Divisa in due: di qui il pubblico, che resta al centro, di là il privato, che si allontana a una distanza spaventosa…

by Alessandro Barbano*

Il vaso di coccio incrinato che era la società italiana, fino a ieri tenuto insieme con lo scotch, s’è spaccato.  Diviso in due lungo una linea di faglia che da sempre lo attraversa. Di qui il pubblico, che resta al centro, di là il privato, che si allontana di una distanza spaventosa. Replicando a livello sociale quanto avviene su un piano biologico, non è stata la pandemia a dare il colpo di grazia al sistema, quanto la reazione autoimmune del sistema stesso alla pandemia, cioè le politiche di questi mesi per combatterne gli effetti. La rabbia che infiamma le piazze e divide il Paese disegna, con gli esiti asimmetrici della crisi, una nuova geografia del conflitto. Pensate a quanto sono lontane oggi la condizione di un custode di un museo e di un insegnante di educazione fisica che lavorano in smart working, cioè che non lavorano, ma prendono lo stipendio e mai hanno temuto di perderlo, e quella di un ristoratore e di un tassista che nel volgere di 24 ore hanno visto la loro faticosa rimonta sociale, seguita al lockdown di primavera, ribaltarsi in un nuovo incubo d’autunno. Oppure pensate allo stato d’animo di uno steward di Alitalia, che neanche per un solo istante ha temuto di essere scaricato, o dell’autista delle aziende di trasporto pubblico locale, tutte vicine al crac, ma che nessuno penserebbe mai di liquidare, e poi mettevi nei panni dei conducenti e dei dipendenti di imprese private che operavano nel turismo. Per i quali il lavoro è letteralmente evaporato. O, da ultimo, di fronte alla chiusura dei teatri, pensate a quanto diversa sia la condizione di quelli pubblici, i cui dipendenti sono tutti stipendiati a casa, da quella dei privati, sui quali s’è abbassato un sipario di esclusione e povertà. Il Governo rivendica di essere intervenuto per tutti.

Diviso in due lungo una linea di faglia che da sempre lo attraversa. Di qui il pubblico, che resta al centro, di là il privato, che si allontana di una distanza spaventosa. Replicando a livello sociale quanto avviene su un piano biologico, non è stata la pandemia a dare il colpo di grazia al sistema, quanto la reazione autoimmune del sistema stesso alla pandemia, cioè le politiche di questi mesi per combatterne gli effetti. La rabbia che infiamma le piazze e divide il Paese disegna, con gli esiti asimmetrici della crisi, una nuova geografia del conflitto. Pensate a quanto sono lontane oggi la condizione di un custode di un museo e di un insegnante di educazione fisica che lavorano in smart working, cioè che non lavorano, ma prendono lo stipendio e mai hanno temuto di perderlo, e quella di un ristoratore e di un tassista che nel volgere di 24 ore hanno visto la loro faticosa rimonta sociale, seguita al lockdown di primavera, ribaltarsi in un nuovo incubo d’autunno. Oppure pensate allo stato d’animo di uno steward di Alitalia, che neanche per un solo istante ha temuto di essere scaricato, o dell’autista delle aziende di trasporto pubblico locale, tutte vicine al crac, ma che nessuno penserebbe mai di liquidare, e poi mettevi nei panni dei conducenti e dei dipendenti di imprese private che operavano nel turismo. Per i quali il lavoro è letteralmente evaporato. O, da ultimo, di fronte alla chiusura dei teatri, pensate a quanto diversa sia la condizione di quelli pubblici, i cui dipendenti sono tutti stipendiati a casa, da quella dei privati, sui quali s’è abbassato un sipario di esclusione e povertà. Il Governo rivendica di essere intervenuto per tutti.  Ha statalizzato ciò che era statalizzabile e ha prorogato a marzo il blocco dei licenziamenti nel privato. Ma prima o poi qualcuno dovrà prendere atto che questa terapia cronicizza la malattia e non attiva una salutare resilienza. Se tu metti Alitalia in cassaforte e ignori tutto l’indotto dei fornitori, cosa puoi aspettarti che accada in un settore che registra il crollo del 95 per cento del traffico aereo? Lo stop ai licenziamenti e la cassa integrazione suonano per le aziende come una sedazione palliativa che le accompagna alla morte, disincentivano qualunque tentativo di ristrutturarle ridisegnando il perimetro del business. Allo stesso modo i 900 milioni stanziati per le municipalizzate del trasporto pubblico non sono serviti per adeguare l’offerta dei servizi al picco della domanda, che è ancora causa di assembramenti nei bus e di rischio epidemiologico.

Ha statalizzato ciò che era statalizzabile e ha prorogato a marzo il blocco dei licenziamenti nel privato. Ma prima o poi qualcuno dovrà prendere atto che questa terapia cronicizza la malattia e non attiva una salutare resilienza. Se tu metti Alitalia in cassaforte e ignori tutto l’indotto dei fornitori, cosa puoi aspettarti che accada in un settore che registra il crollo del 95 per cento del traffico aereo? Lo stop ai licenziamenti e la cassa integrazione suonano per le aziende come una sedazione palliativa che le accompagna alla morte, disincentivano qualunque tentativo di ristrutturarle ridisegnando il perimetro del business. Allo stesso modo i 900 milioni stanziati per le municipalizzate del trasporto pubblico non sono serviti per adeguare l’offerta dei servizi al picco della domanda, che è ancora causa di assembramenti nei bus e di rischio epidemiologico.  L’impresa pubblica non può fallire per definizione. Anche se ha i bilanci a carte quarantotto, nessuno se ne preoccupa realmente, perché prima o poi lo Stato la salverà. Quella privata sta giocando una partita esiziale. Non si tratta più di sperequazioni, ma di differenze abissali, tra mondi e destini irrimediabilmente diversi. Per capirlo basta comparare le percezioni soggettive della crisi. Mentre i dipendenti pubblici si battono per preservare i buoni pasto durante lo smart working, i privati perdono reddito a due cifre percentuali, vengono posti in ferie coatte, quando non precipitano in una cassa integrazione che somiglia a un limbo. Mai come oggi l’Italia è divisa in due. Non a caso, di fronte all’ipotesi di un nuovo lockdown, il consenso o, se volete, la rassegnata accettazione è direttamente proporzionale al livello di garanzie sociali di cui godono i cittadini. Si è rotto il patto sociale che per decenni ha tenuto insieme le due metà del Paese. Era fragilissimo perché si fondava su un’intesa non dichiarabile, tra un privato senza garanzie e supertassato, a cui era però riservata la chance di evadere, e un pubblico barricato nelle sue rendite di posizione. Da una parte ristoratori e gioiellieri che dichiaravano meno di quindicimila euro all’anno e dall’altra travet che ne guadagnavano appena venticinque o trenta, ma facevano poco o nulla per meritarseli. L’evasione fiscale era per i privati la valvola compensativa di una condizione sociale dimidiata.

L’impresa pubblica non può fallire per definizione. Anche se ha i bilanci a carte quarantotto, nessuno se ne preoccupa realmente, perché prima o poi lo Stato la salverà. Quella privata sta giocando una partita esiziale. Non si tratta più di sperequazioni, ma di differenze abissali, tra mondi e destini irrimediabilmente diversi. Per capirlo basta comparare le percezioni soggettive della crisi. Mentre i dipendenti pubblici si battono per preservare i buoni pasto durante lo smart working, i privati perdono reddito a due cifre percentuali, vengono posti in ferie coatte, quando non precipitano in una cassa integrazione che somiglia a un limbo. Mai come oggi l’Italia è divisa in due. Non a caso, di fronte all’ipotesi di un nuovo lockdown, il consenso o, se volete, la rassegnata accettazione è direttamente proporzionale al livello di garanzie sociali di cui godono i cittadini. Si è rotto il patto sociale che per decenni ha tenuto insieme le due metà del Paese. Era fragilissimo perché si fondava su un’intesa non dichiarabile, tra un privato senza garanzie e supertassato, a cui era però riservata la chance di evadere, e un pubblico barricato nelle sue rendite di posizione. Da una parte ristoratori e gioiellieri che dichiaravano meno di quindicimila euro all’anno e dall’altra travet che ne guadagnavano appena venticinque o trenta, ma facevano poco o nulla per meritarseli. L’evasione fiscale era per i privati la valvola compensativa di una condizione sociale dimidiata.  Adesso che non c’è più nulla da evadere, questa costituzione materiale dei rapporti sociali non vale più. Il fatto è che, invece di riscriverne una nuova in grado di ridurre le distanze, le politiche di sostegno pubblico fin qui attivate le stanno aumentando. Un welfare emergenziale, che individui i soggetti da proteggere nei già e più protetti, finisce per diventare una macchina pubblica dell’esclusione sociale. Perché ignora che dietro la sorte di molti padroncini, a cui il governo ha fin qui riservato un tardivo e modesto ristoro, c’è un oceano di lavoro nero in cui nuotano i più deboli. Soprattuto donne e giovani. Quelli che davvero fanno la povertà del Paese e che, in questa rappresentazione sbilanciata sul pubblico, finiscono per diventare ancora più invisibili di quanto già non siano. Ma c’è anche un altro corno della crisi che resta nell’ombra. In nome dell’emergenza sanitaria, e dietro le misure di profilassi decise dal Governo, si fanno strada surrettiziamente una pregiudiziale paternalista e un’equazione morale. La prima pretende di distinguere e discriminare l’essenziale dal superfluo nella vita dei cittadini, e finisce per considerare essenziale l’intera dimensione pubblica e superflui non pochi interessi e aspettative private. La seconda equipara la condizione della privatezza a quella della ricchezza, ignorando che molti ricchi sono anzitutto lavoranti a giornata, professionisti che chiudono gli studi perché, non avendo più clienti, non possono pagare l’affitto. Il fatto che tenori di vita medio-alti slittino verso il basso, o vengano difesi al prezzo dell’indebitamento, viene derubricato con l’idea che, in fondo, capita a chi non morirà comunque di fame. Questa miopia finge di ignorare che tra i consumi considerati inessenziali dal moralismo corrente ci sono gli investimenti sul sapere che fa in prevalenza la borghesia influente – come quello di mandare i figli a studiare all’estero – e che vengono in questa fase penalizzati, con grande danno futuro per il Paese. La solitudine del privato, povero o ricco che sia, è ciò che distingue da un punto di vista sociale la seconda fiammata della pandemia dalla prima. È un effetto della crisi che potremmo definire iatrogeno, cioè causato dalla sua stessa cura. Perché è l’altra faccia di una corporativizzazione della dimensione statale, per cui di fronte all’emergenza la parte più interna del sistema ha alzato attorno a sé un recinto di protezione, lasciando tutti gli altri fuori. L’effetto di questa reazione difensiva è, per paradosso, una riduzione del raggio di azione pubblica.

Adesso che non c’è più nulla da evadere, questa costituzione materiale dei rapporti sociali non vale più. Il fatto è che, invece di riscriverne una nuova in grado di ridurre le distanze, le politiche di sostegno pubblico fin qui attivate le stanno aumentando. Un welfare emergenziale, che individui i soggetti da proteggere nei già e più protetti, finisce per diventare una macchina pubblica dell’esclusione sociale. Perché ignora che dietro la sorte di molti padroncini, a cui il governo ha fin qui riservato un tardivo e modesto ristoro, c’è un oceano di lavoro nero in cui nuotano i più deboli. Soprattuto donne e giovani. Quelli che davvero fanno la povertà del Paese e che, in questa rappresentazione sbilanciata sul pubblico, finiscono per diventare ancora più invisibili di quanto già non siano. Ma c’è anche un altro corno della crisi che resta nell’ombra. In nome dell’emergenza sanitaria, e dietro le misure di profilassi decise dal Governo, si fanno strada surrettiziamente una pregiudiziale paternalista e un’equazione morale. La prima pretende di distinguere e discriminare l’essenziale dal superfluo nella vita dei cittadini, e finisce per considerare essenziale l’intera dimensione pubblica e superflui non pochi interessi e aspettative private. La seconda equipara la condizione della privatezza a quella della ricchezza, ignorando che molti ricchi sono anzitutto lavoranti a giornata, professionisti che chiudono gli studi perché, non avendo più clienti, non possono pagare l’affitto. Il fatto che tenori di vita medio-alti slittino verso il basso, o vengano difesi al prezzo dell’indebitamento, viene derubricato con l’idea che, in fondo, capita a chi non morirà comunque di fame. Questa miopia finge di ignorare che tra i consumi considerati inessenziali dal moralismo corrente ci sono gli investimenti sul sapere che fa in prevalenza la borghesia influente – come quello di mandare i figli a studiare all’estero – e che vengono in questa fase penalizzati, con grande danno futuro per il Paese. La solitudine del privato, povero o ricco che sia, è ciò che distingue da un punto di vista sociale la seconda fiammata della pandemia dalla prima. È un effetto della crisi che potremmo definire iatrogeno, cioè causato dalla sua stessa cura. Perché è l’altra faccia di una corporativizzazione della dimensione statale, per cui di fronte all’emergenza la parte più interna del sistema ha alzato attorno a sé un recinto di protezione, lasciando tutti gli altri fuori. L’effetto di questa reazione difensiva è, per paradosso, una riduzione del raggio di azione pubblica.  Anziché promuovere e trasferire responsabilità ai cittadini e ai corpi intermedi chiamati ad esercitare funzioni collettive, lo Stato si è ritratto proprio quando ce n’era più bisogno. Ha rinunciato per mesi a chiedere ai medici di famiglia di gestire l’emergenza sanitaria, ha rinunciato a pretendere dagli insegnanti straordinari e doppi turni per tenere aperte le scuole in sicurezza, ha rinunciato a coinvolgere nella lotta alla pandemia le aziende esercenti servizi pubblici. Ha creduto che bastasse sussidiare il Paese a pioggia, con denaro preso a debito, e trasferire rigidità sue proprie alla comunità. Cosicché, di fronte alla nuova esplosione dei contagi e della prevedibile rabbia sociale, la sua agibilità è pari all’immobilismo che ha concorso a creare…

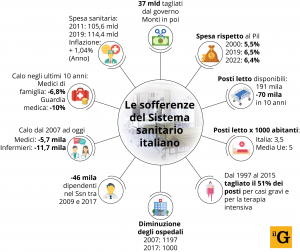

Anziché promuovere e trasferire responsabilità ai cittadini e ai corpi intermedi chiamati ad esercitare funzioni collettive, lo Stato si è ritratto proprio quando ce n’era più bisogno. Ha rinunciato per mesi a chiedere ai medici di famiglia di gestire l’emergenza sanitaria, ha rinunciato a pretendere dagli insegnanti straordinari e doppi turni per tenere aperte le scuole in sicurezza, ha rinunciato a coinvolgere nella lotta alla pandemia le aziende esercenti servizi pubblici. Ha creduto che bastasse sussidiare il Paese a pioggia, con denaro preso a debito, e trasferire rigidità sue proprie alla comunità. Cosicché, di fronte alla nuova esplosione dei contagi e della prevedibile rabbia sociale, la sua agibilità è pari all’immobilismo che ha concorso a creare…

* già pubblicato su – Uffpost

E’ sempre tempo di Coaching!

Se hai domande o riflessioni da fare ti invito a lasciare un commento a questo post: sarò felice di risponderti oppure prendi appuntamento per una sessione di coaching gratuito

8

NOV

NOV

0