In questo tempo di pandemia, riemerge con forza l’interrogativo sul senso della vita umana… Ci chiediamo oggi, cercando di andare ancora un po’ più al centro della questione, quali sono gli strumenti e le strategie che possiamo utilizzare nel tentativo di cogliere il significato della nostra esistenza presente e futura. Sarà forse perché la vediamo spegnersi così facilmente grazie al virus Covid-19.  Da esserne travolti emotivamente e senza capirne più il significato, visto che è poi di questi tempi così facile morire… Ce lo chiediamo sgomenti di fronte al dato giornaliero dei deceduti da Covid… l’Italia ha il record in Europa siamo a 123mila e più morti dall’inizio della pandemia… E la domanda ritorna giornalmente ma perché così tanti morti? E non convincono le spiegazioni scientifiche o pseudo tali: popolazione anziana, sanità pubblica insufficiente, vaccinazioni a rilento, sbagliate le categorie da vaccinare prima delle altre… ecc. ecc. Ciò che pesa oggi di più, sembra essere proprio la mancanza di senso della vita che la nostra società ci trasmette. Come: “Dare un senso” alla nostra vita, in una delle accezioni principali dell’espressione, vuol dire, essenzialmente, raccontare una storia, scoprire la trama della nostra vita, i suoi protagonisti principali e i comprimari, gli antefatti, le svolte, i colpi di scena, la tensione crescente che si indirizza, ce lo auguriamo tutti, verso un lieto fine risolutorio.

Da esserne travolti emotivamente e senza capirne più il significato, visto che è poi di questi tempi così facile morire… Ce lo chiediamo sgomenti di fronte al dato giornaliero dei deceduti da Covid… l’Italia ha il record in Europa siamo a 123mila e più morti dall’inizio della pandemia… E la domanda ritorna giornalmente ma perché così tanti morti? E non convincono le spiegazioni scientifiche o pseudo tali: popolazione anziana, sanità pubblica insufficiente, vaccinazioni a rilento, sbagliate le categorie da vaccinare prima delle altre… ecc. ecc. Ciò che pesa oggi di più, sembra essere proprio la mancanza di senso della vita che la nostra società ci trasmette. Come: “Dare un senso” alla nostra vita, in una delle accezioni principali dell’espressione, vuol dire, essenzialmente, raccontare una storia, scoprire la trama della nostra vita, i suoi protagonisti principali e i comprimari, gli antefatti, le svolte, i colpi di scena, la tensione crescente che si indirizza, ce lo auguriamo tutti, verso un lieto fine risolutorio.  Scriveva Garcia Marquez: “La vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda per raccontarla”. E ho ritrovato tra i miei tanti appunti giornalieri una frase di Thomas Gilovich presa dal suo

Scriveva Garcia Marquez: “La vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda per raccontarla”. E ho ritrovato tra i miei tanti appunti giornalieri una frase di Thomas Gilovich presa dal suo  “How we know what isn’t so: The fallibility of human reason in everyday life”: «Noi siamo fatti per trovare un ordine, modelli e significati nel mondo. Per questo troviamo il caso e il caos del tutto insoddisfacenti. La natura umana rifugge l’imprevedibilità e la mancanza di senso». Mi sembra molto appropriata al ragionamento che sta in questo post. E’ forse per questo che ci raccontiamo storie… per dare un significato alla complessità della nostra esistenza umana, perché il nostro cervello funziona così.

“How we know what isn’t so: The fallibility of human reason in everyday life”: «Noi siamo fatti per trovare un ordine, modelli e significati nel mondo. Per questo troviamo il caso e il caos del tutto insoddisfacenti. La natura umana rifugge l’imprevedibilità e la mancanza di senso». Mi sembra molto appropriata al ragionamento che sta in questo post. E’ forse per questo che ci raccontiamo storie… per dare un significato alla complessità della nostra esistenza umana, perché il nostro cervello funziona così.  Dare un senso alle nostre vite significa essenzialmente raccontare la nostra storia, un piccolo tassello della Storia della società in cui viviamo. «L’uomo è ugualmente incapace di scorgere il nulla da cui è tratto e l’infinito da cui è inghiottito» scriveva Blaise Pascal nei suoi “Pensieri”. Ecco, dunque perché, ci è così necessario trovare un senso alla nostra vita. Andare alla

Dare un senso alle nostre vite significa essenzialmente raccontare la nostra storia, un piccolo tassello della Storia della società in cui viviamo. «L’uomo è ugualmente incapace di scorgere il nulla da cui è tratto e l’infinito da cui è inghiottito» scriveva Blaise Pascal nei suoi “Pensieri”. Ecco, dunque perché, ci è così necessario trovare un senso alla nostra vita. Andare alla  ricerca di un suo senso. Se qualcuno ci chiedesse di descriverci o di descrivere un nostro amico, chi non inizierebbe raccontando una storia, un aneddoto, il modo in cui ci siamo conosciuti e come le esperienze che abbiamo vissuto ci hanno reso ciò che siamo o ciò che crediamo di essere? La risposta alla domanda “chi sono io?” non può che essere data in forma di narrazione, di un racconto capace di integrare nella sua struttura ciò che pensiamo ci definisca in maniera univoca: i nostri valori, le nostre capacità, la nostra storia passata, i nostri successi, gli sbagli, le giustificazioni, e poi il presente e ciò che ci aspettiamo e desideriamo per il futuro, nostro e delle persone a cui teniamo di più. Una storia ben raccontata è capace di mettere ordine nella caotica confusione della vita, del nostro microcosmo ma anche del posto che abbiamo o vorremmo avere nella “grande storia” che per un piccolo tratto attraversiamo anche noi. Uno dei progressi più importanti che da S.

ricerca di un suo senso. Se qualcuno ci chiedesse di descriverci o di descrivere un nostro amico, chi non inizierebbe raccontando una storia, un aneddoto, il modo in cui ci siamo conosciuti e come le esperienze che abbiamo vissuto ci hanno reso ciò che siamo o ciò che crediamo di essere? La risposta alla domanda “chi sono io?” non può che essere data in forma di narrazione, di un racconto capace di integrare nella sua struttura ciò che pensiamo ci definisca in maniera univoca: i nostri valori, le nostre capacità, la nostra storia passata, i nostri successi, gli sbagli, le giustificazioni, e poi il presente e ciò che ci aspettiamo e desideriamo per il futuro, nostro e delle persone a cui teniamo di più. Una storia ben raccontata è capace di mettere ordine nella caotica confusione della vita, del nostro microcosmo ma anche del posto che abbiamo o vorremmo avere nella “grande storia” che per un piccolo tratto attraversiamo anche noi. Uno dei progressi più importanti che da S. Freud e A.Adler,

Freud e A.Adler, fino a Gordon Allport

fino a Gordon Allport  (tutti noti studiosi della psiche umana), lo studio della personalità ha registrato, è stato capire che ciò che ci fa ciò che siamo, non dipende solo da ciò che siamo, ma anche da ciò che ci raccontiamo di essere. Il nostro sviluppo e la nostra crescita individuale dipendono in maniera cruciale da questo continuo gioco di rimandi tra la realtà e il modo in cui rappresentiamo tale realtà, modo che, a sua volta, plasma e determina quella stessa realtà, per il semplice fatto di descriverla. Questo processo di costruzione di senso (sense-making) attraverso le storie che raccontiamo a noi stessi e agli altri, risponde ad uno dei bisogni fondamentali dell’essere umano: la comprensione profonda del proprio “io” e del suo posto nel mondo. E, per rispondere in maniera adeguata a questo bisogno fondamentale, il racconto della nostra storia deve condurci a soddisfare alcuni bisogni specifici che, insieme, danno struttura e forma al racconto. Sono quattro i nostri bisogni fondamentali.

(tutti noti studiosi della psiche umana), lo studio della personalità ha registrato, è stato capire che ciò che ci fa ciò che siamo, non dipende solo da ciò che siamo, ma anche da ciò che ci raccontiamo di essere. Il nostro sviluppo e la nostra crescita individuale dipendono in maniera cruciale da questo continuo gioco di rimandi tra la realtà e il modo in cui rappresentiamo tale realtà, modo che, a sua volta, plasma e determina quella stessa realtà, per il semplice fatto di descriverla. Questo processo di costruzione di senso (sense-making) attraverso le storie che raccontiamo a noi stessi e agli altri, risponde ad uno dei bisogni fondamentali dell’essere umano: la comprensione profonda del proprio “io” e del suo posto nel mondo. E, per rispondere in maniera adeguata a questo bisogno fondamentale, il racconto della nostra storia deve condurci a soddisfare alcuni bisogni specifici che, insieme, danno struttura e forma al racconto. Sono quattro i nostri bisogni fondamentali.  Lo psicologo sociale Roy Baumeister: ha studiato per una vita questi temi identificando, tra le altre cose, i quattro bisogni fondamentali cui il racconto di una esistenza deve dare soddisfazione per produrre una visione significativa e compiuta. Il primo bisogno di ogni autobiografia è quello della “finalità”. Gli eventi che viviamo e le azioni che mettiamo in atto acquistano un significato nel tempo e nello spazio solo nel momento in cui riusciamo ad attribuirgli una finalità capace di unire ciò che abbiamo fatto, ciò che siamo stati e ciò che oggi viviamo. Gli ideali della vita, i sogni della giovinezza, i progetti e le passioni, ma anche le svolte dolorose che ci aprono nuove strade o che ci bloccano il cammino. La finalità genera senso in quanto inserisce gli eventi e le nostre scelte in una catena intellegibile di causalità, in una sequenza di cause ed effetti attraverso la quale possiamo provare a dar conto del nostro vissuto.

Lo psicologo sociale Roy Baumeister: ha studiato per una vita questi temi identificando, tra le altre cose, i quattro bisogni fondamentali cui il racconto di una esistenza deve dare soddisfazione per produrre una visione significativa e compiuta. Il primo bisogno di ogni autobiografia è quello della “finalità”. Gli eventi che viviamo e le azioni che mettiamo in atto acquistano un significato nel tempo e nello spazio solo nel momento in cui riusciamo ad attribuirgli una finalità capace di unire ciò che abbiamo fatto, ciò che siamo stati e ciò che oggi viviamo. Gli ideali della vita, i sogni della giovinezza, i progetti e le passioni, ma anche le svolte dolorose che ci aprono nuove strade o che ci bloccano il cammino. La finalità genera senso in quanto inserisce gli eventi e le nostre scelte in una catena intellegibile di causalità, in una sequenza di cause ed effetti attraverso la quale possiamo provare a dar conto del nostro vissuto.  Ma la finalità non basta. Occorre che il nostro personale racconto abbia la capacità di “giustificare” ciò che descrive. Si tratta della possibilità di giustificare ciò che ci capita e ciò che facciamo all’interno di una struttura chiara di valori. Uno schema che ci consenta di attribuire la valenza di “giusto” o “sbagliato” a eventi e azioni. Mentre la finalità genera senso inserendo gli eventi una catena di cause ed effetti, la giustificazione lo fa situando i fatti dell’esistenza all’interno di un codice morale personale. La terza necessità è quella dell’“efficacia”. La possibilità di leggere le nostre azioni come capaci di “fare la differenza”, di avere un impatto su ciò che riteniamo buono e di modificare la probabilità che ciò che desideriamo si avveri. L’autonomia e il senso del controllo sono parti integranti di questa funzione generatrice di senso. Niente può togliere significato e motivazione alle nostre azioni quanto la percezione o la consapevolezza dell’impossibilità di cambiare le cose. Un ultimo bisogno fondamentale che la narrazione deve soddisfare per poter generare senso fa riferimento all’idea di “valore di sé” (self-worth). Nella storia della nostra esistenza ci è necessario trovare ragioni per descriverci come degni di valore e apprezzamento.

Ma la finalità non basta. Occorre che il nostro personale racconto abbia la capacità di “giustificare” ciò che descrive. Si tratta della possibilità di giustificare ciò che ci capita e ciò che facciamo all’interno di una struttura chiara di valori. Uno schema che ci consenta di attribuire la valenza di “giusto” o “sbagliato” a eventi e azioni. Mentre la finalità genera senso inserendo gli eventi una catena di cause ed effetti, la giustificazione lo fa situando i fatti dell’esistenza all’interno di un codice morale personale. La terza necessità è quella dell’“efficacia”. La possibilità di leggere le nostre azioni come capaci di “fare la differenza”, di avere un impatto su ciò che riteniamo buono e di modificare la probabilità che ciò che desideriamo si avveri. L’autonomia e il senso del controllo sono parti integranti di questa funzione generatrice di senso. Niente può togliere significato e motivazione alle nostre azioni quanto la percezione o la consapevolezza dell’impossibilità di cambiare le cose. Un ultimo bisogno fondamentale che la narrazione deve soddisfare per poter generare senso fa riferimento all’idea di “valore di sé” (self-worth). Nella storia della nostra esistenza ci è necessario trovare ragioni per descriverci come degni di valore e apprezzamento.  Aveva colto l’importanza di questo aspetto già Adam Smith (noto filosofo ed economista scozzese) nella sua “Teoria dei sentimenti morali”, quando sottolineava che: «L’uomo desidera naturalmente non solo di essere amato, ma di essere amabile, ovvero di essere un naturale e appropriato oggetto d’amore […] Non desidera solo la lode, desidera

Aveva colto l’importanza di questo aspetto già Adam Smith (noto filosofo ed economista scozzese) nella sua “Teoria dei sentimenti morali”, quando sottolineava che: «L’uomo desidera naturalmente non solo di essere amato, ma di essere amabile, ovvero di essere un naturale e appropriato oggetto d’amore […] Non desidera solo la lode, desidera  esserne degno, cioè desidera essere oggetto naturale e appropriato di lode, anche se non lodato da nessuno». Abbiamo bisogno di un racconto nel quale ci rappresentiamo come degni di lode “anche se non lodati da nessuno”. Il valore di sé è, prima di tutto, valore nei confronti della nostra stessa coscienza. La costruzione di un racconto personale che riesce rispondere a questi bisogni fondamentali sarà, dunque, un’operazione capace di attribuire senso all’esistenza, anche a quelle dolorose, travagliate, o a quelle che stanno ai margini della “grande storia”. Il processo di costruzione di senso attraverso la narrazione appare particolarmente importante per il modo in cui ciascuno di noi vive e affronta gli eventi negativi e le oggettive difficoltà che la vita spesso ci presenta. Essere capaci di dare un senso alle cose, anche agli eventi più traumatici e difficili, ha come conseguenza non solo una migliore salute psicologica, ma anche, e questo può apparire per nulla scontato, una migliore salute fisica. Più in generale, la capacità di raccontarsi una storia significativa rispetto alle avversità della vita, rappresenta un processo efficace attraverso il quale impariamo a gestire delusioni, conflitti e sofferenze.

esserne degno, cioè desidera essere oggetto naturale e appropriato di lode, anche se non lodato da nessuno». Abbiamo bisogno di un racconto nel quale ci rappresentiamo come degni di lode “anche se non lodati da nessuno”. Il valore di sé è, prima di tutto, valore nei confronti della nostra stessa coscienza. La costruzione di un racconto personale che riesce rispondere a questi bisogni fondamentali sarà, dunque, un’operazione capace di attribuire senso all’esistenza, anche a quelle dolorose, travagliate, o a quelle che stanno ai margini della “grande storia”. Il processo di costruzione di senso attraverso la narrazione appare particolarmente importante per il modo in cui ciascuno di noi vive e affronta gli eventi negativi e le oggettive difficoltà che la vita spesso ci presenta. Essere capaci di dare un senso alle cose, anche agli eventi più traumatici e difficili, ha come conseguenza non solo una migliore salute psicologica, ma anche, e questo può apparire per nulla scontato, una migliore salute fisica. Più in generale, la capacità di raccontarsi una storia significativa rispetto alle avversità della vita, rappresenta un processo efficace attraverso il quale impariamo a gestire delusioni, conflitti e sofferenze.  Questo processo narrativo, è bene esserne coscienti, non è affatto esente da rischi. C’è, per esempio, la patologia dell’autoinganno sempre in agguato, l’eccesso di fiducia e di ottimismo, così come l’opposto senso di persistente e invincibile insoddisfazione.

Questo processo narrativo, è bene esserne coscienti, non è affatto esente da rischi. C’è, per esempio, la patologia dell’autoinganno sempre in agguato, l’eccesso di fiducia e di ottimismo, così come l’opposto senso di persistente e invincibile insoddisfazione.  C’è, infine, un altro aspetto da considerare che va sotto il nome di “riflessività”. Una caratteristica determinante del processo di costruzione narrativa del senso della nostra vita è l’interazione tra le nostre storie personali e la “grande storia” del nostro tempo: i “frame” nei quali siamo immersi, le retoriche prevalenti e spesso contrastanti tra loro, le visioni del futuro e le promesse del presente. La “grande storia” rappresenta lo sfondo delle nostre storie individuali, come un canovaccio corale rispetto ai ruoli dei personaggi in commedia. Ma, allo stesso tempo, i personaggi non sono passivi esecutori del ruolo assegnato loro dall’autore, ma, a loro volta, attivi co-sceneggiatori della storia. Molto, dunque, nella costruzione del racconto delle nostre vite, impattano le storie che collettivamente

C’è, infine, un altro aspetto da considerare che va sotto il nome di “riflessività”. Una caratteristica determinante del processo di costruzione narrativa del senso della nostra vita è l’interazione tra le nostre storie personali e la “grande storia” del nostro tempo: i “frame” nei quali siamo immersi, le retoriche prevalenti e spesso contrastanti tra loro, le visioni del futuro e le promesse del presente. La “grande storia” rappresenta lo sfondo delle nostre storie individuali, come un canovaccio corale rispetto ai ruoli dei personaggi in commedia. Ma, allo stesso tempo, i personaggi non sono passivi esecutori del ruolo assegnato loro dall’autore, ma, a loro volta, attivi co-sceneggiatori della storia. Molto, dunque, nella costruzione del racconto delle nostre vite, impattano le storie che collettivamente  ci stiamo raccontando circa la nostra società, la politica, l’economia, il futuro. E come in quella letteraria, anche in questa “grande storia”, osserviamo bei racconti e pessime narrazioni, lavori di qualità e altri scontati e banali. Racconti avvincenti, portatori di verità profonde e illuminanti e altri, invece, che ingannano con la loro superficialità e mancata comprensione delle dinamiche dell’animo umano… Che storie ci stiamo raccontando, dunque? Abbiamo oggi tutte le parole per dire la nostra esperienza, per raccontarci e per dare senso a ciò che viviamo, siano esse storie felici o dolorose? E ritorna la domanda: in quale canovaccio ci troviamo coinvolti? Qual è il lessico della nostra storia di oggi? La risposta è ineludibile perché cruciale.

ci stiamo raccontando circa la nostra società, la politica, l’economia, il futuro. E come in quella letteraria, anche in questa “grande storia”, osserviamo bei racconti e pessime narrazioni, lavori di qualità e altri scontati e banali. Racconti avvincenti, portatori di verità profonde e illuminanti e altri, invece, che ingannano con la loro superficialità e mancata comprensione delle dinamiche dell’animo umano… Che storie ci stiamo raccontando, dunque? Abbiamo oggi tutte le parole per dire la nostra esperienza, per raccontarci e per dare senso a ciò che viviamo, siano esse storie felici o dolorose? E ritorna la domanda: in quale canovaccio ci troviamo coinvolti? Qual è il lessico della nostra storia di oggi? La risposta è ineludibile perché cruciale.  Perché come ci ha mostrato Jerome Bruner (psicologo statunitense che ha contribuito allo sviluppo della psicologia cognitiva e della psicologia culturale nel campo della psicologia dell’educazione): «Alla fine il processo culturale, cognitivo e linguistico che guida l’auto-narrazione della nostra vita acquista il potere di strutturare l’esperienza della percezione, di organizzare la memoria, di segmentare e di attribuire finalità agli eventi della vita. Così noi diventiamo la stessa autobiografia attraverso la quale raccontiamo delle nostre vite».

Perché come ci ha mostrato Jerome Bruner (psicologo statunitense che ha contribuito allo sviluppo della psicologia cognitiva e della psicologia culturale nel campo della psicologia dell’educazione): «Alla fine il processo culturale, cognitivo e linguistico che guida l’auto-narrazione della nostra vita acquista il potere di strutturare l’esperienza della percezione, di organizzare la memoria, di segmentare e di attribuire finalità agli eventi della vita. Così noi diventiamo la stessa autobiografia attraverso la quale raccontiamo delle nostre vite».  Ciò, dovrebbe indurci a grande cautela. Alla necessità di un costante controllo circa l’identità della vita che stiamo raccontando e vivendo. Ma anche alla vigile consapevolezza che, come sosteneva John Stuart Mill (filosofo ed economista britannico, uno dei massimi esponenti del liberalismo e dell’utilitarismo): «Vale meglio essere Socrate infelice che uno stupido soddisfatto. E se lo stupido è di diversa opinione, ciò si deve al fatto che egli conosce soltanto un lato della questione».

Ciò, dovrebbe indurci a grande cautela. Alla necessità di un costante controllo circa l’identità della vita che stiamo raccontando e vivendo. Ma anche alla vigile consapevolezza che, come sosteneva John Stuart Mill (filosofo ed economista britannico, uno dei massimi esponenti del liberalismo e dell’utilitarismo): «Vale meglio essere Socrate infelice che uno stupido soddisfatto. E se lo stupido è di diversa opinione, ciò si deve al fatto che egli conosce soltanto un lato della questione».  Tornando al punto di partenza, questa è, per il modo in cui la retorica dell’economia cerca di approcciare lo studio del comportamento umano, probabilmente l’implicazione più importante. Senso e felicità, significato e utilità seguono molto spesso, molto più frequentemente di quanto siamo disposti ad ammettere, traiettorie differenti. La felicità vera del Socrate insoddisfatto o l’illusione dell’idiota soddisfatto. In quale direzione ci stiamo muovendo? Verso quale direzione, individualmente e collettivamente, vogliamo indirizzarci? La domanda è tutt’altro che retorica nei giorni del Covid-19. Quanto vale la vita degli esseri umani? Quant’è giusto spendere per proteggerla? Fino a che punto le misure restrittive prese per limitare la diffusione del nuovo coronavirus hanno generato benefici superiori ai loro costi economici?

Tornando al punto di partenza, questa è, per il modo in cui la retorica dell’economia cerca di approcciare lo studio del comportamento umano, probabilmente l’implicazione più importante. Senso e felicità, significato e utilità seguono molto spesso, molto più frequentemente di quanto siamo disposti ad ammettere, traiettorie differenti. La felicità vera del Socrate insoddisfatto o l’illusione dell’idiota soddisfatto. In quale direzione ci stiamo muovendo? Verso quale direzione, individualmente e collettivamente, vogliamo indirizzarci? La domanda è tutt’altro che retorica nei giorni del Covid-19. Quanto vale la vita degli esseri umani? Quant’è giusto spendere per proteggerla? Fino a che punto le misure restrittive prese per limitare la diffusione del nuovo coronavirus hanno generato benefici superiori ai loro costi economici?  Di fatto, quasi tutte le religioni e le filosofie considerano la vita un bene dal valore inestimabile. Eppure, non sono poche le circostanze in cui all’esistenza di una persona viene applicato un prezzo, si tratti di pagare un riscatto per la liberazione di un ostaggio o di prevenire il rischio di un incidente. In questi mesi, alla stima economica del valore della vita è stato affidato il compito oneroso di decidere quali fossero le politiche migliori da introdurre per gestire la pandemia.

Di fatto, quasi tutte le religioni e le filosofie considerano la vita un bene dal valore inestimabile. Eppure, non sono poche le circostanze in cui all’esistenza di una persona viene applicato un prezzo, si tratti di pagare un riscatto per la liberazione di un ostaggio o di prevenire il rischio di un incidente. In questi mesi, alla stima economica del valore della vita è stato affidato il compito oneroso di decidere quali fossero le politiche migliori da introdurre per gestire la pandemia.  In Francia, per esempio, Christian Gollier, direttore della Scuola di economia di Tolosa, ha stabilito che, in termini di benessere collettivo, i novanta miliardi di perdite causati dai 30mila decessi fossero un male minore rispetto al lockdown. Per giungere a questa conclusione, Gollier ha considerato un valore di tre milioni di euro a vita e ha confrontato le perdite derivanti dalla morte di 30mila persone con il costo derivante da una caduta del prodotto interno lordo (pil) pari al 20 per cento, concludendone che i decessi fossero il male minore rispetto al lockdown. In modo diverso,

In Francia, per esempio, Christian Gollier, direttore della Scuola di economia di Tolosa, ha stabilito che, in termini di benessere collettivo, i novanta miliardi di perdite causati dai 30mila decessi fossero un male minore rispetto al lockdown. Per giungere a questa conclusione, Gollier ha considerato un valore di tre milioni di euro a vita e ha confrontato le perdite derivanti dalla morte di 30mila persone con il costo derivante da una caduta del prodotto interno lordo (pil) pari al 20 per cento, concludendone che i decessi fossero il male minore rispetto al lockdown. In modo diverso,  l’economista inglese Julian Jessop è arrivato alla stessa conclusione in una ricerca pubblicata per l’Institute of economic affairs, think tank di destra ispirato ai princìpi del libero mercato. Supponendo che il virus avrebbe colpito solo gli anziani, e ipotizzando che questi avrebbero avuto un’aspettativa di vita di dieci anni, Jessop ha stimato che 400mila morti premature valessero al massimo 600mila sterline ciascuna (60mila sterline all’anno per dieci anni), una cifra distante dai tre milioni a vita di Gollier. Pur apprezzando la difficoltà di confrontare “arance (morti per il covid-19)” e “pere (i costi economici e fiscali di un lockdown)”, Jessop ha concluso che, una volta considerati i costi economici e sociali, salvare 400mila vite non fosse necessariamente vantaggioso. La tendenza a quantificare il valore della vita degli esseri umani sulla base della capacità di produrre reddito è una prassi di lungo corso.

l’economista inglese Julian Jessop è arrivato alla stessa conclusione in una ricerca pubblicata per l’Institute of economic affairs, think tank di destra ispirato ai princìpi del libero mercato. Supponendo che il virus avrebbe colpito solo gli anziani, e ipotizzando che questi avrebbero avuto un’aspettativa di vita di dieci anni, Jessop ha stimato che 400mila morti premature valessero al massimo 600mila sterline ciascuna (60mila sterline all’anno per dieci anni), una cifra distante dai tre milioni a vita di Gollier. Pur apprezzando la difficoltà di confrontare “arance (morti per il covid-19)” e “pere (i costi economici e fiscali di un lockdown)”, Jessop ha concluso che, una volta considerati i costi economici e sociali, salvare 400mila vite non fosse necessariamente vantaggioso. La tendenza a quantificare il valore della vita degli esseri umani sulla base della capacità di produrre reddito è una prassi di lungo corso.  Secondo lo storico dell’università di Haifa Eli Cook deriva dallo schiavismo. È stato il governatore del South Carolina, lo stato che nel 1740 aveva la percentuale più alta di schiavi nel paese, a calcolare il pil sulla base del fatto che ogni schiavo produceva un reddito pro-capite di 40mila sterline all’anno… Per Cook, la teoria del capitale umano deriva esattamente da queste stime. Ancora oggi, la teoria del capitale umano calcola il valore della vita sulla base dei redditi percepiti. Secondo l’Istat la vita di un italiano vale in media circa 342mila euro all’anno.

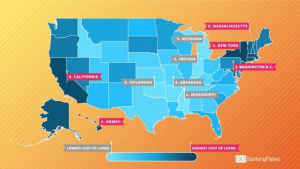

Secondo lo storico dell’università di Haifa Eli Cook deriva dallo schiavismo. È stato il governatore del South Carolina, lo stato che nel 1740 aveva la percentuale più alta di schiavi nel paese, a calcolare il pil sulla base del fatto che ogni schiavo produceva un reddito pro-capite di 40mila sterline all’anno… Per Cook, la teoria del capitale umano deriva esattamente da queste stime. Ancora oggi, la teoria del capitale umano calcola il valore della vita sulla base dei redditi percepiti. Secondo l’Istat la vita di un italiano vale in media circa 342mila euro all’anno.  Tuttavia, poiché lo “stock di capitale umano” – come lo chiamano gli economisti – non è uniforme nella popolazione, ne consegue che la vita di un giovane vale di più della vita di un anziano perché ha davanti a sé più anni per lavorare, esattamente come la vita di un uomo vale di più rispetto alla vita di una donna: per l’Istat, non a caso, il valore pro-capite maschile è pari a 453mila euro, mentre quello femminile è circa la metà, 231mila euro. Come spesso accade, invece di spiegare le disuguaglianze sociali, questi valori le misurano e normalizzano il fatto che, nel nostro mondo, alcune vite semplicemente valgono più delle altre. L’economista W. Kip Viscusi, nel suo ultimo lavoro, spiega che la teoria del capitale umano si presta a così tante contraddizioni da divenire inservibile. A volte, per esempio, conduce a stime così basse del valore della vita che diventa più conveniente risarcire una morte che prevenirla. Altre volte rende addirittura vantaggiosi i decessi.

Tuttavia, poiché lo “stock di capitale umano” – come lo chiamano gli economisti – non è uniforme nella popolazione, ne consegue che la vita di un giovane vale di più della vita di un anziano perché ha davanti a sé più anni per lavorare, esattamente come la vita di un uomo vale di più rispetto alla vita di una donna: per l’Istat, non a caso, il valore pro-capite maschile è pari a 453mila euro, mentre quello femminile è circa la metà, 231mila euro. Come spesso accade, invece di spiegare le disuguaglianze sociali, questi valori le misurano e normalizzano il fatto che, nel nostro mondo, alcune vite semplicemente valgono più delle altre. L’economista W. Kip Viscusi, nel suo ultimo lavoro, spiega che la teoria del capitale umano si presta a così tante contraddizioni da divenire inservibile. A volte, per esempio, conduce a stime così basse del valore della vita che diventa più conveniente risarcire una morte che prevenirla. Altre volte rende addirittura vantaggiosi i decessi.  Data l’etica discutibile di queste conclusioni, Kip Viscusi ha elaborato un approccio alternativo, chiamato “valore di una vita statistica” (Vsl). In questo caso, il valore della vita non dipende dalla quantificazione del reddito negli anni a venire, né prevede che alcune vite valgano più di altre all’interno dello stesso paese. Il valore di una vita statistica non rimanda a una persona fisica, ma calcola quanto le persone siano disposte a pagare per ridurre il rischio di morire. Negli Stati Uniti il valore di una vita

Data l’etica discutibile di queste conclusioni, Kip Viscusi ha elaborato un approccio alternativo, chiamato “valore di una vita statistica” (Vsl). In questo caso, il valore della vita non dipende dalla quantificazione del reddito negli anni a venire, né prevede che alcune vite valgano più di altre all’interno dello stesso paese. Il valore di una vita statistica non rimanda a una persona fisica, ma calcola quanto le persone siano disposte a pagare per ridurre il rischio di morire. Negli Stati Uniti il valore di una vita statistica è di circa dieci milioni di dollari. In Italia è di circa cinque milioni di euro. Secondo Viscusi, usando questa stima, l’analisi costi-benefici del lockdown diventa molto più semplice. Nel caso degli Stati Uniti, dove si stima che la pandemia metta a rischio un milione di persone, la perdita di circa dieci trilioni di dollari – un valore ottenuto moltiplicando i dieci milioni di dollari associati a ogni vita per un milione di morti previsti – eccede il costo di qualunque misura restrittiva.

statistica è di circa dieci milioni di dollari. In Italia è di circa cinque milioni di euro. Secondo Viscusi, usando questa stima, l’analisi costi-benefici del lockdown diventa molto più semplice. Nel caso degli Stati Uniti, dove si stima che la pandemia metta a rischio un milione di persone, la perdita di circa dieci trilioni di dollari – un valore ottenuto moltiplicando i dieci milioni di dollari associati a ogni vita per un milione di morti previsti – eccede il costo di qualunque misura restrittiva.  Lo stesso vale per l’Italia, dove il costo di mezzo milione di morti è calcolato tra 2,5mila miliardi di euro e 3mila miliardi di euro, a seconda delle stime, circa una volta e mezzo il pil italiano. Il lavoro di Kip Viscusi trasforma l’intero dibattito sul valore della vita degli esseri umani in un affascinante paradosso… Sebbene il senso comune consideri immorale stimare il valore della vita, è vero altresì che le stime di economisti come Viscusi sono più morali di altre.

Lo stesso vale per l’Italia, dove il costo di mezzo milione di morti è calcolato tra 2,5mila miliardi di euro e 3mila miliardi di euro, a seconda delle stime, circa una volta e mezzo il pil italiano. Il lavoro di Kip Viscusi trasforma l’intero dibattito sul valore della vita degli esseri umani in un affascinante paradosso… Sebbene il senso comune consideri immorale stimare il valore della vita, è vero altresì che le stime di economisti come Viscusi sono più morali di altre.  Pensiamo alle parole del presidente della giunta regionale ligure Giovanni Toti, che ha definito i pazienti molto anziani “non indispensabili allo sforzo produttivo del paese”. Non è raro che nel dibattito pubblico emergano voci che considerano alcuni gruppi sociali privi di valore o troppo costosi per essere protetti. Questo non vale solo per l’Italia. Il parlamentare conservatore inglese Charles Walker, per esempio, ha dichiarato che “non tutti i decessi sono una tragedia: non si può paragonare la morte di un bambino o di un adolescente con quella di un novantenne”. Sempre nel Regno Unito,

Pensiamo alle parole del presidente della giunta regionale ligure Giovanni Toti, che ha definito i pazienti molto anziani “non indispensabili allo sforzo produttivo del paese”. Non è raro che nel dibattito pubblico emergano voci che considerano alcuni gruppi sociali privi di valore o troppo costosi per essere protetti. Questo non vale solo per l’Italia. Il parlamentare conservatore inglese Charles Walker, per esempio, ha dichiarato che “non tutti i decessi sono una tragedia: non si può paragonare la morte di un bambino o di un adolescente con quella di un novantenne”. Sempre nel Regno Unito,  Jeremy Warner ha scritto sul Telegraph che “da un punto di vista economico, il covid-19 potrebbe anche risultare leggermente vantaggioso a lungo termine, eliminando in modo sproporzionato le persone anziane non autosufficienti”.

Jeremy Warner ha scritto sul Telegraph che “da un punto di vista economico, il covid-19 potrebbe anche risultare leggermente vantaggioso a lungo termine, eliminando in modo sproporzionato le persone anziane non autosufficienti”.  Negli ultimi mesi sono state molte le dichiarazioni di esponenti del mondo politico e imprenditoriale in base alle quali eliminare le vite meno produttive sarebbe quasi vantaggioso perché consente di risparmiare sulla spesa pubblica e sulle pensioni. Si calcola in 11,9 miliardi il risparmio dell’Inps per i decessi da Covid-19. Negli Stati Uniti un funzionario comunale della California è stato costretto alle dimissioni per aver affermato che la pandemia non è altro che uno strumento usato dalla natura per “permettere ai malati, agli anziani, ai deboli di seguire il loro corso naturale”, e per “porre fine a quello che è un peso significativo per la società”. Negli ultimi mesi le associazioni di pensionati e delle persone con disabilità sono intervenute duramente per stigmatizzare la tendenza a definire alcune vite meno importanti di altre. Ma senza molto ascolto da parte di alcun leader politico in particolare, anzi. Per certi versi, le parole di alcuni politici mostrano come le diseguaglianze sociali precedano la stima economica del valore della vita, rendendo manifesta l’esistenza di gerarchie che diventano esplicite ogni qual volta una comunità decide di cercare il capro espiatorio, la vittima da sacrificare per accelerare l’uscita dalla crisi e per ripristinare condizioni di normalità.

Negli ultimi mesi sono state molte le dichiarazioni di esponenti del mondo politico e imprenditoriale in base alle quali eliminare le vite meno produttive sarebbe quasi vantaggioso perché consente di risparmiare sulla spesa pubblica e sulle pensioni. Si calcola in 11,9 miliardi il risparmio dell’Inps per i decessi da Covid-19. Negli Stati Uniti un funzionario comunale della California è stato costretto alle dimissioni per aver affermato che la pandemia non è altro che uno strumento usato dalla natura per “permettere ai malati, agli anziani, ai deboli di seguire il loro corso naturale”, e per “porre fine a quello che è un peso significativo per la società”. Negli ultimi mesi le associazioni di pensionati e delle persone con disabilità sono intervenute duramente per stigmatizzare la tendenza a definire alcune vite meno importanti di altre. Ma senza molto ascolto da parte di alcun leader politico in particolare, anzi. Per certi versi, le parole di alcuni politici mostrano come le diseguaglianze sociali precedano la stima economica del valore della vita, rendendo manifesta l’esistenza di gerarchie che diventano esplicite ogni qual volta una comunità decide di cercare il capro espiatorio, la vittima da sacrificare per accelerare l’uscita dalla crisi e per ripristinare condizioni di normalità.  In questa pandemia l’untore è stato dapprima il migrante, nei mesi in cui ancora si parlava di “virus cinese”, e gradualmente si è incarnato nelle persone più vulnerabili, suggerendo che la “salute” delle finanze pubbliche dipendesse dalla capacità di ridurre l’oneroso bisogno di cura degli anziani, dei disabili e delle persone più fragili. È sorprendente, in questo contesto, che siano proprio alcuni economisti come Viscusi a spingere per attribuire alle vite più vulnerabili un valore economico elevato per poterle proteggere, mentre nel senso comune resta ancora tanta strada da fare… dicevamo? A proposito del senso della vita

In questa pandemia l’untore è stato dapprima il migrante, nei mesi in cui ancora si parlava di “virus cinese”, e gradualmente si è incarnato nelle persone più vulnerabili, suggerendo che la “salute” delle finanze pubbliche dipendesse dalla capacità di ridurre l’oneroso bisogno di cura degli anziani, dei disabili e delle persone più fragili. È sorprendente, in questo contesto, che siano proprio alcuni economisti come Viscusi a spingere per attribuire alle vite più vulnerabili un valore economico elevato per poterle proteggere, mentre nel senso comune resta ancora tanta strada da fare… dicevamo? A proposito del senso della vita  qual è, raccontata con statistica e in rapporto al Pil: “Uomini? No! Formiche…”

qual è, raccontata con statistica e in rapporto al Pil: “Uomini? No! Formiche…”

E’ sempre tempo di Coaching!

Se hai domande o riflessioni da fare ti invito a lasciare un commento a questo post: sarò felice di risponderti oppure prendi appuntamento per una sessione di coaching gratuito

14

MAG

MAG

0