prima parte…

Già un anno fa, in molti avevamo intuito che, dopo la pandemia, nulla sarebbe stato più come prima. E che c’erano i presupposti per rimettere in discussione paradigmi consolidati, con l’alternativa tra Ordine e Disordine. La guerra in Ucraina ha rappresentato una accelerazione clamorosa, con effetti tutti da verificare.  Dopo due anni di pandemia e con la guerra in Ucraina in corso, l’ordine globale è alla ricerca di nuovi equilibri tra Occidente e Oriente, tra poveri e ricchi, tra industria e finanza. E, soprattutto, non è affatto chiaro quale sarà il punto di caduta. E’ in corso una trasformazione profonda che sta cambiando la storia e la nostra quotidianità, un susseguirsi di avvenimenti che meritano di essere approfonditi e analizzati… La diciassettesima edizione del Festival dell’economia di Trento tenutasi dal 2 al 5 giugno scorsi, è stata una grande opportunità di confronto e di crescita di quanto è cambiato e quanto sta ancora cambiando nell’economia mondiale.

Dopo due anni di pandemia e con la guerra in Ucraina in corso, l’ordine globale è alla ricerca di nuovi equilibri tra Occidente e Oriente, tra poveri e ricchi, tra industria e finanza. E, soprattutto, non è affatto chiaro quale sarà il punto di caduta. E’ in corso una trasformazione profonda che sta cambiando la storia e la nostra quotidianità, un susseguirsi di avvenimenti che meritano di essere approfonditi e analizzati… La diciassettesima edizione del Festival dell’economia di Trento tenutasi dal 2 al 5 giugno scorsi, è stata una grande opportunità di confronto e di crescita di quanto è cambiato e quanto sta ancora cambiando nell’economia mondiale.  Non è stato un evento solo targato Sole 24 Ore, ma una vera occasione di confronto a tutto campo per avere più strumenti di comprensione su dove sta andando il mondo in momenti di cambiamenti epocali… Il Festival dell’Economia di Trento ha rappresentato quindi una occasione veramente formidabile per riflettere sulla realtà economica, politica e sociale che stiamo vivendo. Ed è altresì il momento giusto per farlo. Gli argomenti trattati vanno quindi dalla geopolitica all’Osservatorio sul Pnrr, dalla questione climatica e dalla transizione energetica fino all’emergenza demografica, dai temi della parità di genere all’economia circolare e alla sostenibilità, dall’economia digitale alla nascita dell’economia dello spazio, dal patto di stabilità all’inflazione al real estate e al territorio.

Non è stato un evento solo targato Sole 24 Ore, ma una vera occasione di confronto a tutto campo per avere più strumenti di comprensione su dove sta andando il mondo in momenti di cambiamenti epocali… Il Festival dell’Economia di Trento ha rappresentato quindi una occasione veramente formidabile per riflettere sulla realtà economica, politica e sociale che stiamo vivendo. Ed è altresì il momento giusto per farlo. Gli argomenti trattati vanno quindi dalla geopolitica all’Osservatorio sul Pnrr, dalla questione climatica e dalla transizione energetica fino all’emergenza demografica, dai temi della parità di genere all’economia circolare e alla sostenibilità, dall’economia digitale alla nascita dell’economia dello spazio, dal patto di stabilità all’inflazione al real estate e al territorio.  Tradizione e innovazione hanno contraddistinto il nuovo format del Festival. La tradizione è rappresentata dal filone dell’accademia e dell’università che ha visto alternarsi incontri e dialoghi con Premi Nobel ed economisti internazionali. L’innovazione è rappresentata da due nuovi filoni di approfondimento che sono stati aggiunti: da un lato l’economia industriale, che troppo spesso viene trascurata in un Paese come il nostro che non ha mai avuto una politica industriale adeguata, e dall’altro l’economia dei territori, che rappresenta la spina dorsale del sistema italiano, ma sta diventando un modello in molte economie e in molti Stati del mondo per reggere la costruzione di un cambiamento che resta globale e sempre più complesso e contraddittorio. Un ricco palinsesto di incontri, eventi, a cui hanno preso parte opinion leader di rilevanza nazionale ed internazionale e personalità di spicco tra scienziati e ricercatori, rappresentanti della società civile e delle istituzioni, economisti, imprenditori e manager che ci aiutano a comporre

Tradizione e innovazione hanno contraddistinto il nuovo format del Festival. La tradizione è rappresentata dal filone dell’accademia e dell’università che ha visto alternarsi incontri e dialoghi con Premi Nobel ed economisti internazionali. L’innovazione è rappresentata da due nuovi filoni di approfondimento che sono stati aggiunti: da un lato l’economia industriale, che troppo spesso viene trascurata in un Paese come il nostro che non ha mai avuto una politica industriale adeguata, e dall’altro l’economia dei territori, che rappresenta la spina dorsale del sistema italiano, ma sta diventando un modello in molte economie e in molti Stati del mondo per reggere la costruzione di un cambiamento che resta globale e sempre più complesso e contraddittorio. Un ricco palinsesto di incontri, eventi, a cui hanno preso parte opinion leader di rilevanza nazionale ed internazionale e personalità di spicco tra scienziati e ricercatori, rappresentanti della società civile e delle istituzioni, economisti, imprenditori e manager che ci aiutano a comporre  una ‘view’ complessiva rispetto a un momento di grande incertezza che stiamo attraversando… a oltre due anni la pandemia sta scuotendo le fondamenta dell’economia mondiale. Nessuno avrebbe potuto prevederne e anticiparne le ricadute sia sulla produzione dei beni intermedi e finali, sia sui trasporti. Inoltre, negli ultimi mesi si sono susseguite continue tensioni sui mercati dell’energia, che sta attraversando una transizione difficile e costosa verso la neutralità carbonica, e delle materie prime, i cui prezzi sono in vertiginoso aumento a causa di una domanda smodata. Se tutto ciò stava già provocando una tempesta perfetta,

una ‘view’ complessiva rispetto a un momento di grande incertezza che stiamo attraversando… a oltre due anni la pandemia sta scuotendo le fondamenta dell’economia mondiale. Nessuno avrebbe potuto prevederne e anticiparne le ricadute sia sulla produzione dei beni intermedi e finali, sia sui trasporti. Inoltre, negli ultimi mesi si sono susseguite continue tensioni sui mercati dell’energia, che sta attraversando una transizione difficile e costosa verso la neutralità carbonica, e delle materie prime, i cui prezzi sono in vertiginoso aumento a causa di una domanda smodata. Se tutto ciò stava già provocando una tempesta perfetta,  il panorama si fa ancora più drammatico dopo l’invasione dell’esercito russo in Ucraina e il conflitto armato che ne è seguito. Le sue prime, disastrose conseguenze economiche sono già sotto gli occhi di tutti, e c’è da aspettarsi che accentuino il processo verso un nuovo ordine mondiale. La pandemia ha messo in evidenza i limiti insiti nella globalizzazione ultraliberale, su cui si è basato finora il modello produttivo, così come il rischio connesso alla forte dipendenza dal colosso cinese.

il panorama si fa ancora più drammatico dopo l’invasione dell’esercito russo in Ucraina e il conflitto armato che ne è seguito. Le sue prime, disastrose conseguenze economiche sono già sotto gli occhi di tutti, e c’è da aspettarsi che accentuino il processo verso un nuovo ordine mondiale. La pandemia ha messo in evidenza i limiti insiti nella globalizzazione ultraliberale, su cui si è basato finora il modello produttivo, così come il rischio connesso alla forte dipendenza dal colosso cinese.  Quest’ultimo, dal canto suo, sta operando per rendersi sempre più autosufficiente, senza perdere il predominio acquisito nei mercati mondiali. Probabilmente ne verrà come conseguenza uno sganciamento tra l’economia cinese e quella statunitense. Se le sanzioni consolideranno l’isolamento economico della Russia, il panorama mondiale cambierà drasticamente. Che ne sarà della «Nuova via della seta»? Andiamo verso una globalizzazione ridefinita per blocchi sempre più indipendenti (e quindi regionalizzata), che, accanto alle motivazioni economiche, tiene conto anche di criteri etici e di sicurezza?

Quest’ultimo, dal canto suo, sta operando per rendersi sempre più autosufficiente, senza perdere il predominio acquisito nei mercati mondiali. Probabilmente ne verrà come conseguenza uno sganciamento tra l’economia cinese e quella statunitense. Se le sanzioni consolideranno l’isolamento economico della Russia, il panorama mondiale cambierà drasticamente. Che ne sarà della «Nuova via della seta»? Andiamo verso una globalizzazione ridefinita per blocchi sempre più indipendenti (e quindi regionalizzata), che, accanto alle motivazioni economiche, tiene conto anche di criteri etici e di sicurezza?  Il Covid-19 ha messo in crisi la grande catena di distribuzione globale. Sembra indubbio che per un periodo consistente la nostra crescita economica verrà limitata da problemi sul fronte dell’offerta, a causa delle alterazioni avvenute nelle catene distributive. Molti osservatori avevano affermato che, dopo la crisi della pandemia, l’economia mondiale non avrebbe tardato a riprendersi, che si trattava di un problema transitorio, di una sorta di convalescenza. Ma coloro che prendono parte alle catene distributive dicono e ripetono che la penuria, i ritardi e gli squilibri tra l’offerta e la domanda persisteranno nei prossimi mesi del 2022 e forse anche più a lungo. Noi tutti guardiamo stupiti all’inedita scomodità che ci arreca la carenza di prodotti intermedi, dalle materie prime ai semiconduttori, e dei prodotti finali che ne dipendono.

Il Covid-19 ha messo in crisi la grande catena di distribuzione globale. Sembra indubbio che per un periodo consistente la nostra crescita economica verrà limitata da problemi sul fronte dell’offerta, a causa delle alterazioni avvenute nelle catene distributive. Molti osservatori avevano affermato che, dopo la crisi della pandemia, l’economia mondiale non avrebbe tardato a riprendersi, che si trattava di un problema transitorio, di una sorta di convalescenza. Ma coloro che prendono parte alle catene distributive dicono e ripetono che la penuria, i ritardi e gli squilibri tra l’offerta e la domanda persisteranno nei prossimi mesi del 2022 e forse anche più a lungo. Noi tutti guardiamo stupiti all’inedita scomodità che ci arreca la carenza di prodotti intermedi, dalle materie prime ai semiconduttori, e dei prodotti finali che ne dipendono.  Una vera e propria crisi distributiva sta provocando ritardi e rincari in quasi tutti i settori. In un’inchiesta svolta nello scorso agosto da Gallup, negli Stati Uniti, il 60% degli intervistati sottolineava che nei due mesi precedenti non aveva potuto acquistare un prodotto che desiderava, e il 57% aveva constatato un considerevole ritardo nella consegna di un articolo che aveva ordinato. La Toyota, prima casa produttrice mondiale di automobili, già il 10 settembre 2021 aveva annunciato che nel corrente anno fiscale avrebbe prodotto 300.000 veicoli in meno del previsto (da 9,3 a 9 milioni), per i problemi di approvvigionamento dei componenti (specie i semiconduttori).

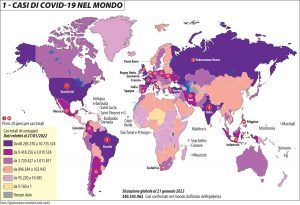

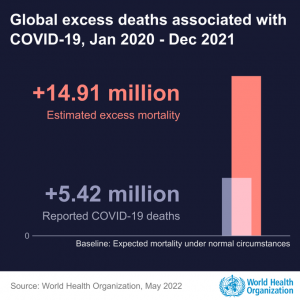

Una vera e propria crisi distributiva sta provocando ritardi e rincari in quasi tutti i settori. In un’inchiesta svolta nello scorso agosto da Gallup, negli Stati Uniti, il 60% degli intervistati sottolineava che nei due mesi precedenti non aveva potuto acquistare un prodotto che desiderava, e il 57% aveva constatato un considerevole ritardo nella consegna di un articolo che aveva ordinato. La Toyota, prima casa produttrice mondiale di automobili, già il 10 settembre 2021 aveva annunciato che nel corrente anno fiscale avrebbe prodotto 300.000 veicoli in meno del previsto (da 9,3 a 9 milioni), per i problemi di approvvigionamento dei componenti (specie i semiconduttori).  Prima che, il 24 febbraio, Vladimir Putin ordinasse al suo esercito di invadere l’Ucraina, la situazione faceva pensare già a un’economia di guerra. Non per nulla il Covid-19 era stato definito un «nemico invisibile»: aveva scatenato un conflitto che ha avuto ripercussioni devastanti e durevoli. Se in due anni la pandemia si è diffusa in tutto il Pianeta e ha causato oltre 250 milioni di contagiati e cinque milioni

Prima che, il 24 febbraio, Vladimir Putin ordinasse al suo esercito di invadere l’Ucraina, la situazione faceva pensare già a un’economia di guerra. Non per nulla il Covid-19 era stato definito un «nemico invisibile»: aveva scatenato un conflitto che ha avuto ripercussioni devastanti e durevoli. Se in due anni la pandemia si è diffusa in tutto il Pianeta e ha causato oltre 250 milioni di contagiati e cinque milioni di morti, malgrado gli sforzi senza precedenti che sono stati profusi per contenerla, essa ha anche provocato altri effetti in grande misura sorprendenti, come, per esempio, in campo commerciale, forti alterazioni dell’offerta e della domanda.

di morti, malgrado gli sforzi senza precedenti che sono stati profusi per contenerla, essa ha anche provocato altri effetti in grande misura sorprendenti, come, per esempio, in campo commerciale, forti alterazioni dell’offerta e della domanda.  Quando i lockdown hanno paralizzato le attività, milioni di consumatori hanno limitato i consumi, restando a casa, rinunciando a frequentare ristoranti e spettacoli e a concedersi viaggi di svago. È nato il fenomeno generalizzato del telelavoro. Si è generata una domanda – repressa ma ansiosa, e rafforzata dagli aiuti concessi dagli Stati – di beni finalizzati a migliorare l’ambiente domestico in cui ora si vive e si lavora.

Quando i lockdown hanno paralizzato le attività, milioni di consumatori hanno limitato i consumi, restando a casa, rinunciando a frequentare ristoranti e spettacoli e a concedersi viaggi di svago. È nato il fenomeno generalizzato del telelavoro. Si è generata una domanda – repressa ma ansiosa, e rafforzata dagli aiuti concessi dagli Stati – di beni finalizzati a migliorare l’ambiente domestico in cui ora si vive e si lavora.  Al tempo stesso, le fabbriche sono entrate in letargo o hanno diminuito i ritmi produttivi. Rimettersi al passo non è stato un fatto immediato, tanto più che bisognava aumentare la produzione per far fronte all’inattesa e crescente alluvione di acquisti incanalata negli alvei del commercio elettronico. Proprio in quel frangente, le fabbriche asiatiche, a causa della propagazione del virus, hanno subìto blocchi obbligati e pause di forniture energetiche. I fabbricanti di chip non sono stati in grado di fornire materiali sufficienti all’industria dell’automobile e a quella elettronica, che peraltro durante la pandemia avevano evitato di immagazzinare prodotti, data l’incertezza del momento. La domanda repressa si è liberata prima che il Covid-19 fosse effettivamente sconfitto, e si è scontrata con la discontinua risposta dell’offerta, in difficoltà per le insidie sanitarie persistenti nelle fabbriche e nei porti.

Al tempo stesso, le fabbriche sono entrate in letargo o hanno diminuito i ritmi produttivi. Rimettersi al passo non è stato un fatto immediato, tanto più che bisognava aumentare la produzione per far fronte all’inattesa e crescente alluvione di acquisti incanalata negli alvei del commercio elettronico. Proprio in quel frangente, le fabbriche asiatiche, a causa della propagazione del virus, hanno subìto blocchi obbligati e pause di forniture energetiche. I fabbricanti di chip non sono stati in grado di fornire materiali sufficienti all’industria dell’automobile e a quella elettronica, che peraltro durante la pandemia avevano evitato di immagazzinare prodotti, data l’incertezza del momento. La domanda repressa si è liberata prima che il Covid-19 fosse effettivamente sconfitto, e si è scontrata con la discontinua risposta dell’offerta, in difficoltà per le insidie sanitarie persistenti nelle fabbriche e nei porti.  In Cina, che è il Paese numero uno al mondo per l’esportazione, le fabbriche hanno ripreso a funzionare nel 2020 dopo le chiusure forzate a causa della pandemia, ma l’attività manifatturiera nel corso del 2021 si è ridotta. La ripresa industriale ha fatto passi indietro anche per i tagli energetici indotti dalle restrizioni sull’uso dell’elettricità, anch’essa scarseggiante, perché doveva attenersi alle limitazioni nell’uso del carbone. La Cina, inoltre, con otto scali navali sui dieci più importanti al mondo, è un centro nevralgico per l’industria del trasporto marittimo.

In Cina, che è il Paese numero uno al mondo per l’esportazione, le fabbriche hanno ripreso a funzionare nel 2020 dopo le chiusure forzate a causa della pandemia, ma l’attività manifatturiera nel corso del 2021 si è ridotta. La ripresa industriale ha fatto passi indietro anche per i tagli energetici indotti dalle restrizioni sull’uso dell’elettricità, anch’essa scarseggiante, perché doveva attenersi alle limitazioni nell’uso del carbone. La Cina, inoltre, con otto scali navali sui dieci più importanti al mondo, è un centro nevralgico per l’industria del trasporto marittimo.  Al fine di ostacolare i contagi, il porto di Yantian è rimasto semichiuso a maggio e a giugno 2021, quello di Ningbo ha chiuso i battenti ad agosto per un breve periodo. Il mare è il grande alleato della globalizzazione. Gli oceani e i mari costituiscono il vero sistema circolatorio dell’economia. Il 90% del commercio mondiale se ne avvale tramite

Al fine di ostacolare i contagi, il porto di Yantian è rimasto semichiuso a maggio e a giugno 2021, quello di Ningbo ha chiuso i battenti ad agosto per un breve periodo. Il mare è il grande alleato della globalizzazione. Gli oceani e i mari costituiscono il vero sistema circolatorio dell’economia. Il 90% del commercio mondiale se ne avvale tramite  mastodontiche portacontainer, petroliere, metaniere, navi da carico per il grano o dotate di celle frigorifere. Per decenni la navigazione marittima è stata un silenzioso alleato della globalizzazione. Se mai quest’ultima ha avuto un simbolo, è proprio il container. Da quando esso è stato introdotto, il trasporto dei carichi si è semplificato, e quindi si sono sostanzialmente ridotti i costi di spedizione. Di conseguenza, è anche cresciuto a ritmi esponenziali il volume delle merci. Tanti cittadini, che non assistono ai processi di carico e scarico nei porti, non sono consapevoli del fatto che se questi giganti del mare, pieni di container, non ci fossero, avremmo un tenore di vita ben diverso. Essi ci consentono l’attuale stile di consumo. Senza di essi, questo sarebbe molto diverso: più caro e molto meno variegato.

mastodontiche portacontainer, petroliere, metaniere, navi da carico per il grano o dotate di celle frigorifere. Per decenni la navigazione marittima è stata un silenzioso alleato della globalizzazione. Se mai quest’ultima ha avuto un simbolo, è proprio il container. Da quando esso è stato introdotto, il trasporto dei carichi si è semplificato, e quindi si sono sostanzialmente ridotti i costi di spedizione. Di conseguenza, è anche cresciuto a ritmi esponenziali il volume delle merci. Tanti cittadini, che non assistono ai processi di carico e scarico nei porti, non sono consapevoli del fatto che se questi giganti del mare, pieni di container, non ci fossero, avremmo un tenore di vita ben diverso. Essi ci consentono l’attuale stile di consumo. Senza di essi, questo sarebbe molto diverso: più caro e molto meno variegato.  Tutto andava per il meglio, finché due fenomeni hanno sottratto il trasporto marittimo all’invisibilità connaturata al suo buon funzionamento, facendo sì che quel settore, fino ad allora alleato indispensabile, si trasformasse in un partner problematico. Nel marzo 2021, la gigantesca nave portacontainer Ever Given – tra le più grandi al mondo, con i suoi 400 metri di lunghezza, 59 di larghezza e 15,7 di pescaggio – si è incagliata nel canale di Suez, bloccando il transito per sei giorni in questa arteria da cui passa oltre il 10% del traffico commerciale mondiale. Il 28 marzo si era formata una coda di 369 navi in attesa di attraversare il canale. I danni al commercio sono stati stimati a 9.600 milioni di dollari. Quell’evento ha posto il mondo davanti a una realtà: un mero incidente marittimo causato dal maltempo è potenzialmente in grado di mandare a gambe all’aria la catena distributiva. Il secondo evento è meno spettacolare, ma molto più grave, perché non episodico: da mesi la ripresa del consumo, la mancanza di spazio sulle navi e i colli di bottiglia nei porti stanno causando ampi ritardi e hanno portato

Tutto andava per il meglio, finché due fenomeni hanno sottratto il trasporto marittimo all’invisibilità connaturata al suo buon funzionamento, facendo sì che quel settore, fino ad allora alleato indispensabile, si trasformasse in un partner problematico. Nel marzo 2021, la gigantesca nave portacontainer Ever Given – tra le più grandi al mondo, con i suoi 400 metri di lunghezza, 59 di larghezza e 15,7 di pescaggio – si è incagliata nel canale di Suez, bloccando il transito per sei giorni in questa arteria da cui passa oltre il 10% del traffico commerciale mondiale. Il 28 marzo si era formata una coda di 369 navi in attesa di attraversare il canale. I danni al commercio sono stati stimati a 9.600 milioni di dollari. Quell’evento ha posto il mondo davanti a una realtà: un mero incidente marittimo causato dal maltempo è potenzialmente in grado di mandare a gambe all’aria la catena distributiva. Il secondo evento è meno spettacolare, ma molto più grave, perché non episodico: da mesi la ripresa del consumo, la mancanza di spazio sulle navi e i colli di bottiglia nei porti stanno causando ampi ritardi e hanno portato  alle stelle le tariffe richieste dalle compagnie di navigazione, consapevoli che in tempi di penuria e di fretta sono loro a impugnare il coltello dei prezzi dalla parte del manico. I responsabili logistici delle imprese sono precipitati in un incubo. Poiché non sanno quando arriveranno i loro ordini, raddoppiano la posta: comprano di più, per fare magazzino e sottrarsi allo spettro delle scorte insufficienti, ma questo a sua volta riduce la capacità delle navi e alimenta una guerra spietata per accaparrarsi ogni container, che talora si conclude con il fatto che il prodotto rimane bloccato a terra. In effetti, dall’estate scorsa le navi da carico sono causa di intasamenti dovuti a varie ragioni, che vanno dalla penuria di manodopera alla mancanza delle attrezzature necessarie per trasportare

alle stelle le tariffe richieste dalle compagnie di navigazione, consapevoli che in tempi di penuria e di fretta sono loro a impugnare il coltello dei prezzi dalla parte del manico. I responsabili logistici delle imprese sono precipitati in un incubo. Poiché non sanno quando arriveranno i loro ordini, raddoppiano la posta: comprano di più, per fare magazzino e sottrarsi allo spettro delle scorte insufficienti, ma questo a sua volta riduce la capacità delle navi e alimenta una guerra spietata per accaparrarsi ogni container, che talora si conclude con il fatto che il prodotto rimane bloccato a terra. In effetti, dall’estate scorsa le navi da carico sono causa di intasamenti dovuti a varie ragioni, che vanno dalla penuria di manodopera alla mancanza delle attrezzature necessarie per trasportare  i container, o ancora ai magazzini sovraccarichi. Al tempo stesso, nei porti si è arrivati al collasso, perché i container scaricati restano in banchina, in quanto mancano camionisti pronti a caricare le merci. E quando i container vuoti non rientrano nei tempi previsti, in modo che si possa riempirli di nuovi prodotti da vendere, le consegne accumulano ulteriori ritardi. Alcuni porti hanno esaurito lo spazio, e file di navi restano in attesa, a volte per più di una settimana, prima che abbiano la possibilità di attraccare. In questo modo, i rallentamenti stanno colpendo la catena produttiva e formano un colossale ingorgo. Di esso alcuni incolpano le compagnie, che ne traggono un enorme beneficio, mentre addossano la responsabilità alla travolgente espansione della domanda, che sembra cresciuta oltre le capacità sistemiche di carico massimo. Se si vorranno incrementare queste ultime, saranno necessari investimenti, e soprattutto tempo. Conviene ricordare che l’attuale ecosistema logistico era stato sviluppato per alimentare «il minotauro del consumo statunitense», per usare un’espressione di James K. Galbraith, ripresa da Yanis Varoufakis.

i container, o ancora ai magazzini sovraccarichi. Al tempo stesso, nei porti si è arrivati al collasso, perché i container scaricati restano in banchina, in quanto mancano camionisti pronti a caricare le merci. E quando i container vuoti non rientrano nei tempi previsti, in modo che si possa riempirli di nuovi prodotti da vendere, le consegne accumulano ulteriori ritardi. Alcuni porti hanno esaurito lo spazio, e file di navi restano in attesa, a volte per più di una settimana, prima che abbiano la possibilità di attraccare. In questo modo, i rallentamenti stanno colpendo la catena produttiva e formano un colossale ingorgo. Di esso alcuni incolpano le compagnie, che ne traggono un enorme beneficio, mentre addossano la responsabilità alla travolgente espansione della domanda, che sembra cresciuta oltre le capacità sistemiche di carico massimo. Se si vorranno incrementare queste ultime, saranno necessari investimenti, e soprattutto tempo. Conviene ricordare che l’attuale ecosistema logistico era stato sviluppato per alimentare «il minotauro del consumo statunitense», per usare un’espressione di James K. Galbraith, ripresa da Yanis Varoufakis.  Quell’insaziabile minotauro per quarant’anni ha assorbito i beni di consumo prodotti da Giappone, Corea del Sud, Cina e altri Paesi. Per sfamarlo, il mondo ha costruito un labirinto globale di porti, navi, ancora porti, magazzini, moli di stoccaggio, snodi stradali e linee ferroviarie. In pratica, i problemi distributivi sono una questione globale da cui nessun Paese è riuscito a svincolarsi. In un sistema globalizzato come è l’attuale, in cui per assemblare una semplice lavatrice vanno reperiti componenti da una decina di Paesi, qualsiasi difficoltà genera ritardi. La mandria avanza sempre al ritmo del bufalo più lento, sicché se da Taiwan ritarda anche un solo chip, il prodotto non può essere immesso sul mercato. Il ruolo dei governi è pertanto marginale, sebbene misure come quelle adottate negli Usa dal presidente Joe Biden, che ha obbligato porti e imprese del settore a lavorare per ventiquattr’ore al giorno e per sette giorni alla settimana, possano contribuire ad alleviare la situazione.

Quell’insaziabile minotauro per quarant’anni ha assorbito i beni di consumo prodotti da Giappone, Corea del Sud, Cina e altri Paesi. Per sfamarlo, il mondo ha costruito un labirinto globale di porti, navi, ancora porti, magazzini, moli di stoccaggio, snodi stradali e linee ferroviarie. In pratica, i problemi distributivi sono una questione globale da cui nessun Paese è riuscito a svincolarsi. In un sistema globalizzato come è l’attuale, in cui per assemblare una semplice lavatrice vanno reperiti componenti da una decina di Paesi, qualsiasi difficoltà genera ritardi. La mandria avanza sempre al ritmo del bufalo più lento, sicché se da Taiwan ritarda anche un solo chip, il prodotto non può essere immesso sul mercato. Il ruolo dei governi è pertanto marginale, sebbene misure come quelle adottate negli Usa dal presidente Joe Biden, che ha obbligato porti e imprese del settore a lavorare per ventiquattr’ore al giorno e per sette giorni alla settimana, possano contribuire ad alleviare la situazione.  Obbligare a lavorare: è un bel dire, dato che in pratica l’intera agenda post-pandemia si è basata su politiche che favoriscono la domanda e scoraggiano il lavoro, rendendo del tutto prevedibili le restrizioni dal lato dell’offerta. È risaputo che le persone, se hanno più denaro, lavorano di meno, e che lavorano di più se i compensi per il lavoro sono più alti. L’estate scorsa, è stato chiaro per tutti che quelle persone che, da disoccupate, ricevono più sussidi di quanto guadagnerebbero se lavorassero, non sarebbero tornate nel mercato del lavoro. Questo problema c’è ancora, e sta peggiorando. Negli Usa ci sono più di 10 milioni di offerte di lavoro pubblicate, ma stanno cercando impiego soltanto sei milioni di persone. In totale il numero di coloro che hanno un posto di lavoro o lo cercano si è ridotto di tre milioni, ossia si è passati da un 63% costante della popolazione in età lavorativa a un misero 61,6%. Negli ultimi decenni, la frammentazione dei processi produttivi in localizzazioni differenti ha costituito un aspetto dominante della globalizzazione. I colli di bottiglia e gli aumenti repentini dei prezzi hanno evidenziato i rischi connessi alle catene distributive globali in espansione, che si presumevano costruite secondo il principio dell’efficienza economica.

Obbligare a lavorare: è un bel dire, dato che in pratica l’intera agenda post-pandemia si è basata su politiche che favoriscono la domanda e scoraggiano il lavoro, rendendo del tutto prevedibili le restrizioni dal lato dell’offerta. È risaputo che le persone, se hanno più denaro, lavorano di meno, e che lavorano di più se i compensi per il lavoro sono più alti. L’estate scorsa, è stato chiaro per tutti che quelle persone che, da disoccupate, ricevono più sussidi di quanto guadagnerebbero se lavorassero, non sarebbero tornate nel mercato del lavoro. Questo problema c’è ancora, e sta peggiorando. Negli Usa ci sono più di 10 milioni di offerte di lavoro pubblicate, ma stanno cercando impiego soltanto sei milioni di persone. In totale il numero di coloro che hanno un posto di lavoro o lo cercano si è ridotto di tre milioni, ossia si è passati da un 63% costante della popolazione in età lavorativa a un misero 61,6%. Negli ultimi decenni, la frammentazione dei processi produttivi in localizzazioni differenti ha costituito un aspetto dominante della globalizzazione. I colli di bottiglia e gli aumenti repentini dei prezzi hanno evidenziato i rischi connessi alle catene distributive globali in espansione, che si presumevano costruite secondo il principio dell’efficienza economica.  Ma, oltre a queste difficoltà evidenti, c’è il fatto che le catene distributive impongono costi sociali addizionali che meritano attenzione. Fino a pochi mesi fa, esse costituivano l’ultimo dei problemi per i legislatori, mentre rappresentavano una preoccupazione soprattutto per gli accademici, che studiavano quali possibili efficientamenti e quali rischi potenziali andassero associati a questo aspetto essenziale della globalizzazione. Ora non è più così: le strettoie della catena distributiva odierna stanno creando penuria, sospingono l’inflazione e preoccupano i legislatori di tutto il mondo. La reazione dell’amministrazione Biden si è concentrata sul riconoscimento che le catene distributive sono essenziali per la futura sicurezza economica. Nel febbraio 2021, il Presidente ha emanato un ordine esecutivo che prescriveva a varie agenzie federali una revisione esaustiva delle catene distributive statunitensi più essenziali, per identificare rischi, sopperire a vulnerabilità e sviluppare una strategia per incrementare la resilienza.

Ma, oltre a queste difficoltà evidenti, c’è il fatto che le catene distributive impongono costi sociali addizionali che meritano attenzione. Fino a pochi mesi fa, esse costituivano l’ultimo dei problemi per i legislatori, mentre rappresentavano una preoccupazione soprattutto per gli accademici, che studiavano quali possibili efficientamenti e quali rischi potenziali andassero associati a questo aspetto essenziale della globalizzazione. Ora non è più così: le strettoie della catena distributiva odierna stanno creando penuria, sospingono l’inflazione e preoccupano i legislatori di tutto il mondo. La reazione dell’amministrazione Biden si è concentrata sul riconoscimento che le catene distributive sono essenziali per la futura sicurezza economica. Nel febbraio 2021, il Presidente ha emanato un ordine esecutivo che prescriveva a varie agenzie federali una revisione esaustiva delle catene distributive statunitensi più essenziali, per identificare rischi, sopperire a vulnerabilità e sviluppare una strategia per incrementare la resilienza.  Si è valso di un vecchio proverbio: «Per mancanza di un chiodo si perde un ferro di cavallo; per mancanza di un ferro il cavallo si perde un cavallo». La filastrocca va avanti, finché a perdersi è il regno, riecheggiando il Riccardo III shakespeariano: “My kingdom for a horse!” Il mio regno per un cavallo! Piccole lacune, anche soltanto in un punto delle catene di produzione, possono mettere a repentaglio la sicurezza, i posti di lavoro, le famiglie e le comunità degli Stati Uniti. Nel giugno scorso, la Casa Bianca ha pubblicato un rapporto su un arco temporale di 100 giorni in tema di

Si è valso di un vecchio proverbio: «Per mancanza di un chiodo si perde un ferro di cavallo; per mancanza di un ferro il cavallo si perde un cavallo». La filastrocca va avanti, finché a perdersi è il regno, riecheggiando il Riccardo III shakespeariano: “My kingdom for a horse!” Il mio regno per un cavallo! Piccole lacune, anche soltanto in un punto delle catene di produzione, possono mettere a repentaglio la sicurezza, i posti di lavoro, le famiglie e le comunità degli Stati Uniti. Nel giugno scorso, la Casa Bianca ha pubblicato un rapporto su un arco temporale di 100 giorni in tema di  «Creazione di catene distributive resilienti, rilancio dell’industria statunitense e incentivi alla crescita su vasta scala». Vi si legge: «La pandemia e i connessi scompensi economici hanno rivelato vulnerabilità strutturali delle nostre catene di distribuzione. Le severe ripercussioni che l’emergenza Covid-19 ha impresso all’andamento della domanda di numerosi prodotti medici, compresi i farmaci essenziali, hanno causato danni al sistema sanitario degli Stati Uniti. Praticamente, in un mondo frammentato la deglobalizzazione non è più un tabù.

«Creazione di catene distributive resilienti, rilancio dell’industria statunitense e incentivi alla crescita su vasta scala». Vi si legge: «La pandemia e i connessi scompensi economici hanno rivelato vulnerabilità strutturali delle nostre catene di distribuzione. Le severe ripercussioni che l’emergenza Covid-19 ha impresso all’andamento della domanda di numerosi prodotti medici, compresi i farmaci essenziali, hanno causato danni al sistema sanitario degli Stati Uniti. Praticamente, in un mondo frammentato la deglobalizzazione non è più un tabù.  Nella misura in cui la popolazione ha dovuto lavorare e studiare da casa, si è creata una scarsità globale di chip semiconduttori che ha colpito, fra gli altri, i prodotti dei settori automobilistico, industriale e delle comunicazioni. A febbraio, fenomeni meteorologici estremi, accentuati dal cambiamento climatico, hanno accresciuto ulteriormente questa scarsità. Negli ultimi mesi, il forte rimbalzo economico degli Usa e la fase di cambiamento dei modelli della domanda hanno messo alla prova le catene distributive di altri prodotti chiave, come il legno, e hanno posto sotto pressione le reti di trasporto e spedizione degli Stati Uniti». Tra i contributi significativi di questa valutazione spicca l’osservazione che le catene di distribuzione globali hanno imposto consistenti costi sociali: «L’atteggiamento della nostra politica pubblica e del settore privato nei confronti della produzione nazionale, che per anni aveva messo al primo posto l’efficienza e il contenimento dei costi rispetto alla sicurezza, alla sostenibilità e alla resilienza, ha comportato rischi nella catena di approvvigionamento». Di conseguenza, ci si chiede se in fin dei conti le linee di distribuzione iper-globalizzate siano la via migliore per l’efficienza economica.

Nella misura in cui la popolazione ha dovuto lavorare e studiare da casa, si è creata una scarsità globale di chip semiconduttori che ha colpito, fra gli altri, i prodotti dei settori automobilistico, industriale e delle comunicazioni. A febbraio, fenomeni meteorologici estremi, accentuati dal cambiamento climatico, hanno accresciuto ulteriormente questa scarsità. Negli ultimi mesi, il forte rimbalzo economico degli Usa e la fase di cambiamento dei modelli della domanda hanno messo alla prova le catene distributive di altri prodotti chiave, come il legno, e hanno posto sotto pressione le reti di trasporto e spedizione degli Stati Uniti». Tra i contributi significativi di questa valutazione spicca l’osservazione che le catene di distribuzione globali hanno imposto consistenti costi sociali: «L’atteggiamento della nostra politica pubblica e del settore privato nei confronti della produzione nazionale, che per anni aveva messo al primo posto l’efficienza e il contenimento dei costi rispetto alla sicurezza, alla sostenibilità e alla resilienza, ha comportato rischi nella catena di approvvigionamento». Di conseguenza, ci si chiede se in fin dei conti le linee di distribuzione iper-globalizzate siano la via migliore per l’efficienza economica.  Quanto più una catena distributiva diventa complessa, tanto maggiori diventano i rischi economici. La rottura di un qualsiasi anello può ripercuotersi su tutta la catena e far impennare i prezzi, se crea l’improvvisa carenza di un bene necessario. Lo scenario peggiore si verifica quando una situazione critica in una parte della catena produce un effetto domino, facendo crollare altre imprese e paralizzando l’intero settore. Si tratta ovviamente di una situazione simile a quella che accade nelle reti finanziarie, in cui il crollo di una banca può portarne altre all’insolvenza e perfino al fallimento, come successe nel 2008 dopo il crack di Lehman Brothers…

Quanto più una catena distributiva diventa complessa, tanto maggiori diventano i rischi economici. La rottura di un qualsiasi anello può ripercuotersi su tutta la catena e far impennare i prezzi, se crea l’improvvisa carenza di un bene necessario. Lo scenario peggiore si verifica quando una situazione critica in una parte della catena produce un effetto domino, facendo crollare altre imprese e paralizzando l’intero settore. Si tratta ovviamente di una situazione simile a quella che accade nelle reti finanziarie, in cui il crollo di una banca può portarne altre all’insolvenza e perfino al fallimento, come successe nel 2008 dopo il crack di Lehman Brothers…

(continua)

E’ sempre tempo di Coaching!

Se hai domande o riflessioni da fare ti invito a lasciare un commento a questo post: sarò felice di risponderti oppure prendi appuntamento per una sessione di coaching gratuito

8

GIU

GIU

0