Di Maio teme che il Movimento 5 stelle divenga un «partito dell’odio», Conte rivendica di non essere tipo da giocare «partite doppie», Meloni accusa Letta di dire «sì all’abisso della morte» (mentre lamenta il «linciaggio» contro di lei). Dice Luigi Di Maio, senza traccia d’ironia, che il Movimento 5 stelle rischia di diventare «la forza politica dell’odio», esito davvero sorprendente, a suo parere, per una forza politica «che nello statuto ha il rispetto della persona» (e che evidentemente, verrebbe voglia di aggiungere, è nata da una cerimonia chiamata «Ma si figuri Day»).  Dice Giuseppe Conte, a chi gli domanda (Federico Capurso in un colloquio sulla Stampa) se effettivamente voglia uscire dal governo: «Macché usciamo! È vero, tutti mi chiedono di farlo, ma io non sono uno che gioca partite doppie». Lui, il presidente del Consiglio capace di guidare due governi consecutivi di opposto segno politico in questa stessa legislatura (e fosse stato per lui, com’è noto, anche tre). Dice Giorgia Meloni che Enrico Letta, avendo criticato il suo fiammeggiante comizio spagnolo in cui aveva difeso la «cultura della vita», di conseguenza, dice «sì all’abisso della morte».

Dice Giuseppe Conte, a chi gli domanda (Federico Capurso in un colloquio sulla Stampa) se effettivamente voglia uscire dal governo: «Macché usciamo! È vero, tutti mi chiedono di farlo, ma io non sono uno che gioca partite doppie». Lui, il presidente del Consiglio capace di guidare due governi consecutivi di opposto segno politico in questa stessa legislatura (e fosse stato per lui, com’è noto, anche tre). Dice Giorgia Meloni che Enrico Letta, avendo criticato il suo fiammeggiante comizio spagnolo in cui aveva difeso la «cultura della vita», di conseguenza, dice «sì all’abisso della morte».  La leader di Fratelli d’Italia ci ha fatto anche una card, nello stesso momento in cui annuncia querele a destra e a manca contro il «linciaggio» e il clima di odio che la sinistra alimenterebbe nei suoi confronti. Queste, in estrema sintesi, le posizioni assunte soltanto nelle ultime ventiquattro ore dai principali leader politici del paese. Da cui si evince che il populismo italiano ha prodotto un’ulteriore mutazione: il “populista permaloso”. Quello che ti dà dell’assassino mentre denuncia il clima di odio nei suoi confronti.

La leader di Fratelli d’Italia ci ha fatto anche una card, nello stesso momento in cui annuncia querele a destra e a manca contro il «linciaggio» e il clima di odio che la sinistra alimenterebbe nei suoi confronti. Queste, in estrema sintesi, le posizioni assunte soltanto nelle ultime ventiquattro ore dai principali leader politici del paese. Da cui si evince che il populismo italiano ha prodotto un’ulteriore mutazione: il “populista permaloso”. Quello che ti dà dell’assassino mentre denuncia il clima di odio nei suoi confronti.  Quello che dopo avere accusato gli avversari di fare l’elettroshock ai bambini per rivenderli alla tratta delle bianche deplora gli «attacchi personali» come risposta alle obiezioni politiche. Quello che prima ti insulta e poi si offende. Non è facile dare conto di un simile dibattito. Un dibattito che solleva anzitutto, per chi voglia – o debba – occuparsene, un problema di metodo. Se cioè sia giusto, nei confronti di chi legge, fingere di prendere in seria considerazione l’accusa rivolta da Meloni a Letta di dire «sì all’abisso della morte» (davvero si può discutere seriamente, nel 2022, in un dibattito politico, dell’abisso della morte?) o le proteste di Conte dinanzi all’accusa di essere «un anti atlantista e anti europeista» (lui che fino a pochi anni fa si definiva orgogliosamente populista e sovranista) o ancora le critiche di Di Maio, quello che voleva il referendum sull’euro e andava a braccetto con i gilet gialli, sul rischio di «disallineare» l’Italia dalle sue alleanze tradizionali, dalla Nato e dall’Unione europea.

Quello che dopo avere accusato gli avversari di fare l’elettroshock ai bambini per rivenderli alla tratta delle bianche deplora gli «attacchi personali» come risposta alle obiezioni politiche. Quello che prima ti insulta e poi si offende. Non è facile dare conto di un simile dibattito. Un dibattito che solleva anzitutto, per chi voglia – o debba – occuparsene, un problema di metodo. Se cioè sia giusto, nei confronti di chi legge, fingere di prendere in seria considerazione l’accusa rivolta da Meloni a Letta di dire «sì all’abisso della morte» (davvero si può discutere seriamente, nel 2022, in un dibattito politico, dell’abisso della morte?) o le proteste di Conte dinanzi all’accusa di essere «un anti atlantista e anti europeista» (lui che fino a pochi anni fa si definiva orgogliosamente populista e sovranista) o ancora le critiche di Di Maio, quello che voleva il referendum sull’euro e andava a braccetto con i gilet gialli, sul rischio di «disallineare» l’Italia dalle sue alleanze tradizionali, dalla Nato e dall’Unione europea.  È venuto il momento di domandarsi quanto sia giusto, utile e anche deontologicamente corretto fingere di prendere sul serio tutto ciò. E quanto invece proprio questa reiterata finzione, per malafede o per una malintesa idea di imparzialità (molto più la prima che la seconda, a occhio), abbia contribuito a rendere il nostro dibattito pubblico quello che è, precipitandolo irrevocabilmente nell’abisso della farsa. È risaputo i movimenti sono “vampate passionali”: raramente si solidificano trasformandosi in partiti; nella maggior parte dei casi si dissolvono. Tutti i partiti hanno iniziato la loro strada in forma di movimenti ma non tutti i movimenti sono riusciti a diventare partiti. E, se ci sono risusciti, hanno dovuto rinunziare almeno in parte a obiettivi e azioni adottate nella fase movimentista. I 5 Stelle sembravano di stare riuscendo in questa avventura, dopo la lunga e faticosa metamorfosi che hanno realizzato. Ma non era e non è detto che alla fine ci riusciranno. Alle elezioni politiche del 2018 ottennero un clamoroso 32,7% grazie alla compresenza di quattro punti di forza: il carisma di Beppe Grillo (e quello persistente di Gianroberto Casaleggio), l’ala movimentista, l’ala governativa, la piattaforma Rousseau.

È venuto il momento di domandarsi quanto sia giusto, utile e anche deontologicamente corretto fingere di prendere sul serio tutto ciò. E quanto invece proprio questa reiterata finzione, per malafede o per una malintesa idea di imparzialità (molto più la prima che la seconda, a occhio), abbia contribuito a rendere il nostro dibattito pubblico quello che è, precipitandolo irrevocabilmente nell’abisso della farsa. È risaputo i movimenti sono “vampate passionali”: raramente si solidificano trasformandosi in partiti; nella maggior parte dei casi si dissolvono. Tutti i partiti hanno iniziato la loro strada in forma di movimenti ma non tutti i movimenti sono riusciti a diventare partiti. E, se ci sono risusciti, hanno dovuto rinunziare almeno in parte a obiettivi e azioni adottate nella fase movimentista. I 5 Stelle sembravano di stare riuscendo in questa avventura, dopo la lunga e faticosa metamorfosi che hanno realizzato. Ma non era e non è detto che alla fine ci riusciranno. Alle elezioni politiche del 2018 ottennero un clamoroso 32,7% grazie alla compresenza di quattro punti di forza: il carisma di Beppe Grillo (e quello persistente di Gianroberto Casaleggio), l’ala movimentista, l’ala governativa, la piattaforma Rousseau.  Oggi Grillo è assente, Alessandro Di Battista è fuori, la piattaforma è dismessa. Di quella stagione resta Luigi Di Maio. Giuseppe Conte è entrato in scena dopo la vittoria elettorale come premier di due governi consecutivi. Poi, lasciato il ruolo di presidente del Consiglio, ha dedicato più di un anno a elaborare lo statuto e a dare forma organizzativa partitica a un movimento funestato dal dissidio con Davide Casaleggio e dalle vicende giudiziarie presso il tribunale di Napoli.

Oggi Grillo è assente, Alessandro Di Battista è fuori, la piattaforma è dismessa. Di quella stagione resta Luigi Di Maio. Giuseppe Conte è entrato in scena dopo la vittoria elettorale come premier di due governi consecutivi. Poi, lasciato il ruolo di presidente del Consiglio, ha dedicato più di un anno a elaborare lo statuto e a dare forma organizzativa partitica a un movimento funestato dal dissidio con Davide Casaleggio e dalle vicende giudiziarie presso il tribunale di Napoli.  A guardar bene, Conte e Di Maio sono gli unici due ‘cavalli di razza’ emersi alla ribalta della vita politica italiana nell’ultimo decennio e sono complementari sotto molti punti di vista (età, cultura, carattere, esperienza, ecc.). Se tra loro fosse scattata una robusta sinergia, probabilmente avrebbero dominato per molti anni l’intera scena politica italiana. Purtroppo, per motivi prevalentemente caratteriali, invece di sommarsi, si sottraggono. E il loro dissidio rischia di interrompere definitivamente l’itinerario dei 5 Stelle da movimento a partito lasciando sul terreno i cocci di questa ennesima utopia. In tal caso Conte manterrebbe la leadership di ciò che resterà del Movimento, magari aggiungendo il suo nome nel simbolo; i ministri e i parlamentari finirebbero dispersi in vari partiti; alcuni di essi creerebbero proprie aggregazioni come ha fatto Paragone con Italexit e come sta tentando di fare Giarrusso. La base si disperderebbe in tutte le direzioni ma la maggior parte andrebbe a ingrossare la massa già enorme degli astensionisti. Questa deflagrazione rappresenterebbe per la destra un grande, auspicato e atteso regalo. Il Pd sarebbe costretto a rivedere la strategia delle sue alleanze virando verso il centro. La sinistra subirebbe uno smacco clamoroso alle elezioni politiche, sempre più vicine. Per un’eterogenesi dei fini, i 5 Stelle metterebbero a soqquadro l’intero sistema politico italiano ma con esiti affatto diversi da quelli cui Grillo e Casaleggio miravano tredici anni fa.

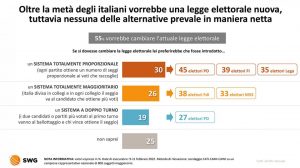

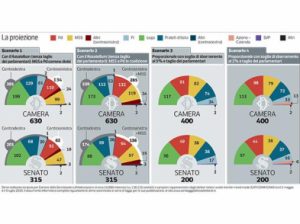

A guardar bene, Conte e Di Maio sono gli unici due ‘cavalli di razza’ emersi alla ribalta della vita politica italiana nell’ultimo decennio e sono complementari sotto molti punti di vista (età, cultura, carattere, esperienza, ecc.). Se tra loro fosse scattata una robusta sinergia, probabilmente avrebbero dominato per molti anni l’intera scena politica italiana. Purtroppo, per motivi prevalentemente caratteriali, invece di sommarsi, si sottraggono. E il loro dissidio rischia di interrompere definitivamente l’itinerario dei 5 Stelle da movimento a partito lasciando sul terreno i cocci di questa ennesima utopia. In tal caso Conte manterrebbe la leadership di ciò che resterà del Movimento, magari aggiungendo il suo nome nel simbolo; i ministri e i parlamentari finirebbero dispersi in vari partiti; alcuni di essi creerebbero proprie aggregazioni come ha fatto Paragone con Italexit e come sta tentando di fare Giarrusso. La base si disperderebbe in tutte le direzioni ma la maggior parte andrebbe a ingrossare la massa già enorme degli astensionisti. Questa deflagrazione rappresenterebbe per la destra un grande, auspicato e atteso regalo. Il Pd sarebbe costretto a rivedere la strategia delle sue alleanze virando verso il centro. La sinistra subirebbe uno smacco clamoroso alle elezioni politiche, sempre più vicine. Per un’eterogenesi dei fini, i 5 Stelle metterebbero a soqquadro l’intero sistema politico italiano ma con esiti affatto diversi da quelli cui Grillo e Casaleggio miravano tredici anni fa.  Nel frattempo, guardando ai sondaggi, nella presunzione di poter vincere, sembra che, tanto Enrico Letta quanto Giorgia Meloni abbiano messo una bella croce sopra la riforma elettorale. Col risultato di conservare la legge che c’è, il cui fondamentale pregio consiste nel ‘seminar zizzania’ tra i partiti attraverso la quota proporzionale (in cui ciascuno corre per sé contro tutti gli altri), salvo poi pretendere che quegli stessi partiti debbano formare alleanze coese in grado di governare per 5 anni. Circostanza chiaramente impossibile date le premesse. Forse “il popolo” avrebbe meritato di meglio. Comunque sia, ormai la strada pare segnata (o per meglio dire …rassegnata): alle prossime politiche ci ritroveremo le consuete ammucchiate, il cui traguardo consisterà nel prendere un seggio in più degli avversari. L’occupazione principale dei leader, di qui alle elezioni, consisterà nel metterle in piedi senza andare troppo per il sottile perché – lo diceva il grande Totò – è la somma che fa il totale, e perfino uno zero virgola potrebbe risultare decisivo.

Nel frattempo, guardando ai sondaggi, nella presunzione di poter vincere, sembra che, tanto Enrico Letta quanto Giorgia Meloni abbiano messo una bella croce sopra la riforma elettorale. Col risultato di conservare la legge che c’è, il cui fondamentale pregio consiste nel ‘seminar zizzania’ tra i partiti attraverso la quota proporzionale (in cui ciascuno corre per sé contro tutti gli altri), salvo poi pretendere che quegli stessi partiti debbano formare alleanze coese in grado di governare per 5 anni. Circostanza chiaramente impossibile date le premesse. Forse “il popolo” avrebbe meritato di meglio. Comunque sia, ormai la strada pare segnata (o per meglio dire …rassegnata): alle prossime politiche ci ritroveremo le consuete ammucchiate, il cui traguardo consisterà nel prendere un seggio in più degli avversari. L’occupazione principale dei leader, di qui alle elezioni, consisterà nel metterle in piedi senza andare troppo per il sottile perché – lo diceva il grande Totò – è la somma che fa il totale, e perfino uno zero virgola potrebbe risultare decisivo.  Letta coltiverà il suo “campo largo” tentando di far convivere Conte, Calenda e Renzi. Speranza e Bonino. Mentre Giorgia Meloni cercherà di far pace con gli alleati dopo essersele suonate di santa ragione. Avendo scelto di tenersi il “Rosatellum”, per pigrizia o per calcolo non ha importanza, sarebbe difficile regolarsi diversamente; ma così facendo, i due possibili vincitori si stanno ficcando in un grosso guaio… Il guaio di Enrico è la crisi ormai irreversibile dei Cinque stelle; la sciagura di Giorgia si chiama la Lega di Salvini. Nel momento in cui tentano la sommatoria, assemblando un cartello di forze, se una di queste dovesse (com’è più che probabile) collassare sarebbero loro a farne le spese. Esempio: supponiamo che, per effetto della guerra intestina, o per una voglia matta di tornare alle origini, o semplicemente per la sua tendenza innata a farsi del male, il Movimento pentastellato precipiti sotto la doppia cifra: non è detto che quei voti in fuga finirebbero ai Dem. Probabilmente non andrebbero da nessuna parte.

Letta coltiverà il suo “campo largo” tentando di far convivere Conte, Calenda e Renzi. Speranza e Bonino. Mentre Giorgia Meloni cercherà di far pace con gli alleati dopo essersele suonate di santa ragione. Avendo scelto di tenersi il “Rosatellum”, per pigrizia o per calcolo non ha importanza, sarebbe difficile regolarsi diversamente; ma così facendo, i due possibili vincitori si stanno ficcando in un grosso guaio… Il guaio di Enrico è la crisi ormai irreversibile dei Cinque stelle; la sciagura di Giorgia si chiama la Lega di Salvini. Nel momento in cui tentano la sommatoria, assemblando un cartello di forze, se una di queste dovesse (com’è più che probabile) collassare sarebbero loro a farne le spese. Esempio: supponiamo che, per effetto della guerra intestina, o per una voglia matta di tornare alle origini, o semplicemente per la sua tendenza innata a farsi del male, il Movimento pentastellato precipiti sotto la doppia cifra: non è detto che quei voti in fuga finirebbero ai Dem. Probabilmente non andrebbero da nessuna parte.  Svanirebbero nel nulla da cui sono venuti. Amplierebbero l’astensione. E la sinistra perderebbe ulteriori punti preziosi e magari decisivi. Idem sull’altra sponda: se Salvini continuasse a calare di mezzo punto al mese, come accade ormai da due anni in qua, a trarne vantaggio sarebbero sì i Fratelli d’Italia. Però non abbastanza (sostengono gli esperti di flussi elettorali) da compensare le perdite per la destra. Nella Lega c’è una quota di irriducibili che, pur di non darla vinta alla “ducetta”, il giorno delle elezioni se ne andrebbero piuttosto al mare. Da quanto risulta, Meloni si sta ponendo il problema, proprio come se l’è già posto Letta. C’è grande allarme per quello che Conte e Salvini potranno combinare e tanta preoccupazione per le inevitabili conseguenze sul Governo. Se l’Avvocato del popolo seminerà odio, come sostiene Di Maio, fino al punto da provocare una scissione, il “campo largo” della sinistra diventerà più stretto; se il Capitano insisterà a fare ‘cappellate’, come spesso gli capita, anche per la destra diventerà un’impresa. E tuttavia Meloni, idem Letta, non potranno impedire ai rispettivi partner di recuperare terreno e/o di provarci alla loro maniera, cioè radicalizzandosi sempre più, inventandosi ogni giorno qualche nuova trovata per far concentrare l’attenzione di sé. Chi si attende richiami alla serietà, ultimatum sulla politica estera, bacchettate sui conti pubblici, è completamente fuori strada. Non ci proveranno nemmeno. Non ci proverà nessuno! Semmai succederà il contrario: pur di soccorrere i rispettivi alleati in difficoltà, da cui dipendono le speranze di vittoria finale, i due potenziali premier (Meloni-Letta) tenderanno a giustificarli oltre ogni giustificazione.

Svanirebbero nel nulla da cui sono venuti. Amplierebbero l’astensione. E la sinistra perderebbe ulteriori punti preziosi e magari decisivi. Idem sull’altra sponda: se Salvini continuasse a calare di mezzo punto al mese, come accade ormai da due anni in qua, a trarne vantaggio sarebbero sì i Fratelli d’Italia. Però non abbastanza (sostengono gli esperti di flussi elettorali) da compensare le perdite per la destra. Nella Lega c’è una quota di irriducibili che, pur di non darla vinta alla “ducetta”, il giorno delle elezioni se ne andrebbero piuttosto al mare. Da quanto risulta, Meloni si sta ponendo il problema, proprio come se l’è già posto Letta. C’è grande allarme per quello che Conte e Salvini potranno combinare e tanta preoccupazione per le inevitabili conseguenze sul Governo. Se l’Avvocato del popolo seminerà odio, come sostiene Di Maio, fino al punto da provocare una scissione, il “campo largo” della sinistra diventerà più stretto; se il Capitano insisterà a fare ‘cappellate’, come spesso gli capita, anche per la destra diventerà un’impresa. E tuttavia Meloni, idem Letta, non potranno impedire ai rispettivi partner di recuperare terreno e/o di provarci alla loro maniera, cioè radicalizzandosi sempre più, inventandosi ogni giorno qualche nuova trovata per far concentrare l’attenzione di sé. Chi si attende richiami alla serietà, ultimatum sulla politica estera, bacchettate sui conti pubblici, è completamente fuori strada. Non ci proveranno nemmeno. Non ci proverà nessuno! Semmai succederà il contrario: pur di soccorrere i rispettivi alleati in difficoltà, da cui dipendono le speranze di vittoria finale, i due potenziali premier (Meloni-Letta) tenderanno a giustificarli oltre ogni giustificazione.  Fino al giorno delle elezioni praticheranno la filosofia zen. Per usare una metafora berlusconiana, si faranno concavi e convessi. La sfida vera è però, quella di raccogliere parte di questa sempre più ampia astensione riportandola al voto. Quantomeno di coloro che si ispirano ai valori fondanti la nostra Costituzione. Rimettendo insieme i cocci di “Utopia e disincanto” (Claudio Magris) facendo argine alla nostra Democrazia. I risultati delle urne alle ultime amministrative hanno consegnato scenari interessanti. Da destra il vento soffia forte dalle parti di Fratelli d’Italia, a detrimento di una Lega in ritirata. Anche al Nord. A sinistra i numeri tutto sommato sono stati lusinghieri, nonostante alleanze a macchia d’olio con i grillini e il declino ormai inesorabile del Movimento 5 Stelle.

Fino al giorno delle elezioni praticheranno la filosofia zen. Per usare una metafora berlusconiana, si faranno concavi e convessi. La sfida vera è però, quella di raccogliere parte di questa sempre più ampia astensione riportandola al voto. Quantomeno di coloro che si ispirano ai valori fondanti la nostra Costituzione. Rimettendo insieme i cocci di “Utopia e disincanto” (Claudio Magris) facendo argine alla nostra Democrazia. I risultati delle urne alle ultime amministrative hanno consegnato scenari interessanti. Da destra il vento soffia forte dalle parti di Fratelli d’Italia, a detrimento di una Lega in ritirata. Anche al Nord. A sinistra i numeri tutto sommato sono stati lusinghieri, nonostante alleanze a macchia d’olio con i grillini e il declino ormai inesorabile del Movimento 5 Stelle.  Ora come fa notare la politologa Nadia Urbinati: “Tra i programmi di Letta, Calenda e Renzi intercorrono differenze strutturali. Dall’economia alla tutela ambientale, passando per il lavoro. Le basi di partenza sono diverse. E quindi la ricetta per tentare di crescere nei consensi: è per l’appunto puntare a intercettare l’astensionismo”. Sembrerebbe un ‘suggerimento’ preciso. Personalmente lo penso da tempo… il Pd deve lavorare cercando di catalizzare i voti di quell’elettorato che, ormai da anni, non si reca più alle urne e non può essere liquidato come “astensionismo fisiologico”. Ed è a questa fetta sempre più consistente di persone – che spesso non se la passa bene – a cui un partito che si definisce democratico dovrebbe rivolgersi con interesse e attenzione. È prudente ma soprattutto necessario prendersi cura di queste scontentezze sociali ed economiche. Persone che non si sentono rappresentate nemmeno da partitini di sinistra di nicchia, pressoché irrilevanti.

Ora come fa notare la politologa Nadia Urbinati: “Tra i programmi di Letta, Calenda e Renzi intercorrono differenze strutturali. Dall’economia alla tutela ambientale, passando per il lavoro. Le basi di partenza sono diverse. E quindi la ricetta per tentare di crescere nei consensi: è per l’appunto puntare a intercettare l’astensionismo”. Sembrerebbe un ‘suggerimento’ preciso. Personalmente lo penso da tempo… il Pd deve lavorare cercando di catalizzare i voti di quell’elettorato che, ormai da anni, non si reca più alle urne e non può essere liquidato come “astensionismo fisiologico”. Ed è a questa fetta sempre più consistente di persone – che spesso non se la passa bene – a cui un partito che si definisce democratico dovrebbe rivolgersi con interesse e attenzione. È prudente ma soprattutto necessario prendersi cura di queste scontentezze sociali ed economiche. Persone che non si sentono rappresentate nemmeno da partitini di sinistra di nicchia, pressoché irrilevanti.  Diseguaglianze e diritti sociali… il fulcro di questa offerta politica che può ridare numeri importanti al Pd. Di Maio ha ‘strigliato’ Conte, accusandolo prima di rincorrere Salvini negli attacchi al Governo. Poi rispetto all’invio delle armi all’Ucraina (che il Movimento vorrebbe cessasse) di ‘disallineare’ il Governo Draghi dalla Nato e dall’Europa. È un ulteriore elemento di debolezza del Movimento o vera tattica politica? La leadership di Conte è oggettivamente molto sfortunata. La prima prova elettorale è stata una debacle e questo ha contribuito ad alimentare le voci che lo mettono in discussione. Dunque, i leader scontenti del risultato elettorale mostrano i muscoli al Governo. Ma, alla fine …non lo lasceranno… Perché? “Il discorso della leader di Fratelli d’Italia è fondato su un’idea di anti-universalismo dei diritti. Una prospettiva che si basa su una strategia di esclusione. In questa ottica però, i diritti non sono più tali ma sono privilegi di chi li possiede, con conseguenti politiche di discriminazione”. Ma come si spiega allora il successo elettorale di Fratelli d’Italia? Sottolinea la professoressa Urbinati che c’è una larga componente personale: “Meloni ha messo in campo una formidabile opera propagandistica celebrativa di sé stessa. Ma, a ben guardare, sui territori è riuscita a piazzare poche persone rispetto a Forza Italia o alla Lega. Il che fa supporre che il partito non abbia una vera classe dirigente spendibile… Non v’è dubbio, comunque, che in vista delle politiche del 2023, Meloni utilizzerà tutta la sua retorica ‘antagonista’ per ottenere consensi, specie al Sud, dove le difficoltà e lo scontento sono maggiori”.

Diseguaglianze e diritti sociali… il fulcro di questa offerta politica che può ridare numeri importanti al Pd. Di Maio ha ‘strigliato’ Conte, accusandolo prima di rincorrere Salvini negli attacchi al Governo. Poi rispetto all’invio delle armi all’Ucraina (che il Movimento vorrebbe cessasse) di ‘disallineare’ il Governo Draghi dalla Nato e dall’Europa. È un ulteriore elemento di debolezza del Movimento o vera tattica politica? La leadership di Conte è oggettivamente molto sfortunata. La prima prova elettorale è stata una debacle e questo ha contribuito ad alimentare le voci che lo mettono in discussione. Dunque, i leader scontenti del risultato elettorale mostrano i muscoli al Governo. Ma, alla fine …non lo lasceranno… Perché? “Il discorso della leader di Fratelli d’Italia è fondato su un’idea di anti-universalismo dei diritti. Una prospettiva che si basa su una strategia di esclusione. In questa ottica però, i diritti non sono più tali ma sono privilegi di chi li possiede, con conseguenti politiche di discriminazione”. Ma come si spiega allora il successo elettorale di Fratelli d’Italia? Sottolinea la professoressa Urbinati che c’è una larga componente personale: “Meloni ha messo in campo una formidabile opera propagandistica celebrativa di sé stessa. Ma, a ben guardare, sui territori è riuscita a piazzare poche persone rispetto a Forza Italia o alla Lega. Il che fa supporre che il partito non abbia una vera classe dirigente spendibile… Non v’è dubbio, comunque, che in vista delle politiche del 2023, Meloni utilizzerà tutta la sua retorica ‘antagonista’ per ottenere consensi, specie al Sud, dove le difficoltà e lo scontento sono maggiori”.  Non c’è dubbio alcuno è ancora il “maggioritario bellezza”: quando si sta tutti sulla stessa barca gli zombie, morti politicamente parlando, rischiano di trascinare a fondo i vivi. Che a loro volta non possono farci nulla; al massimo incrociare le dita. E sperare che, nella corsa del gambero, il proprio alleato non arrivi primo… Gli italiani dovranno nei prossimi mesi mettere “l’elmetto” nella speranza di riuscire a proteggersi dall’insipienza della politica di Partiti che non sono più tali, ma semplici comitati elettorali distaccati dalla realtà sociale ed economica del Paese e dai cambiamenti epocali mondiali, innestati dalla Pandemia Covid e dalla guerra russo-ucraina…

Non c’è dubbio alcuno è ancora il “maggioritario bellezza”: quando si sta tutti sulla stessa barca gli zombie, morti politicamente parlando, rischiano di trascinare a fondo i vivi. Che a loro volta non possono farci nulla; al massimo incrociare le dita. E sperare che, nella corsa del gambero, il proprio alleato non arrivi primo… Gli italiani dovranno nei prossimi mesi mettere “l’elmetto” nella speranza di riuscire a proteggersi dall’insipienza della politica di Partiti che non sono più tali, ma semplici comitati elettorali distaccati dalla realtà sociale ed economica del Paese e dai cambiamenti epocali mondiali, innestati dalla Pandemia Covid e dalla guerra russo-ucraina…

E’ sempre tempo di Coaching!

Se hai domande o riflessioni da fare ti invito a lasciare un commento a questo post: sarò felice di risponderti oppure prendi appuntamento per una sessione di coaching gratuito

20

GIU

GIU

0