“Gli scenari sono presidenzialismo, semi presidenzialismo o premierato”, ripete alle delegazioni che si susseguono. Conte si smarca, Schlein dice di no a tutto, Calenda è il più aperto a collaborare. Ma a sorpresa la premier ha un problema in più: anche l’alleato leghista punta i piedi… Alla prima delegazione che entra nella biblioteca della Camera, quella del Movimento 5 stelle, Giorgia Meloni propone tre scenari. Hanno come minimo comun denominatore un’elezione diretta, che sia del Presidente della Repubblica piuttosto che del Premier in questa fase interessa il giusto, cioè poco e nulla.  L’obiettivo, spiega una fonte vicina alla presidente del Consiglio, è registrare possibili convergenze su uno dei tre modelli, e poi da lì partire per una discussione. A sera quel che passa nel setaccio è veramente poco. L’unica apertura incassata è quella del Terzo Polo, che si dice disponibile a valutare il modello del così detto “sindaco d’Italia”.

L’obiettivo, spiega una fonte vicina alla presidente del Consiglio, è registrare possibili convergenze su uno dei tre modelli, e poi da lì partire per una discussione. A sera quel che passa nel setaccio è veramente poco. L’unica apertura incassata è quella del Terzo Polo, che si dice disponibile a valutare il modello del così detto “sindaco d’Italia”.  Sul resto è notte fonda. Giuseppe Conte si dice disponibile all’ipotesi di una bicamerale, come camera di compensazione del confronto, ma chiude all’elezione diretta dei ruoli di vertice delle istituzioni. Elly Schlein esce dall’incontro che è ora di cena e sciorina una serie di priorità che sono agli antipodi con quelle di Palazzo Chigi: sfiducia costruttiva, riforma della legge elettorale, rafforzamento del referendum e soprattutto limitazione della decretazione d’urgenza. Insomma, dove l’una vuole rafforzare il ruolo del governo, l’altra chiede che vengano aumentate le prerogative del Parlamento. “Mi pare ci sia una chiusura abbastanza trasversale e più netta su sistemi di modello presidenziale o semi presidenziale, invece una valutazione più variegata nell’ipotesi di elezione diretta del presidente del Consiglio”, dice Meloni chiudendo in serata la girandola di dichiarazioni.

Sul resto è notte fonda. Giuseppe Conte si dice disponibile all’ipotesi di una bicamerale, come camera di compensazione del confronto, ma chiude all’elezione diretta dei ruoli di vertice delle istituzioni. Elly Schlein esce dall’incontro che è ora di cena e sciorina una serie di priorità che sono agli antipodi con quelle di Palazzo Chigi: sfiducia costruttiva, riforma della legge elettorale, rafforzamento del referendum e soprattutto limitazione della decretazione d’urgenza. Insomma, dove l’una vuole rafforzare il ruolo del governo, l’altra chiede che vengano aumentate le prerogative del Parlamento. “Mi pare ci sia una chiusura abbastanza trasversale e più netta su sistemi di modello presidenziale o semi presidenziale, invece una valutazione più variegata nell’ipotesi di elezione diretta del presidente del Consiglio”, dice Meloni chiudendo in serata la girandola di dichiarazioni.  Peccato che proprio questa ipotesi sia sgradita agli alleati della Lega. Il sentore che il Carroccio avesse dei dubbi è ricorso nei conciliaboli degli ultimi giorni, ma il buongiorno viene dato di buon mattino da Riccardo Molinari ai microfoni di Agorà: nel programma c’era il presidenzialismo – dice il capogruppo alla Camera – se si vira sul premierato vogliamo garanzie per il Parlamento, in un cortocircuito che sembra portare i leghisti più vicini alle opposizioni che alla maggioranza. Comunque: “Una giornata proficua” secondo Meloni. La premier con tono conciliante a sera lancia frecciate a manca, ma anche a destra. “Spero in una condivisione più ampia del perimetro della maggioranza, ma non verremo meno agli impegni presi con i cittadini”, avverte. Con le delegazioni che si sono susseguite ha più volte sfiorato il tema “dell’eventuale referendum”, segno che la presidente del Consiglio mette in conto di procedere a colpi di maggioranza qualora ne avesse necessità. La maggioranza già. Perché anche per la Lega c’è un messaggio in bottiglia, che più chiaro non si potrebbe, Salvini e Calderoli allunisono: “Le riforme e l’Autonomia si tengono, sono in un unico pacchetto”.

Peccato che proprio questa ipotesi sia sgradita agli alleati della Lega. Il sentore che il Carroccio avesse dei dubbi è ricorso nei conciliaboli degli ultimi giorni, ma il buongiorno viene dato di buon mattino da Riccardo Molinari ai microfoni di Agorà: nel programma c’era il presidenzialismo – dice il capogruppo alla Camera – se si vira sul premierato vogliamo garanzie per il Parlamento, in un cortocircuito che sembra portare i leghisti più vicini alle opposizioni che alla maggioranza. Comunque: “Una giornata proficua” secondo Meloni. La premier con tono conciliante a sera lancia frecciate a manca, ma anche a destra. “Spero in una condivisione più ampia del perimetro della maggioranza, ma non verremo meno agli impegni presi con i cittadini”, avverte. Con le delegazioni che si sono susseguite ha più volte sfiorato il tema “dell’eventuale referendum”, segno che la presidente del Consiglio mette in conto di procedere a colpi di maggioranza qualora ne avesse necessità. La maggioranza già. Perché anche per la Lega c’è un messaggio in bottiglia, che più chiaro non si potrebbe, Salvini e Calderoli allunisono: “Le riforme e l’Autonomia si tengono, sono in un unico pacchetto”.  La premier ha assicurato a tutti gli interlocutori che ci saranno nuovi incontri, ha annunciato confronti anche con le Regioni, i sindaci, i corpi intermedi. Siamo solo all’inizio di una strada che oltre ad essere impervia sarà anche estremamente lunga. Sono sicuramente una buona cosa gli incontri che si sono svolti ieri alla Camera tra il governo e le opposizioni sul tema delle riforme. Tutta via salta subito agli occhi, che a questi incontri non sono stati invitati anche i Gruppi parlamentari della maggioranza. Come se, e in effetti è così, Giorgia Meloni e il suo governo racchiudessero e rappresentassero anche loro. A ben vedere sono proprio loro, i gruppi ed i parlamentari di maggioranza, ad essere i più penalizzati dall’andazzo in corso da decenni ed accentuatosi in questi mesi con il governo Meloni, di esproprio da parte del governo del potere legislativo delle Camere. Ovvero l’iniziativa di riforma della Costituzione dovrebbe nascere in Parlamento e/o dai Partiti e non dal Governo. Ma mentre l’opposizione almeno protesta, sia pure per clausola di stile, i gruppi e i parlamentari di maggioranza non reagiscono nemmeno di fronte a tale esproprio. Perché sanno che se lo facessero non sarebbero più candidati ed eletti dai leader dei loro partiti, oggi tutti quanti alla guida del governo.

La premier ha assicurato a tutti gli interlocutori che ci saranno nuovi incontri, ha annunciato confronti anche con le Regioni, i sindaci, i corpi intermedi. Siamo solo all’inizio di una strada che oltre ad essere impervia sarà anche estremamente lunga. Sono sicuramente una buona cosa gli incontri che si sono svolti ieri alla Camera tra il governo e le opposizioni sul tema delle riforme. Tutta via salta subito agli occhi, che a questi incontri non sono stati invitati anche i Gruppi parlamentari della maggioranza. Come se, e in effetti è così, Giorgia Meloni e il suo governo racchiudessero e rappresentassero anche loro. A ben vedere sono proprio loro, i gruppi ed i parlamentari di maggioranza, ad essere i più penalizzati dall’andazzo in corso da decenni ed accentuatosi in questi mesi con il governo Meloni, di esproprio da parte del governo del potere legislativo delle Camere. Ovvero l’iniziativa di riforma della Costituzione dovrebbe nascere in Parlamento e/o dai Partiti e non dal Governo. Ma mentre l’opposizione almeno protesta, sia pure per clausola di stile, i gruppi e i parlamentari di maggioranza non reagiscono nemmeno di fronte a tale esproprio. Perché sanno che se lo facessero non sarebbero più candidati ed eletti dai leader dei loro partiti, oggi tutti quanti alla guida del governo.  La prima riforma da fare, dunque, sarebbe quella di dare piena attuazione all’articolo 49 della Costituzione e dare la possibilità ai Partiti di svolgere la loro funzione essenziale costituendosi e mantenendosi anche economicamente con criteri davvero democratici e non simil dittatoriali. Se i partiti non sono democratici, nemmeno la democrazia può essere compiuta. E non sono certo democratici i partiti leaderistici, quasi tutti, non fanno i congressi e praticamente tutti si basano, su contributi che fanno riferimento, nel caso di forza Italia esclusivamente sui generosi finanziamenti del Leader e dei suoi familiari. Mentre per gl’altri partiti è meglio sorvolare su quale “clientela” li finanzia, che non è certo il due per mille ad essere sufficiente. Si è parlato di questo negli incontri di ieri sulle riforme? Temo proprio di no. Si è parlato, invece, di presidenzialismo, di elezione diretta del Presidente del Consiglio o della Repubblica, di Premierato, di Cancellierato o

La prima riforma da fare, dunque, sarebbe quella di dare piena attuazione all’articolo 49 della Costituzione e dare la possibilità ai Partiti di svolgere la loro funzione essenziale costituendosi e mantenendosi anche economicamente con criteri davvero democratici e non simil dittatoriali. Se i partiti non sono democratici, nemmeno la democrazia può essere compiuta. E non sono certo democratici i partiti leaderistici, quasi tutti, non fanno i congressi e praticamente tutti si basano, su contributi che fanno riferimento, nel caso di forza Italia esclusivamente sui generosi finanziamenti del Leader e dei suoi familiari. Mentre per gl’altri partiti è meglio sorvolare su quale “clientela” li finanzia, che non è certo il due per mille ad essere sufficiente. Si è parlato di questo negli incontri di ieri sulle riforme? Temo proprio di no. Si è parlato, invece, di presidenzialismo, di elezione diretta del Presidente del Consiglio o della Repubblica, di Premierato, di Cancellierato o  del “Sindaco d’Italia”, per usare l’ennesimo slogan populista di Matteo Renzi. Nei mesi a venire, si parlerà, insomma, di come rafforzare i poteri del governo, dell’Esecutivo, come se non fossero già abbastanza forti oggi, che sono praticamente incontrastati. Si dovrebbe partire, invece, da come restituire al Parlamento i suoi poteri, legislativi e di controllo. Ma come farlo se tutta la retorica di Giorgia Meloni e della destra oggi al governo si basa sul tema della legittimazione dei governi tramite la volontà popolare? La volontà popolare in democrazia in realtà si esprime alle elezioni, eleggendo il Parlamento, dove siedono i veri rappresentanti del popolo. E i governi, tutti i governi, anche quello Meloni, traggono la loro legittimazione dal voto e dalla fiducia del Parlamento, dei rappresentanti del popolo. Senza partiti democratici, sempre più in affanno e senza un ruolo forte ed autonomo del Parlamento, l’elezione diretta del Capo dell’Esecutivo si trasformerebbe in un plebiscito basato su indici di gradimento facilmente manipolabili nella attuale società digitale, delle intelligenze artificiali e degli algoritmi. Alla democrazia oggi servono più strumenti di mediazione e corpi intermedi, partiti, sindacati, associazioni, società civile e culturale, mentre la tendenza invece (ben raffigurata dal video del 1° maggio a Palazzo Chigi del Presidente del Consiglio) è quella di una sempre maggiore disintermediazione. Ma, poi, anche eleggendo direttamente il Capo dell’esecutivo, chi approva le leggi, il bilancio dello Stato? Nei sistemi presidenziali esistono sempre delle Camere, delle Assemblee, un Congresso che godono di tale potere. In Italia, se già adesso tale potere è stato espropriato dall’Esecutivo al Parlamento (si procede solo per approvazione della fiducia all’Esecutivo) cosa succederebbe? Infine, il ruolo del Garante della Costituzione e dell’Unità nazionale, svolto oggi (assai egregiamente) dal

del “Sindaco d’Italia”, per usare l’ennesimo slogan populista di Matteo Renzi. Nei mesi a venire, si parlerà, insomma, di come rafforzare i poteri del governo, dell’Esecutivo, come se non fossero già abbastanza forti oggi, che sono praticamente incontrastati. Si dovrebbe partire, invece, da come restituire al Parlamento i suoi poteri, legislativi e di controllo. Ma come farlo se tutta la retorica di Giorgia Meloni e della destra oggi al governo si basa sul tema della legittimazione dei governi tramite la volontà popolare? La volontà popolare in democrazia in realtà si esprime alle elezioni, eleggendo il Parlamento, dove siedono i veri rappresentanti del popolo. E i governi, tutti i governi, anche quello Meloni, traggono la loro legittimazione dal voto e dalla fiducia del Parlamento, dei rappresentanti del popolo. Senza partiti democratici, sempre più in affanno e senza un ruolo forte ed autonomo del Parlamento, l’elezione diretta del Capo dell’Esecutivo si trasformerebbe in un plebiscito basato su indici di gradimento facilmente manipolabili nella attuale società digitale, delle intelligenze artificiali e degli algoritmi. Alla democrazia oggi servono più strumenti di mediazione e corpi intermedi, partiti, sindacati, associazioni, società civile e culturale, mentre la tendenza invece (ben raffigurata dal video del 1° maggio a Palazzo Chigi del Presidente del Consiglio) è quella di una sempre maggiore disintermediazione. Ma, poi, anche eleggendo direttamente il Capo dell’esecutivo, chi approva le leggi, il bilancio dello Stato? Nei sistemi presidenziali esistono sempre delle Camere, delle Assemblee, un Congresso che godono di tale potere. In Italia, se già adesso tale potere è stato espropriato dall’Esecutivo al Parlamento (si procede solo per approvazione della fiducia all’Esecutivo) cosa succederebbe? Infine, il ruolo del Garante della Costituzione e dell’Unità nazionale, svolto oggi (assai egregiamente) dal  Presidente della Repubblica. Chi lo svolgerebbe, che fine farebbe, in un contesto di elezione diretta che presumibilmente radicalizzerebbe lo scontro politico e le divisioni sociali? Un tale prezioso compito non potrebbe essere adeguatamente svolto da un Capo dello Stato debole, dotato di minore legittimazione rispetto al Capo dell’esecutivo eletto direttamente. Meglio, molto meglio, non avere proprio un Presidente della Repubblica garante, che avere un Garante debole. Meglio, forse a quel punto, eleggere direttamente il Presidente della Repubblica come capo dell’Esecutivo. Ma le funzioni di garanzia, in tal caso, dovrebbe svolgerle un organo supremo della magistratura, che però sarebbe sempre nominato, in tutto o in parte, dall’Esecutivo. Già oggi abbiamo una magistratura politicizzata, che stenta a difendere la sua indipendenza, figuriamoci con un sistema presidenziale. Insomma, per avere una vera democrazia decidente, non basta avere un esecutivo forte e stabile (ma chi mette oggi in discussione la stabilità del governo?), occorre avere soprattutto un Parlamento autonomo e dei partiti democratici. Che sono esattamente le due cose che mancano e che nessuno pensa a realizzare. In conclusione, non so se il processo riformatore che si avvia oggi avrà successo.

Presidente della Repubblica. Chi lo svolgerebbe, che fine farebbe, in un contesto di elezione diretta che presumibilmente radicalizzerebbe lo scontro politico e le divisioni sociali? Un tale prezioso compito non potrebbe essere adeguatamente svolto da un Capo dello Stato debole, dotato di minore legittimazione rispetto al Capo dell’esecutivo eletto direttamente. Meglio, molto meglio, non avere proprio un Presidente della Repubblica garante, che avere un Garante debole. Meglio, forse a quel punto, eleggere direttamente il Presidente della Repubblica come capo dell’Esecutivo. Ma le funzioni di garanzia, in tal caso, dovrebbe svolgerle un organo supremo della magistratura, che però sarebbe sempre nominato, in tutto o in parte, dall’Esecutivo. Già oggi abbiamo una magistratura politicizzata, che stenta a difendere la sua indipendenza, figuriamoci con un sistema presidenziale. Insomma, per avere una vera democrazia decidente, non basta avere un esecutivo forte e stabile (ma chi mette oggi in discussione la stabilità del governo?), occorre avere soprattutto un Parlamento autonomo e dei partiti democratici. Che sono esattamente le due cose che mancano e che nessuno pensa a realizzare. In conclusione, non so se il processo riformatore che si avvia oggi avrà successo.  So però che parte con il piede sbagliato. Sarebbe dovuto partire con un grande dibattito parlamentare, non con incontri separati tra governo e opposizioni. Il potere di revisione costituzionale, ai sensi dell’articolo 138, è affidato al Parlamento e non prevede alcun ruolo del governo. Tra l’altro Giorgia Meloni, al contrario di quanto afferma, non ha avuto alcun mandato popolare a cambiare la Costituzione e realizzare il presidenzialismo. Poche generiche parole nel programma elettorale o nelle dichiarazioni programmatiche non sono certo un mandato. Piuttosto, se fosse stata interessata a quello, avrebbe fatto eleggere una Assemblea costituente (come proponeva Marcello Pera). Quando governi e leader hanno voluto legare a riforme costituzionali il loro nome e il loro destino hanno fallito (Renzi e il Centrodestra di Berlusconi) o hanno ottenuto ritenuto assai modesti e controproducenti (il taglio dei parlamentari del governo giallo-verde e la riforma del Titolo V del Centrosinistra). Davvero la destra vuole seguire questi poco lusinghieri esempi?

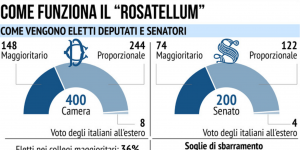

So però che parte con il piede sbagliato. Sarebbe dovuto partire con un grande dibattito parlamentare, non con incontri separati tra governo e opposizioni. Il potere di revisione costituzionale, ai sensi dell’articolo 138, è affidato al Parlamento e non prevede alcun ruolo del governo. Tra l’altro Giorgia Meloni, al contrario di quanto afferma, non ha avuto alcun mandato popolare a cambiare la Costituzione e realizzare il presidenzialismo. Poche generiche parole nel programma elettorale o nelle dichiarazioni programmatiche non sono certo un mandato. Piuttosto, se fosse stata interessata a quello, avrebbe fatto eleggere una Assemblea costituente (come proponeva Marcello Pera). Quando governi e leader hanno voluto legare a riforme costituzionali il loro nome e il loro destino hanno fallito (Renzi e il Centrodestra di Berlusconi) o hanno ottenuto ritenuto assai modesti e controproducenti (il taglio dei parlamentari del governo giallo-verde e la riforma del Titolo V del Centrosinistra). Davvero la destra vuole seguire questi poco lusinghieri esempi?  Ed ha capito, Meloni, che con le riforme costituzionali oltre che a prevedere l’elezione del capo dell’esecutivo (come? Turno unico o doppio turno?) dovrebbe necessariamente cambiare anche la legge elettorale che le ha permesso oggi, che è in minoranza nel Paese (altro che rispetto della volontà popolare!), di governare? Dal “ce lo chiede il popolo” al “vado avanti comunque”, che ci riesca o meno, questo approccio tutt’altro che costituente è una bandiera politica da sventolare da qui alle prossime elezioni Europee. C’è un motivo se Giorgia Meloni svela le sue intenzioni e il metodo (poco dialogante) che seguirà sulle riforme in questo modo, in un roboante comizio elettorale dove fa vibrare tutte le ugole del populismo:

Ed ha capito, Meloni, che con le riforme costituzionali oltre che a prevedere l’elezione del capo dell’esecutivo (come? Turno unico o doppio turno?) dovrebbe necessariamente cambiare anche la legge elettorale che le ha permesso oggi, che è in minoranza nel Paese (altro che rispetto della volontà popolare!), di governare? Dal “ce lo chiede il popolo” al “vado avanti comunque”, che ci riesca o meno, questo approccio tutt’altro che costituente è una bandiera politica da sventolare da qui alle prossime elezioni Europee. C’è un motivo se Giorgia Meloni svela le sue intenzioni e il metodo (poco dialogante) che seguirà sulle riforme in questo modo, in un roboante comizio elettorale dove fa vibrare tutte le ugole del populismo:  il “ce lo chiede il popolo”, evocato non come luogo di una cittadinanza consapevole da ascoltare e alimentare, ma come mito di un’investitura e di una consacrazione che risolve ogni contraddizione e ogni passaggio intermedio nel rapporto col leader. Il “vado avanti comunque” di un Capo che invoca più poteri per superare gli attuali equilibri scritti nella Carta, senza la ricerca paziente di una condivisione, la più ampia possibile, sulle regole del gioco. Insomma, nel suo senso profondo tutto questo non è lo spartito di una riforma delle istituzioni per una manutenzione delle medesime, ma la sfida politica dell’outsider, in conflitto col sistema, che si propone di trasformare il suo consenso in nuovo sistema. Che ci riesca o meno, è un altro discorso. Il motivo è che questo approccio è esso stesso comizio urlato e bandiera sventolante. Per questo Giorgia Meloni definisce il percorso intrapreso una priorità, parola su cui si misura la vertigine tra realtà oggettiva e disegno politico soggettivo. La realtà racconta di un governo per la prima volta espressione della sovranità popolare dopo oltre un decennio, che gode del consenso del paese e di una congiuntura astrale particolarmente favorevole di un’opposizione mai così sfasciata e di alleati mai così deboli. Eppure, la premier, pur rappresentando, proprio in quanto espressione della volontà popolare, l’espressione di una democrazia funzionante anche in termini di governabilità e anche il potenziale ripristino di una democrazia dell’alternanza, si scaglia, per giustificare l’accelerazione, contro i governi “nati in laboratorio”.

il “ce lo chiede il popolo”, evocato non come luogo di una cittadinanza consapevole da ascoltare e alimentare, ma come mito di un’investitura e di una consacrazione che risolve ogni contraddizione e ogni passaggio intermedio nel rapporto col leader. Il “vado avanti comunque” di un Capo che invoca più poteri per superare gli attuali equilibri scritti nella Carta, senza la ricerca paziente di una condivisione, la più ampia possibile, sulle regole del gioco. Insomma, nel suo senso profondo tutto questo non è lo spartito di una riforma delle istituzioni per una manutenzione delle medesime, ma la sfida politica dell’outsider, in conflitto col sistema, che si propone di trasformare il suo consenso in nuovo sistema. Che ci riesca o meno, è un altro discorso. Il motivo è che questo approccio è esso stesso comizio urlato e bandiera sventolante. Per questo Giorgia Meloni definisce il percorso intrapreso una priorità, parola su cui si misura la vertigine tra realtà oggettiva e disegno politico soggettivo. La realtà racconta di un governo per la prima volta espressione della sovranità popolare dopo oltre un decennio, che gode del consenso del paese e di una congiuntura astrale particolarmente favorevole di un’opposizione mai così sfasciata e di alleati mai così deboli. Eppure, la premier, pur rappresentando, proprio in quanto espressione della volontà popolare, l’espressione di una democrazia funzionante anche in termini di governabilità e anche il potenziale ripristino di una democrazia dell’alternanza, si scaglia, per giustificare l’accelerazione, contro i governi “nati in laboratorio”.  Neanche fosse ancora Lei all’opposizione di un governo tecnico.

Neanche fosse ancora Lei all’opposizione di un governo tecnico.  La realtà racconta anche che non c’è un solo ostacolo istituzionale all’operato di un governo guidato da una premier che, per motivi tutti politici, è già un premier forte, anche senza premierato. Non è colpa dell’assenza di presidenzialismo se gli sbarchi sono fuori controllo e, proprio sull’immigrazione si misura il principale fallimento di forze politiche che sull’impresa della paura hanno costruito le loro fortune. Non c’è stato alcun intoppo regolatorio se si è scelta, in assenza di un’azione politica in Italia e in Europa, una legislazione mediatica, con lo scopo di radicalizzare il clima, dallo stato di emergenza all’abolizione della protezione speciale. Né c’entra qualcosa la forma di governo con l’annunciato show down sul Pnrr, complici i mali atavici della burocrazia italiana e la scelta, tutta politica, di cambiare la governance a processo in corso. Né con l’inflazione che ha già divorato l’una tantum al ceto medio. E neppure per nominare il comandante della Guardia di Finanza in scadenza, evitando di esporlo al conflitto di governo a favor di taccuini o il capo della polizia, che in scadenza non è, a proposito di strappi e forzature. Il che ha molto a che fare col senso dello Stato, in termini di messaggio destabilizzante trasmesso agli apparati. E tuttavia proprio il non governo della realtà spiega lo slittamento sul tema istituzionale. Quel che conta è la costruzione del messaggio: non è il governo incapace a governare, ma il sistema, coi suoi lacci e laccioli, a impedirlo.

La realtà racconta anche che non c’è un solo ostacolo istituzionale all’operato di un governo guidato da una premier che, per motivi tutti politici, è già un premier forte, anche senza premierato. Non è colpa dell’assenza di presidenzialismo se gli sbarchi sono fuori controllo e, proprio sull’immigrazione si misura il principale fallimento di forze politiche che sull’impresa della paura hanno costruito le loro fortune. Non c’è stato alcun intoppo regolatorio se si è scelta, in assenza di un’azione politica in Italia e in Europa, una legislazione mediatica, con lo scopo di radicalizzare il clima, dallo stato di emergenza all’abolizione della protezione speciale. Né c’entra qualcosa la forma di governo con l’annunciato show down sul Pnrr, complici i mali atavici della burocrazia italiana e la scelta, tutta politica, di cambiare la governance a processo in corso. Né con l’inflazione che ha già divorato l’una tantum al ceto medio. E neppure per nominare il comandante della Guardia di Finanza in scadenza, evitando di esporlo al conflitto di governo a favor di taccuini o il capo della polizia, che in scadenza non è, a proposito di strappi e forzature. Il che ha molto a che fare col senso dello Stato, in termini di messaggio destabilizzante trasmesso agli apparati. E tuttavia proprio il non governo della realtà spiega lo slittamento sul tema istituzionale. Quel che conta è la costruzione del messaggio: non è il governo incapace a governare, ma il sistema, coi suoi lacci e laccioli, a impedirlo.  E dunque cambiamo il sistema, dando più poteri a chi guida. Insomma, una grande bandiera politica da sventolare di qui alle Europee che, al contempo, ha l’effetto non banale di impedire alla Lega di sventolare la propria perché la discussione sull’autonomia differenziata sarà riassorbita dal tema generale. Questo spiega anche l’assoluta e voluta vaghezza sulle impegnative questioni di merito che una riforma costituzionale comporta, dal luogo della discussione, ammesso che ci sia (Parlamento o Bicamerale) alla cornice (quale forma di governo), al tema dei pesi e contrappesi. Perché poi, questo il cuore del problema, qualcuno dovrà anche spiegare, a proposito di elezione diretta del premier, quali siano i poteri del presidente della Repubblica, privato di quello di nomina e scioglimento.

E dunque cambiamo il sistema, dando più poteri a chi guida. Insomma, una grande bandiera politica da sventolare di qui alle Europee che, al contempo, ha l’effetto non banale di impedire alla Lega di sventolare la propria perché la discussione sull’autonomia differenziata sarà riassorbita dal tema generale. Questo spiega anche l’assoluta e voluta vaghezza sulle impegnative questioni di merito che una riforma costituzionale comporta, dal luogo della discussione, ammesso che ci sia (Parlamento o Bicamerale) alla cornice (quale forma di governo), al tema dei pesi e contrappesi. Perché poi, questo il cuore del problema, qualcuno dovrà anche spiegare, a proposito di elezione diretta del premier, quali siano i poteri del presidente della Repubblica, privato di quello di nomina e scioglimento.  Tutte questioni delicate, che poco si prestano ai comizi. È chiaro per ora l’assoluto primato della radicalizzazione politica sul resto, perché questa postura è già la messa in conto di un conflitto con le opposizioni, cui si offre un finto ascolto con l’idea di mantenere intatta la propria postura “contro”. Su queste premesse, se la premier fa sul serio, questo approccio mette già in conto un referendum sulle riforme destinato a diventare un referendum su Giorgia Meloni. Se è solo l’occasione di una lunga e permanente campagna elettorale, a chi si oppone conviene parlare di realtà, perché di presidenzialismo non si mangia…

Tutte questioni delicate, che poco si prestano ai comizi. È chiaro per ora l’assoluto primato della radicalizzazione politica sul resto, perché questa postura è già la messa in conto di un conflitto con le opposizioni, cui si offre un finto ascolto con l’idea di mantenere intatta la propria postura “contro”. Su queste premesse, se la premier fa sul serio, questo approccio mette già in conto un referendum sulle riforme destinato a diventare un referendum su Giorgia Meloni. Se è solo l’occasione di una lunga e permanente campagna elettorale, a chi si oppone conviene parlare di realtà, perché di presidenzialismo non si mangia…

E’ sempre tempo di Coaching!

Se hai domande o riflessioni da fare ti invito a lasciare un commento a questo post: riceverai una risposta oppure prendi appuntamento per una sessione di coaching gratuita

10

MAG

MAG

0