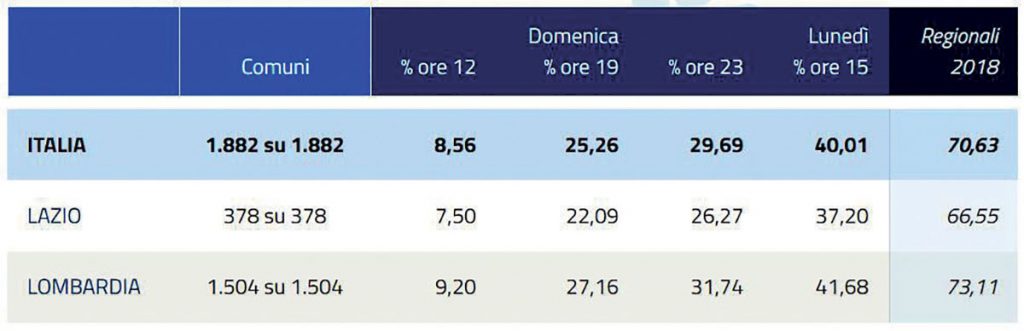

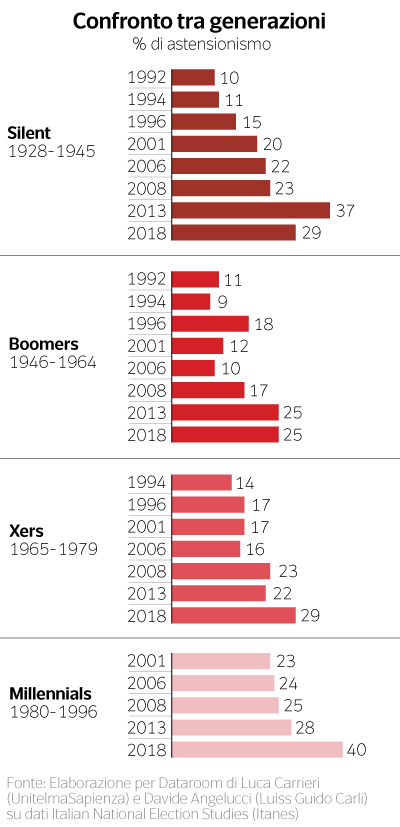

Raramente una consultazione elettorale ha fornito risultati tanto chiari: netto successo della destra, tenuta della Lega, sconfitta della sinistra, evanescenza del Terzo polo. Ma altrettanto raramente il risultato elettorale è stato così fragile: con una partecipazione del 40%, in due Regioni che includono Roma e Milano,  il dato sociologico dominante diventa il non-voto. Il declino della partecipazione alle elezioni regionali è solo uno dei modi in cui si manifesta un cambiamento culturale più ampio, che ha trasformato la società dagli anni ’50 a oggi. E ha alterato l’equilibrio fra diritti e doveri… La mia impressione è che, se vogliamo comprenderne l’origine profonda, dobbiamo metterlo in relazione a fenomeni più generali, anch’essi in atto da tempo. Detto altrimenti, il declino della partecipazione è solo uno dei modi in cui si manifesta un cambiamento culturale molto più ampio.

il dato sociologico dominante diventa il non-voto. Il declino della partecipazione alle elezioni regionali è solo uno dei modi in cui si manifesta un cambiamento culturale più ampio, che ha trasformato la società dagli anni ’50 a oggi. E ha alterato l’equilibrio fra diritti e doveri… La mia impressione è che, se vogliamo comprenderne l’origine profonda, dobbiamo metterlo in relazione a fenomeni più generali, anch’essi in atto da tempo. Detto altrimenti, il declino della partecipazione è solo uno dei modi in cui si manifesta un cambiamento culturale molto più ampio.  Volendo andare subito all’osso, la metterei così: è progressivamente sparita la convinzione, profondamente radicata almeno fino agli anni ’70, che il progresso sociale e individuale ha costi elevati. La generazione dei miei genitori considerava ovvio che le aspirazioni di ascesa sociale richiedessero duro lavoro, risparmi, sacrifici, differimento della gratificazione. La mia generazione era perfettamente consapevole che lo studio e l’impegno scolastico fossero prerequisiti necessari per la propria autorealizzazione. Ed entrambe non mettevano in dubbio che il progresso sociale, fatto di migliori condizioni di vita per gli oppressi e conquiste di libertà per tutti, richiedesse la fatica della lotta politica e sindacale, la mobilitazione dei movimenti collettivi, e naturalmente la partecipazione al voto.

Volendo andare subito all’osso, la metterei così: è progressivamente sparita la convinzione, profondamente radicata almeno fino agli anni ’70, che il progresso sociale e individuale ha costi elevati. La generazione dei miei genitori considerava ovvio che le aspirazioni di ascesa sociale richiedessero duro lavoro, risparmi, sacrifici, differimento della gratificazione. La mia generazione era perfettamente consapevole che lo studio e l’impegno scolastico fossero prerequisiti necessari per la propria autorealizzazione. Ed entrambe non mettevano in dubbio che il progresso sociale, fatto di migliori condizioni di vita per gli oppressi e conquiste di libertà per tutti, richiedesse la fatica della lotta politica e sindacale, la mobilitazione dei movimenti collettivi, e naturalmente la partecipazione al voto.  Ebbene oggi tutto questo è venuto meno. Poco per volta, all’idea che qualsiasi meta comporti sacrifici e impegno, è subentrata l’idea di essere titolari di diritti, che è compito di altri, Stato e istituzioni innanzitutto, rendere esigibili. Questa inclinazione alla delega si manifesta un po’ in tutti gli ambiti. Ai problemi dello sfruttamento – nelle fabbriche come nei campi, negli uffici come nelle consegne a domicilio – non si pensa di rimediare estendendo il raggio dell’azione sindacale, ma imponendo per legge un salario minimo.

Ebbene oggi tutto questo è venuto meno. Poco per volta, all’idea che qualsiasi meta comporti sacrifici e impegno, è subentrata l’idea di essere titolari di diritti, che è compito di altri, Stato e istituzioni innanzitutto, rendere esigibili. Questa inclinazione alla delega si manifesta un po’ in tutti gli ambiti. Ai problemi dello sfruttamento – nelle fabbriche come nei campi, negli uffici come nelle consegne a domicilio – non si pensa di rimediare estendendo il raggio dell’azione sindacale, ma imponendo per legge un salario minimo.  Ai giovani, che aspirano giustamente a fare un lavoro gratificante e ben retribuito, spesso sfugge che studiare poco, male, e solo per gli esami, abbassa drammaticamente le loro chance di vita, e che il cosiddetto “diritto al successo formativo”, proclamato 25 anni fa dal ceto politico, è un colossale inganno. Quanto ai diritti civili, anche lì, dopo i gloriosi anni dei referendum e dell’impegno, subentra l’idea che i nuovi diritti siano, appunto, solo diritti, che tocca alle istituzioni rendere attuali, piuttosto che il risultato di movimenti collettivi, che attraverso l’impegno pubblico affermano nuovi valori, e poco per volta li fanno entrare nel senso comune. Quel che voglio dire, insomma, è che l’astensionismo di massa è solo una delle manifestazioni di un cambiamento più generale della società italiana, che ha alterato radicalmente l’equilibrio fra diritti e doveri, ben chiaro ai padri costituenti. Del resto, che questo cambiamento vi sia stato, risulta persino nell’evoluzione dei principi costituzionali. Nella Costituzione del 1948 l’articolo sul diritto di voto stabilisce che votare “è un dovere civico”. Negli anni ’50 la legislazione ordinaria interviene addirittura per rendere sanzionabile la mancata partecipazione al voto.

Ai giovani, che aspirano giustamente a fare un lavoro gratificante e ben retribuito, spesso sfugge che studiare poco, male, e solo per gli esami, abbassa drammaticamente le loro chance di vita, e che il cosiddetto “diritto al successo formativo”, proclamato 25 anni fa dal ceto politico, è un colossale inganno. Quanto ai diritti civili, anche lì, dopo i gloriosi anni dei referendum e dell’impegno, subentra l’idea che i nuovi diritti siano, appunto, solo diritti, che tocca alle istituzioni rendere attuali, piuttosto che il risultato di movimenti collettivi, che attraverso l’impegno pubblico affermano nuovi valori, e poco per volta li fanno entrare nel senso comune. Quel che voglio dire, insomma, è che l’astensionismo di massa è solo una delle manifestazioni di un cambiamento più generale della società italiana, che ha alterato radicalmente l’equilibrio fra diritti e doveri, ben chiaro ai padri costituenti. Del resto, che questo cambiamento vi sia stato, risulta persino nell’evoluzione dei principi costituzionali. Nella Costituzione del 1948 l’articolo sul diritto di voto stabilisce che votare “è un dovere civico”. Negli anni ’50 la legislazione ordinaria interviene addirittura per rendere sanzionabile la mancata partecipazione al voto.  Ma a partire dal 1993 le cose si muovono in direzione opposta, con la rimozione delle sanzioni e, più recentemente, con la affermazione del principio secondo cui “il non partecipare alla votazione costituisce una forma di esercizio del diritto di voto”, sia pure “significante solo sul piano socio-politico” (Corte Costituzionale, sentenza 173/2005). Ecco perché, a mio parere, sarebbe riduttivo leggere il crollo della partecipazione elettorale come un mero fallimento della politica, con conseguenti immancabili lezioncine a una classe politica ormai incapace di scaldare i cuori. Che la maggior parte dei politici non ci piacciano è sicuramente vero. Ma forse dovremmo chiederci prima di tutto se ci piacciamo noi? Con la nostra ingenua credenza che il successo sia un pasto gratis, e che tocchi ad altri garantirci quelle “conquiste” per le quali, un tempo, trovavamo normale impegnarci in prima persona… A tutto ciò contribuisce la debolezza dei partiti.

Ma a partire dal 1993 le cose si muovono in direzione opposta, con la rimozione delle sanzioni e, più recentemente, con la affermazione del principio secondo cui “il non partecipare alla votazione costituisce una forma di esercizio del diritto di voto”, sia pure “significante solo sul piano socio-politico” (Corte Costituzionale, sentenza 173/2005). Ecco perché, a mio parere, sarebbe riduttivo leggere il crollo della partecipazione elettorale come un mero fallimento della politica, con conseguenti immancabili lezioncine a una classe politica ormai incapace di scaldare i cuori. Che la maggior parte dei politici non ci piacciano è sicuramente vero. Ma forse dovremmo chiederci prima di tutto se ci piacciamo noi? Con la nostra ingenua credenza che il successo sia un pasto gratis, e che tocchi ad altri garantirci quelle “conquiste” per le quali, un tempo, trovavamo normale impegnarci in prima persona… A tutto ciò contribuisce la debolezza dei partiti.  E cos’è un Partito? Un partito politico è un’associazione tra persone accomunate da una medesima visione, identità, linea o finalità politica di interesse pubblico ovvero relativa a questioni fondamentali circa la gestione dello Stato e della società o anche solo su temi specifici o particolari.

E cos’è un Partito? Un partito politico è un’associazione tra persone accomunate da una medesima visione, identità, linea o finalità politica di interesse pubblico ovvero relativa a questioni fondamentali circa la gestione dello Stato e della società o anche solo su temi specifici o particolari.  L’attività del partito politico è volta quindi a operare per l’interesse comune, locale o nazionale, si esplica attraverso lo spazio della vita pubblica con la definizione di un programma o piano politico da perseguire per il bene comune. Un’attività tesa quindi a costruire una società civile con intenti comuni. Nelle attuali democrazie rappresentative, l’attività che invece i partiti hanno come “ambito prevalente” è quello elettorale. Sì, i partiti nel tempo sono diventati dei semplici comitati elettorali. Ma veniamo al dunque in queste elezioni regionali che interessavano ben 15milioni di italiani, sono andati a votare solo quattro italiani su dieci – ciò dimostra principalmente: che nel paese non c’è traccia dell’entusiasmo per le prodezze del governo che Giorgia Meloni vorrebbe accreditare e che c’è piuttosto una generale disaffezione.

L’attività del partito politico è volta quindi a operare per l’interesse comune, locale o nazionale, si esplica attraverso lo spazio della vita pubblica con la definizione di un programma o piano politico da perseguire per il bene comune. Un’attività tesa quindi a costruire una società civile con intenti comuni. Nelle attuali democrazie rappresentative, l’attività che invece i partiti hanno come “ambito prevalente” è quello elettorale. Sì, i partiti nel tempo sono diventati dei semplici comitati elettorali. Ma veniamo al dunque in queste elezioni regionali che interessavano ben 15milioni di italiani, sono andati a votare solo quattro italiani su dieci – ciò dimostra principalmente: che nel paese non c’è traccia dell’entusiasmo per le prodezze del governo che Giorgia Meloni vorrebbe accreditare e che c’è piuttosto una generale disaffezione.  In questa occasione l’astensione colpisce soprattutto le opposizioni, come a dire che, se non c’è la minima possibilità di vincere… gli elettori non vanno a votare… La situazione è comunque molto più aperta di quello che sembra, nonostante tutto. Ma per approfittarne, a sinistra, c’è bisogno di una rottura, di un salto, di una scossa che consenta di archiviare discussioni nominalistiche e anacronistiche, in cui ciascuno recita sempre la stessa parte dello stesso identico copione, davanti a un pubblico sempre meno numeroso e sempre più depresso. Da Carlo Calenda, secondo il quale hanno sbagliato gli elettori, a Elly Schlein, convinta che la colpa della sconfitta sia «di chi per anni ha inseguito il centro, senza accorgersi che si stava perdendo la sinistra» (i candidati in Lombardia e Lazio erano rispettivamente Pierfrancesco Majorino, storico esponente della sinistra del Partito democratico nonché sostenitore di Schlein, e Alessio D’Amato, formatosi nel Partito dei comunisti italiani di Armando Cossutta).

In questa occasione l’astensione colpisce soprattutto le opposizioni, come a dire che, se non c’è la minima possibilità di vincere… gli elettori non vanno a votare… La situazione è comunque molto più aperta di quello che sembra, nonostante tutto. Ma per approfittarne, a sinistra, c’è bisogno di una rottura, di un salto, di una scossa che consenta di archiviare discussioni nominalistiche e anacronistiche, in cui ciascuno recita sempre la stessa parte dello stesso identico copione, davanti a un pubblico sempre meno numeroso e sempre più depresso. Da Carlo Calenda, secondo il quale hanno sbagliato gli elettori, a Elly Schlein, convinta che la colpa della sconfitta sia «di chi per anni ha inseguito il centro, senza accorgersi che si stava perdendo la sinistra» (i candidati in Lombardia e Lazio erano rispettivamente Pierfrancesco Majorino, storico esponente della sinistra del Partito democratico nonché sostenitore di Schlein, e Alessio D’Amato, formatosi nel Partito dei comunisti italiani di Armando Cossutta).  Comunque la si pensi sulle posizioni degli uni e degli altri, quello che più colpisce è la loro assoluta impermeabilità ai fatti, specchio di una chiusura autoreferenziale ai limiti del burnout. Questo, ad esempio, il tweet di Enrico Letta: «I fatti. I nostri due candidati in #Lombardia e #Lazio ottengono più voti delle scorse regionali. Le nostre liste, oltre il 20%, prendono più delle politiche. Il #Pd la sua parte l’ha fatta. M5S e Terzo Polo non hanno voluto coalizzarsi, dimezzano i voti e se la prendono con noi». Insomma, lui è peggio di me. All’indomani di elezioni regionali in cui i candidati del Pd hanno perso di venti punti rispetto agli avversari del centrodestra, un simile miscuglio di esultanza e ripicca, peraltro comune a gran parte delle dichiarazioni pronunciate dal resto del gruppo dirigente, mette una certa angoscia: si aspetteranno anche un premio? Del resto, all’indomani delle politiche, in Direzione del Pd, si erano divisi tra chi definiva il risultato «non catastrofico» (Letta) e chi lo definiva «non disastroso» (Andrea Orlando). Evidentemente erano contenti così…

Comunque la si pensi sulle posizioni degli uni e degli altri, quello che più colpisce è la loro assoluta impermeabilità ai fatti, specchio di una chiusura autoreferenziale ai limiti del burnout. Questo, ad esempio, il tweet di Enrico Letta: «I fatti. I nostri due candidati in #Lombardia e #Lazio ottengono più voti delle scorse regionali. Le nostre liste, oltre il 20%, prendono più delle politiche. Il #Pd la sua parte l’ha fatta. M5S e Terzo Polo non hanno voluto coalizzarsi, dimezzano i voti e se la prendono con noi». Insomma, lui è peggio di me. All’indomani di elezioni regionali in cui i candidati del Pd hanno perso di venti punti rispetto agli avversari del centrodestra, un simile miscuglio di esultanza e ripicca, peraltro comune a gran parte delle dichiarazioni pronunciate dal resto del gruppo dirigente, mette una certa angoscia: si aspetteranno anche un premio? Del resto, all’indomani delle politiche, in Direzione del Pd, si erano divisi tra chi definiva il risultato «non catastrofico» (Letta) e chi lo definiva «non disastroso» (Andrea Orlando). Evidentemente erano contenti così…  Tutti, adesso, a cominciare dai candidati sconfitti, sembrano concordare sul fatto che andare alle elezioni con un segretario dimissionario, senza avere ancora celebrato il congresso, a cinque mesi dalle politiche, non sia stata un’idea geniale. Nessuno però ricorda chi lo ha voluto, chi lo ha deciso, chi addirittura avesse chiesto di tirarla in lungo molto di più, e fino a ieri lamentava l’inaccettabile compressione dei tempi imposta alla «fase costituente» (se non vi ricordate nemmeno cosa sia, non è colpa vostra). Quanto a Giuseppe Conte, ammesso e non concesso che sia giusto collocarlo nel centrosinistra, l’ex punto di riferimento di tutti i progressisti si dice convinto che il Movimento 5 stelle goda di «ottima salute» e debba solo «accelerare sui territori», e insomma, con la nomina dei nuovi coordinatori provinciali andrà tutto a posto: a riprova che la disconnessione dalla realtà e la fuga nel pensiero magico riguardano tutte le forze dell’attuale opposizione.

Tutti, adesso, a cominciare dai candidati sconfitti, sembrano concordare sul fatto che andare alle elezioni con un segretario dimissionario, senza avere ancora celebrato il congresso, a cinque mesi dalle politiche, non sia stata un’idea geniale. Nessuno però ricorda chi lo ha voluto, chi lo ha deciso, chi addirittura avesse chiesto di tirarla in lungo molto di più, e fino a ieri lamentava l’inaccettabile compressione dei tempi imposta alla «fase costituente» (se non vi ricordate nemmeno cosa sia, non è colpa vostra). Quanto a Giuseppe Conte, ammesso e non concesso che sia giusto collocarlo nel centrosinistra, l’ex punto di riferimento di tutti i progressisti si dice convinto che il Movimento 5 stelle goda di «ottima salute» e debba solo «accelerare sui territori», e insomma, con la nomina dei nuovi coordinatori provinciali andrà tutto a posto: a riprova che la disconnessione dalla realtà e la fuga nel pensiero magico riguardano tutte le forze dell’attuale opposizione.  Nei giorni precedenti il voto regionale, e nelle ore immediatamente successive, si è molto parlato del profilo personale dei candidati governatori di Lazio e Lombardia e degli equilibri interni alle coalizioni che li sostenevano, o che avrebbero potuto sostenerli. Poco o nulla si è invece discusso sui partiti. I partiti in quanto tali. Ebbene, tra le tante chiavi di lettura possibili del risultato elettorale c’è anche questa: l’importanza dei partiti politici in quanto tali. Non è un caso, forse, che il risultato peggiore lo abbiano ottenuto i partiti meno strutturati. I partiti “nuovi”, quelli affidati al carisma del leader. Essenzialmente il Movimento 5 Stelle, ormai mutato nel partito personale di Giuseppe Conte, è il Terzo Polo della coppia Calenda-Renzi. Poco dibattito interno, strutture minimaliste, scarsa attività politica sul territorio e modesto radicamento locale: con le dovute eccezioni a livello nazionale, sono queste le caratteristiche dei partiti in questione. E c’è da credere che queste caratteristiche abbiano contribuito ad influenzare negativamente il risultato elettorale.

Nei giorni precedenti il voto regionale, e nelle ore immediatamente successive, si è molto parlato del profilo personale dei candidati governatori di Lazio e Lombardia e degli equilibri interni alle coalizioni che li sostenevano, o che avrebbero potuto sostenerli. Poco o nulla si è invece discusso sui partiti. I partiti in quanto tali. Ebbene, tra le tante chiavi di lettura possibili del risultato elettorale c’è anche questa: l’importanza dei partiti politici in quanto tali. Non è un caso, forse, che il risultato peggiore lo abbiano ottenuto i partiti meno strutturati. I partiti “nuovi”, quelli affidati al carisma del leader. Essenzialmente il Movimento 5 Stelle, ormai mutato nel partito personale di Giuseppe Conte, è il Terzo Polo della coppia Calenda-Renzi. Poco dibattito interno, strutture minimaliste, scarsa attività politica sul territorio e modesto radicamento locale: con le dovute eccezioni a livello nazionale, sono queste le caratteristiche dei partiti in questione. E c’è da credere che queste caratteristiche abbiano contribuito ad influenzare negativamente il risultato elettorale.  Mai come oggi, le leadership sono precarie. Ma come oggi, le novità hanno scadenze brevi come gli yogurt. Nessuno, neanche un redivivo de Gaulle, può oggi ragionevolmente pensare che la propria “diversità” sia destinata a durare nel tempo: lo smalto si scalfisce in fretta, la patina sgargiante scolorisce rapidamente e presto ciascun leader nuovo finisce per essere percepito come un vecchio burattino del teatrino politico. Il problema si risolve affidandosi a metodi antichi. Con la militanza, con l’ascolto, con il confronto, con la democrazia interna e con la giusta fiducia nell’autonomia dei quadri dirigenti locali. In una parola, con la Politica…

Mai come oggi, le leadership sono precarie. Ma come oggi, le novità hanno scadenze brevi come gli yogurt. Nessuno, neanche un redivivo de Gaulle, può oggi ragionevolmente pensare che la propria “diversità” sia destinata a durare nel tempo: lo smalto si scalfisce in fretta, la patina sgargiante scolorisce rapidamente e presto ciascun leader nuovo finisce per essere percepito come un vecchio burattino del teatrino politico. Il problema si risolve affidandosi a metodi antichi. Con la militanza, con l’ascolto, con il confronto, con la democrazia interna e con la giusta fiducia nell’autonomia dei quadri dirigenti locali. In una parola, con la Politica…

Se hai domande o riflessioni da fare ti invito a lasciare un commento a questo post: sarò felice di risponderti oppure prendi appuntamento per una sessione di coaching gratuita

17

FEB

FEB

0