Seconda parte…

Quindi: che fare per ridare centralità al lavoro? Il problema è sicuramente un problema serio e diciamolo da tempo fin troppo trascurato. Chiaramente si tratta del ‘senso e del valore politico del lavoro’, dell’importanza del lavoro nella società e nella politica. La Sinistra, una volta, era costituita da partiti di lavoratori, anzi un tempo erano chiamati “partiti operai” e il titolo era appropriato. È esistito a Milano, alla fine dell’Ottocento un partito, il “Partito Operaio”, che ammetteva l’adesione soltanto di operai. Esiste, a riguardo del lavoro nella Sinistra, un patrimonio storico e teorico immenso e di grande valore. I cambiamenti politici ed economici, nazionali e internazionali, intervenuti in questi ultimi trent’anni hanno indotto ad abbandonare concezioni e ideologie, ritenute superate e/o comunque non più adeguate. Questa decisione era ed è ancora senza dubbio giustificata.  Forse, però, l’abbandono del patrimonio passato, sarebbe potuto avvenire in modo meno sbrigativo, ma soprattutto è bene richiamare l’attenzione sul risultato finale: “ieri avevamo un patrimonio solido di orientamento sul lavoro, oggi non ci è rimasto sostanzialmente nulla, non esiste più un minimo di visione condivisa del lavoro”… Così il lavoro che rivestiva un carattere politico forte, decisivo, oggi è praticamente confinato a questione privata, personale, senza più rilievo pubblico. È vero che oggi il mondo del lavoro è estremamente diversificato, a volte addirittura atomizzato, e non vediamo più le grandi fabbriche in cui ieri era concentrata la classe operaia, una massa che costituiva una grande forza collettiva su cui contare. Ma non è che con questo sia sparito tutto, soprattutto non sono spariti i lavoratori e i loro problemi, anzi, sono aumentati sia i lavoratori sia i problemi. E i problemi si sono complicati. Innanzitutto, i lavoratori sono un numero imponente, oltre 25 milioni

Forse, però, l’abbandono del patrimonio passato, sarebbe potuto avvenire in modo meno sbrigativo, ma soprattutto è bene richiamare l’attenzione sul risultato finale: “ieri avevamo un patrimonio solido di orientamento sul lavoro, oggi non ci è rimasto sostanzialmente nulla, non esiste più un minimo di visione condivisa del lavoro”… Così il lavoro che rivestiva un carattere politico forte, decisivo, oggi è praticamente confinato a questione privata, personale, senza più rilievo pubblico. È vero che oggi il mondo del lavoro è estremamente diversificato, a volte addirittura atomizzato, e non vediamo più le grandi fabbriche in cui ieri era concentrata la classe operaia, una massa che costituiva una grande forza collettiva su cui contare. Ma non è che con questo sia sparito tutto, soprattutto non sono spariti i lavoratori e i loro problemi, anzi, sono aumentati sia i lavoratori sia i problemi. E i problemi si sono complicati. Innanzitutto, i lavoratori sono un numero imponente, oltre 25 milioni qui in Italia (fra dipendenti e autonomi), e sono circa 3 miliardi nel mondo. Se ci pensassimo come “un generale” avremmo un esercito potenziale di ben 25 milioni di persone e ci sentiremmo forti, non deboli. Si tratta di una moltitudine di persone che tutte, dalla prima all’ultima, dall’ultimo manovale al primo scienziato, creano valore, producono ricchezza; persone adulte, attive, soggetti che pensano e agiscono. Non abbiamo più gli operai, quelli che Mario Tronti avrebbe definito operaio massa: quel lavoratore generico di linea, privo di competenze particolari, responsabile di una piccola funzione all’interno del processo produttivo automatizzato. Nel suo libro

qui in Italia (fra dipendenti e autonomi), e sono circa 3 miliardi nel mondo. Se ci pensassimo come “un generale” avremmo un esercito potenziale di ben 25 milioni di persone e ci sentiremmo forti, non deboli. Si tratta di una moltitudine di persone che tutte, dalla prima all’ultima, dall’ultimo manovale al primo scienziato, creano valore, producono ricchezza; persone adulte, attive, soggetti che pensano e agiscono. Non abbiamo più gli operai, quelli che Mario Tronti avrebbe definito operaio massa: quel lavoratore generico di linea, privo di competenze particolari, responsabile di una piccola funzione all’interno del processo produttivo automatizzato. Nel suo libro  “Operai e Capitale”. Non più le masse di operai di ieri, ma abbiamo una moltitudine di persone che lavora: ciò significa che oggi più che sulla quantità dobbiamo puntare sulla qualità, sulle capacità e creatività delle persone. E poi questi lavoratori sono al centro delle grandi trasformazioni che ci attraversano e di cui parliamo ogni giorno: tecnologiche, ambientali, globali.

“Operai e Capitale”. Non più le masse di operai di ieri, ma abbiamo una moltitudine di persone che lavora: ciò significa che oggi più che sulla quantità dobbiamo puntare sulla qualità, sulle capacità e creatività delle persone. E poi questi lavoratori sono al centro delle grandi trasformazioni che ci attraversano e di cui parliamo ogni giorno: tecnologiche, ambientali, globali.  Possono svolgere un ruolo passivo, di resistenza al cambiamento, oppure esserne i sostenitori e protagonisti. Siamo entrati in un’epoca di transizione, dove questi cambiamenti si intrecciano e si accumulano tra loro e dobbiamo comprendere definitivamente, che solo una valida intesa tra Politica, Imprese e Sindacati, dei lavoratori… può consentire al paese di affrontarla con successo. Anche perché tutte queste trasformazioni richiedono interventi politici. Dunque, i motivi per ridare valore politico al lavoro non mancano di certo, ma i dubbiosi e gli oppositori obbiettano che non essendoci più la classe operaia ed essendo congiuntamente tramontata l’ideologia che la sorreggeva e che le assegnava un ruolo decisivo del cambiamento sociale, sono venute a mancare le condizioni storiche per riaffermare “politicamente” il lavoro.

Possono svolgere un ruolo passivo, di resistenza al cambiamento, oppure esserne i sostenitori e protagonisti. Siamo entrati in un’epoca di transizione, dove questi cambiamenti si intrecciano e si accumulano tra loro e dobbiamo comprendere definitivamente, che solo una valida intesa tra Politica, Imprese e Sindacati, dei lavoratori… può consentire al paese di affrontarla con successo. Anche perché tutte queste trasformazioni richiedono interventi politici. Dunque, i motivi per ridare valore politico al lavoro non mancano di certo, ma i dubbiosi e gli oppositori obbiettano che non essendoci più la classe operaia ed essendo congiuntamente tramontata l’ideologia che la sorreggeva e che le assegnava un ruolo decisivo del cambiamento sociale, sono venute a mancare le condizioni storiche per riaffermare “politicamente” il lavoro.  Per affrontare questa obiezione si può scindere il problema in due parti: 1) La diversificazione e la frammentazione attuale del lavoro costituiscono una condizione materiale che non consentirebbe una visione comune, un discorso unitario della classe lavoratrice. 2) Caduta l’ideologia di ieri non è più riproponibile una visione che la sostituisca, che ridia un ruolo sociale e politico al lavoro. Francamente sembrano possibili più risposte valide per l’una e per l’altra questione, certo risposte che vanno costruite, su cui bisogna lavorare. Per quanto riguarda le considerazioni materiali, se oggi le condizioni di lavoro sono differenziate, proprio la loro molteplicità e gravità richiedono di essere affrontate e chiamano in causa direttamente più di ieri la responsabilità della politica. È aumentato il carattere politico dei problemi. In secondo luogo, se è stato opportuno abbandonare le ideologie di ieri (Comunismo), questo di certo non significa rinunciare ad un pensiero politico sul lavoro e sulla attuale società:

Per affrontare questa obiezione si può scindere il problema in due parti: 1) La diversificazione e la frammentazione attuale del lavoro costituiscono una condizione materiale che non consentirebbe una visione comune, un discorso unitario della classe lavoratrice. 2) Caduta l’ideologia di ieri non è più riproponibile una visione che la sostituisca, che ridia un ruolo sociale e politico al lavoro. Francamente sembrano possibili più risposte valide per l’una e per l’altra questione, certo risposte che vanno costruite, su cui bisogna lavorare. Per quanto riguarda le considerazioni materiali, se oggi le condizioni di lavoro sono differenziate, proprio la loro molteplicità e gravità richiedono di essere affrontate e chiamano in causa direttamente più di ieri la responsabilità della politica. È aumentato il carattere politico dei problemi. In secondo luogo, se è stato opportuno abbandonare le ideologie di ieri (Comunismo), questo di certo non significa rinunciare ad un pensiero politico sul lavoro e sulla attuale società:  significa invece che alle idee di ieri dobbiamo sostituire delle nuove idee. E se non sono ancora elaborate, non si può, rinunciare e abbandonare il campo: Partiti e Sindacato devono prendere atto dei loro limiti attuali per superarli. Il riferimento, naturalmente, è quello di un pensiero collettivo (sindacale e politico), che deve essere capace di superare tanti individualismi diffusi e anche

significa invece che alle idee di ieri dobbiamo sostituire delle nuove idee. E se non sono ancora elaborate, non si può, rinunciare e abbandonare il campo: Partiti e Sindacato devono prendere atto dei loro limiti attuali per superarli. Il riferimento, naturalmente, è quello di un pensiero collettivo (sindacale e politico), che deve essere capace di superare tanti individualismi diffusi e anche  il mito della “Modernità liquida” che rende liquida la società, dove tutto è evanescente, non c’è nulla che tiene, ogni riferimento scompare. Proviamo a soffermarci su questo. Siamo in un paese democratico, qualunque idea abbiamo del futuro, della società futura, certamente pensiamo a una realtà democratica. Diversa da questa perchè: più giusta, più egualitaria, più convivale, ma perciò sempre più democratica.

il mito della “Modernità liquida” che rende liquida la società, dove tutto è evanescente, non c’è nulla che tiene, ogni riferimento scompare. Proviamo a soffermarci su questo. Siamo in un paese democratico, qualunque idea abbiamo del futuro, della società futura, certamente pensiamo a una realtà democratica. Diversa da questa perchè: più giusta, più egualitaria, più convivale, ma perciò sempre più democratica.  E la società democratica è fatta dai cittadini, se vogliamo cambiarla dobbiamo usare metodi democratici. La società di ieri l’hanno fatta delle persone, se vogliamo una società diversa tocca alle nuove generazioni idearla, elaborarla, costruirla. Certamente è un lavoro imponente economico, sociale, culturale, ma possibile. È la storia possibile, è anche il compito dei lavoratori, del Sindacato, della Politica, della Sinistra avanzare proposte di trasformazione. “La storia siamo noi …padri e figli”, canta Francesco De Gregori, in una sua nota canzone. Questo ragionamento cerca così di introdurre alla riflessione di molti, alcuni dei principali problemi presenti oggi nel mondo del lavoro, ma collegandoli a prospettive generali, come parte

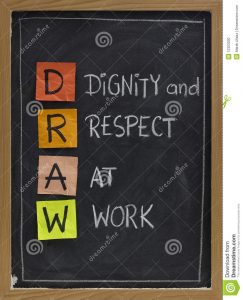

E la società democratica è fatta dai cittadini, se vogliamo cambiarla dobbiamo usare metodi democratici. La società di ieri l’hanno fatta delle persone, se vogliamo una società diversa tocca alle nuove generazioni idearla, elaborarla, costruirla. Certamente è un lavoro imponente economico, sociale, culturale, ma possibile. È la storia possibile, è anche il compito dei lavoratori, del Sindacato, della Politica, della Sinistra avanzare proposte di trasformazione. “La storia siamo noi …padri e figli”, canta Francesco De Gregori, in una sua nota canzone. Questo ragionamento cerca così di introdurre alla riflessione di molti, alcuni dei principali problemi presenti oggi nel mondo del lavoro, ma collegandoli a prospettive generali, come parte  di una visione collettiva del lavoro e della società; in altre parole, cercando di richiamare il loro significato politico. La prima prospettiva importante è quella della dignità del lavoro. Si tratta di una condizione che in una società democratica evoluta dovrebbe essere assicurata ad ogni lavoratore. Riguarda tanti aspetti della condizione lavorativa: salario, ambiente, professionalità, possibilità di crescita. Un principio di questa natura è sostenuto anche dall’ILO a livello mondiale (decent work), purtroppo in una forma molto tenue, trattandosi di una struttura che funziona per persuasione morale (moral suasion), a differenza di altre strutture internazionali come la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale, dotati di strumenti ben più potenti, quelli economici. Solo due aspetti di merito. Sarebbe necessario parlare di: “salario vitale, più che di salario minimo, nel senso di un salario che consenta a tutti di vivere dignitosamente”. La definizione è di

di una visione collettiva del lavoro e della società; in altre parole, cercando di richiamare il loro significato politico. La prima prospettiva importante è quella della dignità del lavoro. Si tratta di una condizione che in una società democratica evoluta dovrebbe essere assicurata ad ogni lavoratore. Riguarda tanti aspetti della condizione lavorativa: salario, ambiente, professionalità, possibilità di crescita. Un principio di questa natura è sostenuto anche dall’ILO a livello mondiale (decent work), purtroppo in una forma molto tenue, trattandosi di una struttura che funziona per persuasione morale (moral suasion), a differenza di altre strutture internazionali come la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale, dotati di strumenti ben più potenti, quelli economici. Solo due aspetti di merito. Sarebbe necessario parlare di: “salario vitale, più che di salario minimo, nel senso di un salario che consenta a tutti di vivere dignitosamente”. La definizione è di  Sandro Antoniazzi (ex leader sindacale della Cisl Milanese). “Il salario vitale è molto di più del discorso attuale sul salario minimo; non è solo una battaglia legislativa e contrattuale, ma è anche una battaglia sull’economia, sul lavoro nero, su tante situazioni di arretratezza. Esistono ancora e in modo diffuso situazioni di vera disumanità: lavoratrici e lavoratori pagati 3 o 4 euro all’ora, sedicenti cooperative che mettono nella busta paga meno del dovuto, lavoratori sfruttati e umiliati in mille modi.

Sandro Antoniazzi (ex leader sindacale della Cisl Milanese). “Il salario vitale è molto di più del discorso attuale sul salario minimo; non è solo una battaglia legislativa e contrattuale, ma è anche una battaglia sull’economia, sul lavoro nero, su tante situazioni di arretratezza. Esistono ancora e in modo diffuso situazioni di vera disumanità: lavoratrici e lavoratori pagati 3 o 4 euro all’ora, sedicenti cooperative che mettono nella busta paga meno del dovuto, lavoratori sfruttati e umiliati in mille modi.  Occorre contrastare con ogni mezzo questo degrado umano”. Dovrebbe costituire una metastorica per il Sindacato (come furono le 8 ore) e anche per i partiti di Sinistra: puntare su una società dove tutti i lavoratori abbiano un salario dignitoso. E assumere seriamente un impegno del genere nei confronti dei lavoratori dovrebbe anzi può rappresentare una base per ristabilire un rapporto di fiducia reciproca. È anche un pezzo della società che si vuole costruire. In secondo luogo, dignità significa rispetto delle persone, di ogni persona. Troppi lavoratori sono trattati in modo indegno, da condizioni umilianti o di vero sfruttamento, da discriminazioni di ogni genere, particolarmente fra gli strati più deboli, gli immigrati, ma anche le donne. (Che continuano fra l’altro ad essere sottopagate). L’anno scorso (23.03,2022), è stato firmato un accordo all’ENEL che porta il titolo di “Statuto della persona”.

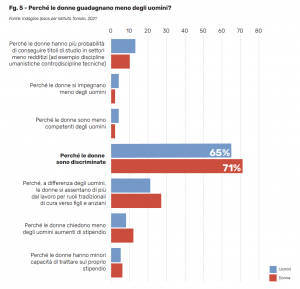

Occorre contrastare con ogni mezzo questo degrado umano”. Dovrebbe costituire una metastorica per il Sindacato (come furono le 8 ore) e anche per i partiti di Sinistra: puntare su una società dove tutti i lavoratori abbiano un salario dignitoso. E assumere seriamente un impegno del genere nei confronti dei lavoratori dovrebbe anzi può rappresentare una base per ristabilire un rapporto di fiducia reciproca. È anche un pezzo della società che si vuole costruire. In secondo luogo, dignità significa rispetto delle persone, di ogni persona. Troppi lavoratori sono trattati in modo indegno, da condizioni umilianti o di vero sfruttamento, da discriminazioni di ogni genere, particolarmente fra gli strati più deboli, gli immigrati, ma anche le donne. (Che continuano fra l’altro ad essere sottopagate). L’anno scorso (23.03,2022), è stato firmato un accordo all’ENEL che porta il titolo di “Statuto della persona”.  Alcune parti sembrano scritte da un filosofo. Si tratta di un riconoscimento importante, certo in un’azienda particolare, ma che dimostra una cosa essenziale: che ormai le esigenze umane vanno al di là delle tradizionali rivendicazioni salariali e hanno una portata culturale e civile, che deve portare a un salto di qualità dell’intero paese, che non dovrebbe

Alcune parti sembrano scritte da un filosofo. Si tratta di un riconoscimento importante, certo in un’azienda particolare, ma che dimostra una cosa essenziale: che ormai le esigenze umane vanno al di là delle tradizionali rivendicazioni salariali e hanno una portata culturale e civile, che deve portare a un salto di qualità dell’intero paese, che non dovrebbe  più accettare condizioni non rispettose degli esseri umani. Un secondo problema riguarda la formazione e la cultura. Siamo in una società sempre più complessa e dove i cambiamenti sono continui, incessanti, tanto nel lavoro quanto nella vita sociale. I requisiti cognitivi di base richiesti per accedere al lavoro, ma anche per la vita civile, sono sempre più elevati. Basta pensare alla conoscenza digitale di base e basta vedere un elenco qualsiasi di offerte di lavoro, che spesso rimangono inevase: sono richieste di persone già preparate. Ma chi le forma? Certamente le scuole tecniche e professionali, gli ITS, ma anche le aziende dovrebbero fare di più. I contratti e gli enti bilaterali da qualche tempo affrontano il problema. Ma la dimensione è ancora inadeguata. Occorrerebbe che i sindacati – con un appoggio legislativo – lanciassero un grande piano formativo/culturale analogo a quello che hanno fatto cinquant’anni fa con le 150 ore, con cui si è dato il titolo di Terza Media a centinaia di migliaia di lavoratori e si è creato uno stimolo culturale al di là dei temi scolastici. Si tratta di un piano il più possibile aperto a tutti perché la conoscenza non sia riservata a una élite e non diventi un altro fattore di diseguaglianza, ma serva invece a saldare situazione e livelli diversi. Si tratta di un’altra battaglia di grande impatto sociale. Un altro storico dirigente sindacale:

più accettare condizioni non rispettose degli esseri umani. Un secondo problema riguarda la formazione e la cultura. Siamo in una società sempre più complessa e dove i cambiamenti sono continui, incessanti, tanto nel lavoro quanto nella vita sociale. I requisiti cognitivi di base richiesti per accedere al lavoro, ma anche per la vita civile, sono sempre più elevati. Basta pensare alla conoscenza digitale di base e basta vedere un elenco qualsiasi di offerte di lavoro, che spesso rimangono inevase: sono richieste di persone già preparate. Ma chi le forma? Certamente le scuole tecniche e professionali, gli ITS, ma anche le aziende dovrebbero fare di più. I contratti e gli enti bilaterali da qualche tempo affrontano il problema. Ma la dimensione è ancora inadeguata. Occorrerebbe che i sindacati – con un appoggio legislativo – lanciassero un grande piano formativo/culturale analogo a quello che hanno fatto cinquant’anni fa con le 150 ore, con cui si è dato il titolo di Terza Media a centinaia di migliaia di lavoratori e si è creato uno stimolo culturale al di là dei temi scolastici. Si tratta di un piano il più possibile aperto a tutti perché la conoscenza non sia riservata a una élite e non diventi un altro fattore di diseguaglianza, ma serva invece a saldare situazione e livelli diversi. Si tratta di un’altra battaglia di grande impatto sociale. Un altro storico dirigente sindacale:  Bruno Trentin in un lontano discorso honoris causa all’Università di Venezia (nel 2002) affermava che: “il futuro del lavoro è nella conoscenza”. La conoscenza ha un grande valore per il singolo lavoratore, ma contemporaneamente rappresenta una grande forza collettiva. Per terzo. Il rapporto lavoro-vita si sta rapidamente evolvendo, anzi, si potrebbe dire che sta esplodendo. Le due cose non si identificano più. E la vita viene ritenuta giustamente come una realtà più importante del lavoro, da non sprecare in un lavoro che dice poco o niente alla persona.

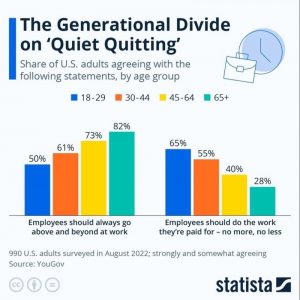

Bruno Trentin in un lontano discorso honoris causa all’Università di Venezia (nel 2002) affermava che: “il futuro del lavoro è nella conoscenza”. La conoscenza ha un grande valore per il singolo lavoratore, ma contemporaneamente rappresenta una grande forza collettiva. Per terzo. Il rapporto lavoro-vita si sta rapidamente evolvendo, anzi, si potrebbe dire che sta esplodendo. Le due cose non si identificano più. E la vita viene ritenuta giustamente come una realtà più importante del lavoro, da non sprecare in un lavoro che dice poco o niente alla persona.  E questa tendenza a volte si manifesta in modo dirompente, come nel caso della “great resignation”, la grande dimissione, migliaia e migliaia di lavoratori che lasciano il lavoro, si licenziano. L’importante è lasciare il lavoro, che non dà senso, poi si vedrà.

E questa tendenza a volte si manifesta in modo dirompente, come nel caso della “great resignation”, la grande dimissione, migliaia e migliaia di lavoratori che lasciano il lavoro, si licenziano. L’importante è lasciare il lavoro, che non dà senso, poi si vedrà.  È una grande occasione per il sindacato ma anche per un partito di sinistra attento ai lavoratori per capire che si tratta di un fenomeno di grandissimo rilievo, una vera svolta storica. È una critica al lavoro di tipo nuovo, esistenziale, radicale: non è la persona che deve adattarsi al lavoro, è il lavoro che dovrebbe adattarsi alla persona. Sono le persone che prendono coscienza e che si muovono autonomamente, senza organizzazione strategia, ma per un modo di sentire diffuso. Esistono strumenti e rivendicazioni che possono in parte rispondere a queste nuove esigenze. Ad esempio, alla riduzione dell’orario di lavoro, non tanto in modo generale, quanto con tante rivendicazioni differenziate che tengano conto di esigenze diverse. Alcune aziende già stanno adottando la settimana di quattro giorni, ci sono casi di flessibilità oraria scelti dai lavoratori, esiste una proposta di orari a menu, esiste l’idea di una sociologa di un lavoro di 30/32 ore settimanali sia per gli

È una grande occasione per il sindacato ma anche per un partito di sinistra attento ai lavoratori per capire che si tratta di un fenomeno di grandissimo rilievo, una vera svolta storica. È una critica al lavoro di tipo nuovo, esistenziale, radicale: non è la persona che deve adattarsi al lavoro, è il lavoro che dovrebbe adattarsi alla persona. Sono le persone che prendono coscienza e che si muovono autonomamente, senza organizzazione strategia, ma per un modo di sentire diffuso. Esistono strumenti e rivendicazioni che possono in parte rispondere a queste nuove esigenze. Ad esempio, alla riduzione dell’orario di lavoro, non tanto in modo generale, quanto con tante rivendicazioni differenziate che tengano conto di esigenze diverse. Alcune aziende già stanno adottando la settimana di quattro giorni, ci sono casi di flessibilità oraria scelti dai lavoratori, esiste una proposta di orari a menu, esiste l’idea di una sociologa di un lavoro di 30/32 ore settimanali sia per gli uomini che per le donne, che consentirebbe poi una migliore divisione anche del lavoro domestico. E poi oggi c’è lo smart working e il lavoro da remoto, parziale o totale.

uomini che per le donne, che consentirebbe poi una migliore divisione anche del lavoro domestico. E poi oggi c’è lo smart working e il lavoro da remoto, parziale o totale.  Anche un sistema di welfare universale, che comprenda i lavoratori dipendenti ma anche i lavoratori autonomi, potrebbe costituire una risposta utile. Senza entrare ulteriormente nel merito, si può dire che accanto alla forte richiesta di flessibilità da parte aziendale, si deve affermare un’analoga richiesta di flessibilità da parte dei lavoratori. Certamente il soggetto principale di questa prospettiva deve essere il Sindacato, ma essa è sorta come espressione di una coscienza collettiva, un modo di pensare comune, di cui le aziende non possono non tener conto. Questi fenomeni in atto ci dicono una cosa importante nuova: la crescita di un modo di sentire e di pensare di tante persone costituisce una forza che obbliga le aziende e le istituzioni a cambiare. In quarto occorre ricordare che i lavoratori sono dipendenti (e molti lavoratori autonomi sono in condizioni analoghe), con tutto quello che questo comporta. Va ricordato che all’origine il movimento dei lavoratori combatteva per migliorare le proprie condizioni di lavoro, ma anche per superare questa condizione.

Anche un sistema di welfare universale, che comprenda i lavoratori dipendenti ma anche i lavoratori autonomi, potrebbe costituire una risposta utile. Senza entrare ulteriormente nel merito, si può dire che accanto alla forte richiesta di flessibilità da parte aziendale, si deve affermare un’analoga richiesta di flessibilità da parte dei lavoratori. Certamente il soggetto principale di questa prospettiva deve essere il Sindacato, ma essa è sorta come espressione di una coscienza collettiva, un modo di pensare comune, di cui le aziende non possono non tener conto. Questi fenomeni in atto ci dicono una cosa importante nuova: la crescita di un modo di sentire e di pensare di tante persone costituisce una forza che obbliga le aziende e le istituzioni a cambiare. In quarto occorre ricordare che i lavoratori sono dipendenti (e molti lavoratori autonomi sono in condizioni analoghe), con tutto quello che questo comporta. Va ricordato che all’origine il movimento dei lavoratori combatteva per migliorare le proprie condizioni di lavoro, ma anche per superare questa condizione.  A questa condizione generale si aggiungono poi condizioni specifiche di dipendenza delle donne, che sono lontane ancora dall’avere un pieno riconoscimento,

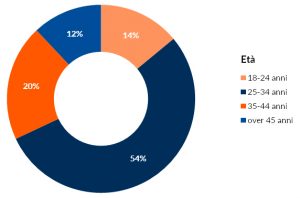

A questa condizione generale si aggiungono poi condizioni specifiche di dipendenza delle donne, che sono lontane ancora dall’avere un pieno riconoscimento,  dei giovani molti dei quali fanno un’estrema fatica ad inserirsi nel lavoro, per non parlare degli immigrati, a tutti gli effetti cittadini di serie B. (apriamo una parentesi per ricordare che gli immigrati in realtà sono lavoratori immigrati e come tali dovrebbero essere considerati). C’è oggi uno stridore evidente tra la condizione del lavoratore in azienda e la sua condizione di cittadino libero in una società democratica. Nonostante tanti anni di democrazia, i rapporti in azienda sono rimasti sostanzialmente fermi. Ora molti lavoratori, per un cambiamento della coscienza e della conoscenza, o perché sono accresciute le esigenze di espressione, sopportano con maggiore difficoltà questo rapporto. E se non trovano risposte reagiscono col disinteresse, l’apatia, il fare il meno possibile, il chiudersi individualistico. Insieme alla “great resignation” non meno rilevante è il fenomeno del

dei giovani molti dei quali fanno un’estrema fatica ad inserirsi nel lavoro, per non parlare degli immigrati, a tutti gli effetti cittadini di serie B. (apriamo una parentesi per ricordare che gli immigrati in realtà sono lavoratori immigrati e come tali dovrebbero essere considerati). C’è oggi uno stridore evidente tra la condizione del lavoratore in azienda e la sua condizione di cittadino libero in una società democratica. Nonostante tanti anni di democrazia, i rapporti in azienda sono rimasti sostanzialmente fermi. Ora molti lavoratori, per un cambiamento della coscienza e della conoscenza, o perché sono accresciute le esigenze di espressione, sopportano con maggiore difficoltà questo rapporto. E se non trovano risposte reagiscono col disinteresse, l’apatia, il fare il meno possibile, il chiudersi individualistico. Insieme alla “great resignation” non meno rilevante è il fenomeno del  (lavorare il meno possibile). C’è quindi una grande esigenza che i lavoratori possano esprimersi maggiormente, possano contare di più per quanto attiene il proprio lavoro, le mansioni, l’organizzazione. Se l’esigenza di espressività e di libertà si manifesta con l’abbandono del lavoro, può però anche trovare una risposta in un lavoro più libero, più scelto, più dotato di senso. È il grande discorso della ‘partecipazione’. Si può pensare anche a forme di partecipazione negli organismi aziendali, meglio se successive alla partecipazione diretta dei lavoratori, per non creare sovrastrutture. La partecipazione dei lavoratori è stata proposta dai Sindacati Confederali oltre venti anni fa, ma ha fatto pochi passi, perché richiede molto impegno, azienda per azienda, da parte dei lavoratori, ma altrettanto e ancora di più dalla parte delle imprese. Questo è il campo ideale per verificare e realizzare le possibilità di cooperazione tra le parti sociali. Cinquant’anni fa si è segnata una grande pag

(lavorare il meno possibile). C’è quindi una grande esigenza che i lavoratori possano esprimersi maggiormente, possano contare di più per quanto attiene il proprio lavoro, le mansioni, l’organizzazione. Se l’esigenza di espressività e di libertà si manifesta con l’abbandono del lavoro, può però anche trovare una risposta in un lavoro più libero, più scelto, più dotato di senso. È il grande discorso della ‘partecipazione’. Si può pensare anche a forme di partecipazione negli organismi aziendali, meglio se successive alla partecipazione diretta dei lavoratori, per non creare sovrastrutture. La partecipazione dei lavoratori è stata proposta dai Sindacati Confederali oltre venti anni fa, ma ha fatto pochi passi, perché richiede molto impegno, azienda per azienda, da parte dei lavoratori, ma altrettanto e ancora di più dalla parte delle imprese. Questo è il campo ideale per verificare e realizzare le possibilità di cooperazione tra le parti sociali. Cinquant’anni fa si è segnata una grande pag ina di civiltà nelle aziende con lo Statuto dei Lavoratori; oggi sta maturando l’esigenza di un nuovo passo, di un altro salto di qualità, il riconoscimento nelle aziende di una partecipazione sostanziale dei lavoratori, un passo in avanti importante per la democrazia. Il riconoscimento della capacità di ogni lavoratore riveste un importante ruolo sociale, ma un riconoscimento pubblico della loro partecipazione rivestirebbe un carattere politico enorme, un vero fatto “rivoluzionario”. Quinto. Esiste poi un grande settore, di importanza vitale, ma troppo trascurato; il riferimento è al settore sociale. Tralasciamo i settori sociali pubblici (scuola e sanità) che sono regolamentati, ma parliamo del lavoro domestico, del lavoro riproduttivo, delle assistenti familiari, delle RSA e di buona parte del Terzo Settore, dei servizi alla persona che sono la maggior parte dei servizi; un grande campo dove prevale il lavoro femminile. Sono settori dove i bassi, anzi bassissimi salari, sono diffusi. I lavoratori (meglio le lavoratrici) sono pagati poco perché il lavoro è personale, di cura alla persona, che per sua natura non consente aumento di produttività.

ina di civiltà nelle aziende con lo Statuto dei Lavoratori; oggi sta maturando l’esigenza di un nuovo passo, di un altro salto di qualità, il riconoscimento nelle aziende di una partecipazione sostanziale dei lavoratori, un passo in avanti importante per la democrazia. Il riconoscimento della capacità di ogni lavoratore riveste un importante ruolo sociale, ma un riconoscimento pubblico della loro partecipazione rivestirebbe un carattere politico enorme, un vero fatto “rivoluzionario”. Quinto. Esiste poi un grande settore, di importanza vitale, ma troppo trascurato; il riferimento è al settore sociale. Tralasciamo i settori sociali pubblici (scuola e sanità) che sono regolamentati, ma parliamo del lavoro domestico, del lavoro riproduttivo, delle assistenti familiari, delle RSA e di buona parte del Terzo Settore, dei servizi alla persona che sono la maggior parte dei servizi; un grande campo dove prevale il lavoro femminile. Sono settori dove i bassi, anzi bassissimi salari, sono diffusi. I lavoratori (meglio le lavoratrici) sono pagati poco perché il lavoro è personale, di cura alla persona, che per sua natura non consente aumento di produttività.  Non è un lavoro produttivo, è un lavoro sociale, un lavoro di cura. Non possiamo dunque pensare che da un miglioramento dell’economia, derivi un miglioramento di questi salari.

Non è un lavoro produttivo, è un lavoro sociale, un lavoro di cura. Non possiamo dunque pensare che da un miglioramento dell’economia, derivi un miglioramento di questi salari.  Occorre considerare queste attività alla pari dei servizi pubblici e non in modo residuale. È la società che deve considerare importante il lavoro sociale e quindi riconoscergli un giusto trattamento. E ciò vale anche per il Terzo Settore, a volte considerato un utile strumento per risparmiare sul costo del lavoro, mentre merita di essere seriamente valorizzato. Indubbiamente va affrontato il tema del finanziamento: è un tema che affrontiamo poco o che risolviamo con la spesa pubblica. Innovare anche in questo campo, ad esempio con esperienze di mutualismo, che sono forme collettive, sarebbe importante. Sul lavoro domestico, riproduttivo e di cura di familiari bisognosi, dando ascolto al discorso di Joan Tronto, femminista americana nota peri suoi contributi sull’etica della cu

Occorre considerare queste attività alla pari dei servizi pubblici e non in modo residuale. È la società che deve considerare importante il lavoro sociale e quindi riconoscergli un giusto trattamento. E ciò vale anche per il Terzo Settore, a volte considerato un utile strumento per risparmiare sul costo del lavoro, mentre merita di essere seriamente valorizzato. Indubbiamente va affrontato il tema del finanziamento: è un tema che affrontiamo poco o che risolviamo con la spesa pubblica. Innovare anche in questo campo, ad esempio con esperienze di mutualismo, che sono forme collettive, sarebbe importante. Sul lavoro domestico, riproduttivo e di cura di familiari bisognosi, dando ascolto al discorso di Joan Tronto, femminista americana nota peri suoi contributi sull’etica della cu ra, che sostiene che l’ammontare totale del carico di lavoro di cura, oggi coperto in larga misura da donne, dovrebbe essere diviso più egualmente fra tutti. Sarebbe anche un progresso democratico perché così le donne avrebbero più tempo per occuparsi anche di politica. È superfluo sottolineare come nel campo sociale, la responsabilità politica sia primaria. Si è scritto dei problemi del lavoro, ma evidenziandone la loro dimensione politica. Perché, va evidenziato che non sono temi di politica del lavoro (interventi e leggi specifiche sul lavoro), ma sono temi politici tout court, perché sono rivolti a cambiare la società. Sono parte di una visione della società che vorremmo evolvesse, anziché regredire, come sta succedendo e che potrebbe così anche crescere produttivamente ed economicamente…

ra, che sostiene che l’ammontare totale del carico di lavoro di cura, oggi coperto in larga misura da donne, dovrebbe essere diviso più egualmente fra tutti. Sarebbe anche un progresso democratico perché così le donne avrebbero più tempo per occuparsi anche di politica. È superfluo sottolineare come nel campo sociale, la responsabilità politica sia primaria. Si è scritto dei problemi del lavoro, ma evidenziandone la loro dimensione politica. Perché, va evidenziato che non sono temi di politica del lavoro (interventi e leggi specifiche sul lavoro), ma sono temi politici tout court, perché sono rivolti a cambiare la società. Sono parte di una visione della società che vorremmo evolvesse, anziché regredire, come sta succedendo e che potrebbe così anche crescere produttivamente ed economicamente…

(continua)

E’ sempre tempo di Coaching!

Se hai domande o riflessioni da fare ti invito a lasciare un commento a questo post: riceverai una risposta oppure prendi appuntamento per una sessione di coaching gratuita

20

MAG

MAG

0